(लेखकः बाल गंगाधर बागी) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज की अहम भूमिका रही है, पूरे देश में लाखों आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है। भारत की सभ्यता निर्माण से लेकर आज तक के भारत में आदिवासी समाज की जो महती भूमिका रही है उसे इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। यह सवाल उन भारतीय इतिहासकारों पर खड़ा होता है जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी 1857 के विद्रोही मंगल पांडेय को बताते नहीं थकते। जबकि मंगल पांडेय से भी पहले 11 फरवरी 1750 में सुल्तानगंज जिला भागलपुर में जन्में तिलखा माझी सन् 1784 में क्रांति का बिगुल बजा चुके थे। बाबा तिलका मांझी ने ऑगस्टस क्लीवलैंड, ब्रिटिश कमिश्नर [लेफ्टिनेंट] को राजमहल पर गुलेल से जान से मार दिया था। परिणामस्वरूप 1784 में अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ने के बाद घोड़े की पूंछ में उन्हें बांधकर भागलपुर के अंग्रेजी आवास के चारो तरफ घुमाया गया और अंत में बरगद के पेड़ में टांगकर उन्हें शहीद कर दिया गया। उस वक्त मंगल पांडेय का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन सवर्ण इतिहासकार आदिवासी शौर्य को नकारते हुये वीडी सावरकर ने पहली बार मंगल पांडेय को आज़ादी का प्रथम स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी घोषित किया। आदिवासी समाज के प्रति इतनी नफरत इनके मन में क्यों है?

(लेखकः बाल गंगाधर बागी) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज की अहम भूमिका रही है, पूरे देश में लाखों आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है। भारत की सभ्यता निर्माण से लेकर आज तक के भारत में आदिवासी समाज की जो महती भूमिका रही है उसे इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। यह सवाल उन भारतीय इतिहासकारों पर खड़ा होता है जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी 1857 के विद्रोही मंगल पांडेय को बताते नहीं थकते। जबकि मंगल पांडेय से भी पहले 11 फरवरी 1750 में सुल्तानगंज जिला भागलपुर में जन्में तिलखा माझी सन् 1784 में क्रांति का बिगुल बजा चुके थे। बाबा तिलका मांझी ने ऑगस्टस क्लीवलैंड, ब्रिटिश कमिश्नर [लेफ्टिनेंट] को राजमहल पर गुलेल से जान से मार दिया था। परिणामस्वरूप 1784 में अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ने के बाद घोड़े की पूंछ में उन्हें बांधकर भागलपुर के अंग्रेजी आवास के चारो तरफ घुमाया गया और अंत में बरगद के पेड़ में टांगकर उन्हें शहीद कर दिया गया। उस वक्त मंगल पांडेय का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन सवर्ण इतिहासकार आदिवासी शौर्य को नकारते हुये वीडी सावरकर ने पहली बार मंगल पांडेय को आज़ादी का प्रथम स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी घोषित किया। आदिवासी समाज के प्रति इतनी नफरत इनके मन में क्यों है?

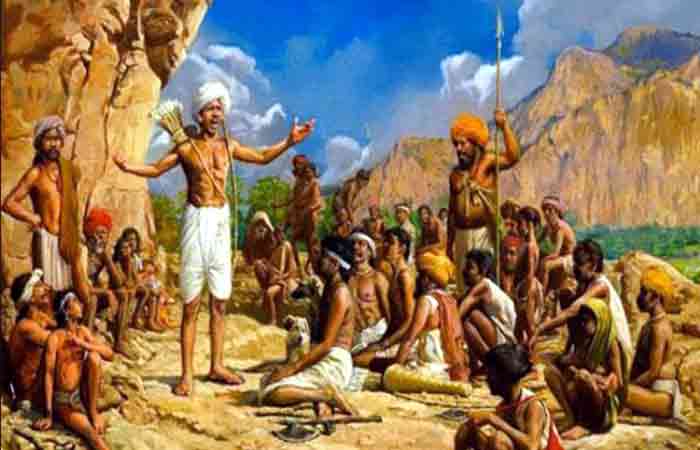

आदिवासी शौर्य की बात की जाय तो देश की आज़ादी के लिए 1855 का हूल विद्रोह सर्वविदित है। संताल की हूल क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। 30 जून 1855 को क्रांतिकारी नेता सिदो और कान्हू मुर्मू के आह्वान पर राजमहल के भोगनाडीह में 20 हजार संतालों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। इस लड़ाई में फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने अपने संथाल आदिवासी समुदाय के साथ अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया।

इन्हीं नायकों के ऐतिहासिक शौर्य में उलगुलान धरती आबा शहीद बिरसा मुंडा का नाम इतिहास में अमर है। जिन्होंने अपनी मात्र 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो जंग छेड़ी उसने अंग्रेजी सरकार के परखच्चे उड़ा दिए। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के रांची (खुटी) जिले के उलीहातु गाँव में हुआ था। उनके पिता सुगना पुर्ती (मुंडा) और माता-करमी पुर्ती था। विद्रोही बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा साल्गा गाँव चाईबासा जी.ई.एल. चार्च (गोस्नर एवंजिलकल लुथार) विधालय से हुई। उनके माता पिता बिरसा मुंडा को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन स्कूलों की कमी के कारण उनका ईसाई मिशनिरी स्कूलों में दाख़िला कराया। जहाँ दाखिला लेने के लिए ईसाई नाम रखना ज़रूरी था इसीलिए बिरसा का एडमिशन बिरसा डेविड के नाम से हुआ। लेकिन बिरसा को यह बात पसंद नहीं आई इसीलिए उन्होंने अपने नाम से डेविड शब्द हटा दिया।

उस दौर में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति, पाखंड, आडम्बर ज़मींदारी इत्यादि हावी था। जिसके चलते धर्म के ठेकेदारों के द्वारा ज़मींदारी बढ़ने लगी और सवर्ण ज़मींदार जब आदिवासियों की जमीने छीनने लगे तो आदिवासी समाज इस बाबत लामबंद हुआ और यह समय के साथ विद्रोह का रूप लेने लगा। बिरसा मुंडा ने ज़मींदारों की हड़प नीति की मुखालिफ़त करते हुए आदिवासी समाज का नेतृत्व किया।

झारखंड में छोटा नागपुर का नाम बहुत मशहूर है। नागवंश का इतिहास यहाँ से मिलता है। यहाँ के नागा आदिवासी पूरे भारत में बसे हैं। नागपुर शहर इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जहाँ बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हुये इस ऐतिहासिक तथ्य की तरफ़ इशारा किया था कि “जिन लोगों को यह लगता है कि मैं नागपुर में इसीलिए बौद्ध धम्म ग्रहण कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आरएसएस का मुख्यालय है तो वह लोग गलत सोच रहे हैं बल्कि मैं नागपुर में इसीलिए बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहा हूँ क्योंकि यह धरती हमारे पूर्वज नागों की धरती है।”

अगर कश्मीर का इतिहास उठाकर देखे व उसकी भूगोलिक व राजनीतिक नामावली का जायजा लें तो यह पता चलता है कि वहाँ अनंतनाग नाम से एक जिला है जिसका ज़बरदस्ती नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा गया है। उत्तर भारत में एक पर्व मनाया जाता है जिसे नाग पंचमी कहते हैं। इसमें पंचमी शब्द बुद्ध के पंचशील दर्शन को संबोधित करता है। इस दिन लोग अपने घरों में अच्छे पकवान बनाते हैं और पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं। इस मौके पर महिलाएं कजरी गाती हैं और मौसम से संबंधित लोकरंग में डूबी संवेदनाओं का लोमहर्षक वर्णन करती हैं। और पुरूष कबड्डी व कुश्ती जैसे खेलों का आनन्द लेते हैं।

इसके विपरीत सवर्ण संस्कृति के लोग इसी दिन कपड़े की गुड़िया बनाकर शाम के वक़्त सवर्ण लड़किया कतार बनाकर आती हैं और सवर्ण लड़के हाथ में डंडा लेकर आते हैं और कपड़े की गुड़िया को सवर्ण लड़कियाँ फेंकती हैं जिस को सवर्ण लड़के डंडों से पीटते हैं। उसके बाद लड़कियाँ लड़कों को घर से लाये पकवान खिलाती हैं। यह परम्परा आज भी पूर्वांचल में कुछ जगहों पर है। लेकिन नाग संस्कृति के प्रति सवर्ण समाज के भीतर आज भी नफरत है?

आदिवासी समाज स्वतंत्र संस्कृति का बाहक रहा है इसीलिए उसे किसी का उसके इलाके में जबरन घुसपैठ पसंद नहीं। आदिवासियों का मानना है कि उनके इलाके में कोई भी आये उसका स्वागत है लेकिन वहाँ रहकर अगर उनके जल-जंगल व ज़मीन को छीनने का प्रयास करे तो उन्हें पसंद नहीं। कुछ लोग आदिवासियों के खिलाफ भ्रामक प्रचार करते हैं कि आदिवासी किसी को अपने इलाके में आने नहीं देना चाहते। जबकि यह बात समझने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं अगर किसी के घर में जाकर कोई उसके घर को हड़पने की कोशिश करे तो यह किसी को भी पसन्द नहीं आएगा। फिर यह बात सभी पर लागू होती है न कि सिर्फ आदिवासियों पर। यही वजह थी कि अंग्रेज जब आदिवासी इलाक़ों में घुसपैठ करते हुये झारखंड पहुंचे और वहां आदिवासियों की जमीनों की हड़प नीति अपनाए और धर्म परिवर्तन कराना शुरू किये तो आदिवासी जिस तरह से स्थानीय ज़मींदारों व सामन्तों के खिलाफ मुखर होकर लामबंद हुये थे उससे भी ज़्यादा विद्रोही रुप में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया।

उसका नारा था कि “अबुआ दिशुम अबुआ राज यानि हमारा देश हमारा राज”। यह अब्राहम लिंकन के नारे के ही समान है कि “जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए”। बिरसा के अलख से जगह-जगह आदिवासी एकत्रित व संगठित होने लगे और तीर कमान के विद्रोह से देखते ही देखते पूरे झारखंड से अंग्रेजी सरकार के पैर उखड़ने लगे। इस सेना में आदिवासी पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थीं। घबराई अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का ईनाम रखा। जिसके परिणाम स्वरूप जनवरी 1900 में जब बिरसा उलिहातू के नजदीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे, एक आदिवासी की मुखबिरी के कारण अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें चारो तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गये। अन्त में बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ़्तार कर लिये गये और कई दिनों की यातना देने के बाद उन्हें 9 जून सन 1900 में रांची की जेल में ही जहर देकर मार दिया गया।

महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने क्रांति का ऐसा ऐतिहासिक बिगुल बजाया जिसने उन्हें करोड़ों लोगों के आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। तीर-कमान, भाला, फरसा, व गुलेल से अंग्रेजी सरकार के तोपों का मुकाबला करने वाला यह नौजवान आदिवासी समाज को यह सीख दे गया कि अपने वजूद की रक्षा के लिए एक चिंगारी भी ज्वाला बन सकती है। हर असमानता के ख़िलाफ़ विद्रोह का नाम बिरसा मुंडा है।

आज भी बिहार, उड़िसा, झारखंड, छत्तीसगढ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुण्डा को भगवान की तरह पूजा जाता है। इसीलिए उन्हें लोग धरती आबा के नाम से संबोधित करते हैं। बिरसा मुण्डा की समाधि राँची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। जहाँ उनकी प्रतिमा भी लगी है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई-अड्डा भी है। आजादी के बाद से सत्ता में आई सरकारों ने आदिवादी समाज के प्रति जो दोहरा रवैया अपनाया है वह अत्यन्त निराशाजनक है। आदिवासी समाज आज भी अपने ही मुल्क में अपनी ही मिल्कियत से बेदखल किये जा रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए ऐसी सरकार की ज़रूरत है जिसका आदिवासी समाज अपेक्षित है।

बहुजन समाज में जन्मे ऐसे नायक को मान्यवर कांशीराम अपना आदर्श मानते थे इसीलिए साईकिल से पूरे देश में गाँव-गाँव जाकर बहुजन नायक व नायिकाओं की वीरगाथा।लोगों को सुनाते व समझाते रहे। कहते हैं कि अपने इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारती करते रहना चाहिए नहीं तो विरोधी उस पर मिट्टी डाल देंगे।

बहुजन समाज में जन्मे ऐसे नायक को मान्यवर कांशीराम अपना आदर्श मानते थे इसीलिए साईकिल से पूरे देश में गाँव-गाँव जाकर बहुजन नायक व नायिकाओं की वीरगाथा।लोगों को सुनाते व समझाते रहे। कहते हैं कि अपने इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारती करते रहना चाहिए नहीं तो विरोधी उस पर मिट्टी डाल देंगे।

जय भीम- हूल जोहार

इस आलेख के लेखक डॉ. बाल गंगाधर बाग़ी ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएच.डी की डिग्री ली है।

दलित दस्तक (Dalit Dastak) साल 2012 से लगातार दलित-आदिवासी (Marginalized) समाज की आवाज उठा रहा है। मासिक पत्रिका के तौर पर शुरू हुआ दलित दस्तक आज वेबसाइट, यू-ट्यूब और प्रकाशन संस्थान (दास पब्लिकेशन) के तौर पर काम कर रहा है। इसके संपादक अशोक कुमार (अशोक दास) 2006 से पत्रकारिता में हैं और तमाम मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। Bahujanbooks.com नाम से हमारी वेबसाइट भी है, जहां से बहुजन साहित्य को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। दलित-बहुजन समाज की खबरों के लिए दलित दस्तक को सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो करिए। हम तक खबर पहुंचाने के लिए हमें dalitdastak@gmail.com पर ई-मेल करें या 9013942612 पर व्हाट्सएप करें।