डॉ. आंबेडकर ने एक बार कांग्रेस पार्टी की तुलना धर्मशाला से की थी, जहां विभिन्न विचारों और विचारधाराओं के लोगों ने शरण ली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर सनातनवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, रूढ़िवादी और रूढ़िवादी विरोधी व्यक्ति और विरोधाभासी मान्यताओं वाले कई अन्य लोग थे। उन्होंने एक ही राजनीतिक इकाई के भीतर ऐसी परस्पर विरोधी विचारधाराओं के सह-अस्तित्व के सामान्य उद्देश्य पर सवाल उठाया। उस समय डॉ. आंबेडकर ने यह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की आलोचना के रूप में की थी। आज, भाजपा के बारे में भी ऐसा ही अवलोकन किया जा सकता है।

डॉ. आंबेडकर ने एक बार कांग्रेस पार्टी की तुलना धर्मशाला से की थी, जहां विभिन्न विचारों और विचारधाराओं के लोगों ने शरण ली थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर सनातनवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, रूढ़िवादी और रूढ़िवादी विरोधी व्यक्ति और विरोधाभासी मान्यताओं वाले कई अन्य लोग थे। उन्होंने एक ही राजनीतिक इकाई के भीतर ऐसी परस्पर विरोधी विचारधाराओं के सह-अस्तित्व के सामान्य उद्देश्य पर सवाल उठाया। उस समय डॉ. आंबेडकर ने यह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की आलोचना के रूप में की थी। आज, भाजपा के बारे में भी ऐसा ही अवलोकन किया जा सकता है।

1947 में भारत का विभाजन कई कारकों से प्रेरित था। यह केवल ब्रिटिश कूटनीति का परिणाम नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों में अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दिया, लेकिन यह अकेले विभाजन का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। विभाजन की जड़ें इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में खोजी जा सकती हैं जो एक हज़ार वर्षों तक जारी रहा, साथ ही गहरे सामाजिक विघटन और कमजोरियों ने सदियों से हिंदू समाज को विभाजित कर दिया था। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस पार्टी के भीतर वैचारिक मतभेदों ने पाकिस्तान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कई नेताओं ने ऐसी नीतियों का अनुसरण किया जो भेदभाव को कायम रखती थीं। हालाँकि महात्मा गांधी विभाजन के विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं द्वारा इस बिंदु पर उनके बातों की अक्सर अवहेलना की जाती थी।

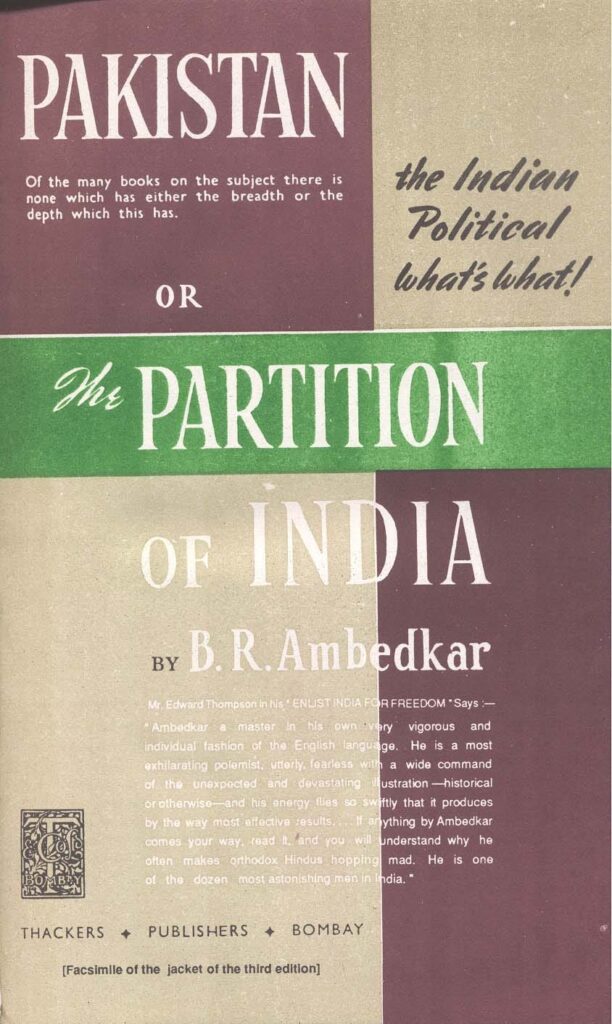

अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में डॉ. आंबेडकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के भीतर चरमपंथियों का एक सम्मोहक विश्लेषण करते हैं, जो उनके स्थायी संघर्षों और भावनाओं को उजागर करते हैं। इस पुस्तक के महत्व को एक दिलचस्प ऐतिहासिक घटना से आंका जा सकता है। जब मुहम्मद अली जिन्ना 1945 में महात्मा गांधी से मिले, तो उनके हाथ में इस पुस्तक की एक प्रति थी। उल्लेखनीय रूप से, वही पुस्तक गांधी की मेज पर भी थी। उनकी बातचीत के दौरान, गांधी ने जिन्ना की ओर इशारा करते हुए पूछा, “क्या आपने पढ़ा है कि डॉ आंबेडकर ने आपके बारे में क्या लिखा है?” अपनी विशिष्ट कानूनी शैली में, जिन्ना ने जवाब दिया, “हाँ, लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि आंबेडकर ने आपके बारे में क्या लिखा है?”

चरमपंथियों का एक सम्मोहक विश्लेषण करते हैं, जो उनके स्थायी संघर्षों और भावनाओं को उजागर करते हैं। इस पुस्तक के महत्व को एक दिलचस्प ऐतिहासिक घटना से आंका जा सकता है। जब मुहम्मद अली जिन्ना 1945 में महात्मा गांधी से मिले, तो उनके हाथ में इस पुस्तक की एक प्रति थी। उल्लेखनीय रूप से, वही पुस्तक गांधी की मेज पर भी थी। उनकी बातचीत के दौरान, गांधी ने जिन्ना की ओर इशारा करते हुए पूछा, “क्या आपने पढ़ा है कि डॉ आंबेडकर ने आपके बारे में क्या लिखा है?” अपनी विशिष्ट कानूनी शैली में, जिन्ना ने जवाब दिया, “हाँ, लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि आंबेडकर ने आपके बारे में क्या लिखा है?”

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या हिंदुओं की ही जाति से संबंधित है। यह भी निर्विवाद है कि सभी मुसलमान एक समान भाषा नहीं बोलते हैं, और कई लोग हिंदुओं की ही भाषा बोलते हैं। दोनों समुदायों में कुछ सामाजिक रीति-रिवाज़ समान हैं, और कुछ धार्मिक संस्कार और प्रथाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। हालाँकि, महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है: क्या ये समानताएँ इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र हैं? क्या इन साझा तत्वों ने उनके बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया है?”

डॉ. आंबेडकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुस्लिम लीग ने शुरू में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने में भागीदारी हासिल करने की उम्मीद की थी। हालाँकि, यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के दो साल बाद, 1937 तक, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव बढ़ गया था। कांग्रेस द्वारा की गई किन कार्रवाइयों ने मुस्लिम लीग को और भड़का दिया? एक प्रमुख कारक मुस्लिम लीग को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि निकाय के रूप में मान्यता देने से कांग्रेस का इनकार था। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने उन प्रांतों में संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया जहाँ उसका बहुमत था। मुस्लिम लीग की आपत्ति गठबंधन सरकारों के प्रति कांग्रेस के असंगत दृष्टिकोण पर आधारित थी। जिन प्रांतों में कांग्रेस अल्पमत में थी, वहां उसने कांग्रेस के प्रति निष्ठा की शपथ लिए बिना अन्य दलों के साथ गठबंधन सरकारें बनाई थीं। हालांकि, जिन प्रांतों में कांग्रेस के पास बहुमत था, वहां उसने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया। इस विरोधाभासी रुख ने मुसलमानों को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि एक गठबंधन सरकार एक प्रांत में स्वीकार्य और दूसरे में अस्वीकार्य कैसे हो सकती है। कांग्रेस की असंगत नीतियों ने नाराजगी पैदा की, जिससे अंततः उसे मुस्लिम समर्थन हासिल नहीं हुआ और मुस्लिम लीग को अपनी मांगों को मजबूत करने का अवसर मिला। कांग्रेस मुस्लिम लीग की मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और इसके बजाय अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ बातचीत करना पसंद करती थी। हालांकि, डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने इस दृष्टिकोण को दोषपूर्ण माना। उनका मानना था कि कांग्रेस का रुख बाल की खाल निकालने वाला और अव्यवहारिक था, क्योंकि अन्य मुस्लिम संगठनों को मुस्लिम समुदाय से महत्वपूर्ण समर्थन नहीं मिला था।

इस बहिष्कार की नीति ने जिन्ना की मुस्लिम लीग को परेशान कर दिया, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम नेतृत्व के बीच दरार और गहरी हो गई। मुस्लिम नेताओं ने अपनी राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को शासित  वर्ग का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, उनका तर्क था कि शासकों और शासितों के बीच बुनियादी अंतर सत्ता में साझेदारी की कमी है। कांग्रेस का सिद्धांत कि सभी समुदायों को इसके प्रति अटूट निष्ठा दिखानी चाहिए, मुसलमानों को हाशिए पर महसूस कराता है, जिससे उन्हें शासित लोगों तक सीमित होने की धारणा मजबूत होती है। ऐतिहासिक रूप से, मुसलमानों ने सदियों तक भारत में एक प्रमुख स्थान रखा था, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही उनका पतन शुरू हो गया। शासकों से शासितों का दर्जा पाना पहले से ही अपमानजनक था, लेकिन हिंदुओं के अधीन होने की संभावना ने स्थिति को और भी अस्वीकार्य बना दिया। डॉ. आंबेडकर ने मुस्लिम कट्टरता और उच्च जाति के हिंदुओं के जाति-आधारित अहंकार दोनों की कटु आलोचना की, दृढ़ता से दोनों को अस्वीकार्य कहा । एक विस्तृत अध्याय में, उन्होंने 1930 के दशक के सांप्रदायिक दंगों की जांच की, मुस्लिम लीग की जबरदस्ती और हिंसा की राजनीति की निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही विनाशकारी सत्ता संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। रक्तपात की बयानबाजी को खारिज करते हुए, उन्होंने शांतिपूर्ण समाधानों की वकालत की, और जोर देकर कहा कि केवल नैतिक मूल्य ही क्रूर बल को सत्य में बदल सकते हैं।

वर्ग का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, उनका तर्क था कि शासकों और शासितों के बीच बुनियादी अंतर सत्ता में साझेदारी की कमी है। कांग्रेस का सिद्धांत कि सभी समुदायों को इसके प्रति अटूट निष्ठा दिखानी चाहिए, मुसलमानों को हाशिए पर महसूस कराता है, जिससे उन्हें शासित लोगों तक सीमित होने की धारणा मजबूत होती है। ऐतिहासिक रूप से, मुसलमानों ने सदियों तक भारत में एक प्रमुख स्थान रखा था, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही उनका पतन शुरू हो गया। शासकों से शासितों का दर्जा पाना पहले से ही अपमानजनक था, लेकिन हिंदुओं के अधीन होने की संभावना ने स्थिति को और भी अस्वीकार्य बना दिया। डॉ. आंबेडकर ने मुस्लिम कट्टरता और उच्च जाति के हिंदुओं के जाति-आधारित अहंकार दोनों की कटु आलोचना की, दृढ़ता से दोनों को अस्वीकार्य कहा । एक विस्तृत अध्याय में, उन्होंने 1930 के दशक के सांप्रदायिक दंगों की जांच की, मुस्लिम लीग की जबरदस्ती और हिंसा की राजनीति की निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही विनाशकारी सत्ता संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। रक्तपात की बयानबाजी को खारिज करते हुए, उन्होंने शांतिपूर्ण समाधानों की वकालत की, और जोर देकर कहा कि केवल नैतिक मूल्य ही क्रूर बल को सत्य में बदल सकते हैं।

डॉ. आंबेडकर ने मुसलमानों की वैध चिंताओं के प्रति सहानुभूति तो जताई, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग की आक्रामक रणनीति का समर्थन नहीं किया। उन्होंने शुरू में जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में सराहा था, लेकिन जिन्ना के तर्कवाद से उग्रवाद की ओर जाने से निराश थे। विभाजन पर आंबेडकर का रुख पूरी तरह से व्यावहारिक और भावनात्मक पूर्वाग्रह से रहित था। उन्होंने विभाजन की तुलना सर्जरी से की – कभी-कभी रोगग्रस्त अंग को निकालने के लिए यह सर्जरी जरूरी होती है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर मुसलमानों के लिए एक अलग पाकिस्तान जरूरी है, तो पंजाब और बंगाल में गैर-मुसलमानों को भी उनके लिए अलग क्षेत्र बनाकर सुरक्षित किया जाना चाहिए। उनके तार्किक और रणनीतिक दृष्टिकोण ने अंततः विभाजन पर ब्रिटिश नीति को प्रभावित किया।

डॉ. आंबेडकर ने कहा कि “मैं श्री गांधी और कांग्रेस से सहमत नहीं हूं जब वे कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है। मैं मुस्लिम लीग से सहमत नहीं हूं जब वे कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिलाकर एक राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। मेरा मानना है कि हम एक राष्ट्र नहीं हैं। लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि हम एक राष्ट्र हो सकते हैं बशर्ते सामाजिक एकीकरण की उचित प्रक्रिया अपनाई जाए।” जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉ. आंबेडकर पाकिस्तान के समर्थक थे, वास्तव में आंबेडकर ने पाकिस्तान न बनने देने का उपाय भी दिया था। लेकिन मंच पर उस पर चर्चा नहीं होती। मुख्य प्रश्न यह है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच सत्ता का बंटवारा और वितरण कैसे हो। इस बिंदु पर न केवल एक दूसरे के प्रति विवाद और अविश्वास जारी रहा बल्कि यह बढ़ता ही गया। ऐसी स्थिति में अंततः देश का विभाजन होना ही था।

हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर आंबेडकर

हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर आंबेडकर

आंबेडकर ने कहा कि हिंदू समाज सीढ़ीनुमा ऊंचाई नीचाई वाली अनेक पदानुक्रमिक परतों में विभाजित है। इन परतों को अलग-अलग सील कर दिया गया है, जिन्हें जाति कहा जाता है। जाति के पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण हैं जिन्हें शुद्ध माना जाता है जबकि सबसे नीचे अछूत मानी जाने वाली जाति है। उनका स्पर्श या छाया भी उच्च जातियों को अपवित्र करने वाली मानी जाती है। हिंदू समाज में जाति केवल एक प्रथा नहीं है बल्कि इसने एक विशाल संस्था का रूप ले लिया है। पूरा संस्थागत परिवार जातिवाद से भरा हुआ है। जाति को धर्म, दर्शन और संस्कृति की मान्यता है, जो समाज में प्रचलन में आ गई है और स्टेटस-सिंबल में बदल गई है। उच्च और निम्न की अवधारणा भारतीय लोगों के जीवन में समाहित हो गई है। जाति जानने के बाद लोगों का आचरण और व्यवहार जाति पदानुक्रम के अनुसार बदल जाता है। भारत के संविधान ने जाति और धर्म के नाम पर प्रचलित किसी भी गतिविधि को दंडनीय अपराध घोषित किया है जो किसी व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसके बावजूद दलितों और कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अधिकांश संवैधानिक संस्थाएँ इस खाई को पाटने में सफल नहीं हुई हैं, यहाँ तक कि संतोषजनक स्तर तक भी नहीं।

डॉ. आंबेडकर जातियों के उच्च और निम्न दृष्टिकोण की श्रेणीबद्धता की भावना को हिंदुत्व कहते थे। जाति और वर्ण हिंदुत्व का महत्वपूर्ण सार हैं। डॉ. अंबेडकर ‘फूट डालो और राज करो’ के सिद्धांत की बहुत रोचक व्याख्या करते थे। वे कहते थे कि जाति और वर्ण व्यवस्था फूट डालो और राज करो का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके निर्माता सनातनी हिंदू हैं, अंग्रेज नहीं। इससे ऊंची जातियों को बिना किसी रोक-टोक के राज करने का मौका मिलता है। इससे उनका वर्चस्व बरकरार रहता है। डॉ. आंबेडकर ने “पाकिस्तान या भारत के विभाजन” के पृष्ठ संख्या 358 में लिखा है कि “यदि हिंदू राज एक तथ्य बन जाता है, तो यह निस्संदेह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। हिंदू चाहे कुछ भी कहें, यह हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए एक बड़ा खतरा है। इस कारण यह लोकतंत्र के साथ असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।” डॉ. आंबेडकर ने अपने भाषणों और लेखों खंड 17 भाग II, पृष्ठ संख्या 321 में फिर लिखा है कि “कांग्रेस यह भूल जाती है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका चरित्र फासीवादी या नाजी विचारधारा के समान है, जो अपने स्वभाव में पूर्णतः लोकतंत्र-विरोधी है। यदि हिंदुत्व को ढीला छोड़ दिया जाता है तो यह हिंदू बहुमत दूसरे के लिए महाविपत्ति साबित होगा, जो हिंदू धर्म के बाहर हैं अथवा हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। “

जाति एक सामाजिक बुराई है। जातिविहीन समाज हमारा संवैधानिक लक्ष्य है। संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी समाज के जातिरूपी इस अवांछित बोझ को हम नहीं हटा पाए हैं। संवैधानिक योजना का संचालन ही विफल हो गया है और जाति व्यवस्था समाज के लक्ष्य और मूल्यों को विकृत कर रही है। हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने संविधान सभा में एक स्वर से घोषणा की थी कि हमारा संवैधानिक लक्ष्य जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। अभी भी जाति आधारित भेदभाव बना हुआ है। जातियों के बीच हिंसा होती है। डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि “भारत में जातियाँ हैं। ये जातियाँ राष्ट्र-विरोधी हैं। इसलिए क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। वे इसलिए भी राष्ट्र-विरोधी हैं क्योंकि वे जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। भाईचारा तभी एक तथ्य हो सकता है जब एक राष्ट्र हो। भाईचारे के बिना समानता और स्वतंत्रता सिर्फ़ रंग-रोगन से ज़्यादा गहरी नहीं होगी।”

हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद

भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू राष्ट्रवादियों की राह में सबसे बड़ी बाधा बनने वाले तीन व्यक्तित्व गांधी, नेहरू और आंबेडकर हैं। अगर गांधी हिंदू राष्ट्रवादियों के दिल में चुभने वाले कांटे की तरह हैं, तो नेहरू खंजर की तरह हैं, लेकिन डॉ. आंबेडकर हिंदू राष्ट्रवादियों की छाती में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चुभने वाली तलवार की तरह हैं।

वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की परियोजना को साकार करने में लगे संगठन, संस्थाएं और व्यक्ति डॉ. आंबेडकर के समर्थकों की बड़ी संख्या के कारण उन पर सीधे हमले से बच रहे थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के अपने सपने को पूरी तरह साकार करने के लिए उन्हें आंबेडकर को अपने रास्ते से हटाना होगा, जो हिंदुत्व के विरोधी और संविधान के पर्याय बनकर चीन की महान दीवार की तरह हिंदू राष्ट्र के रास्ते में खड़े हैं। वे केवल गांधी और नेहरू पर हमला करते हैं क्योंकि उनके समर्थक अब बहुत कम रह गए हैं और जो बचे हैं वे हिंदुत्ववादियों के पाले में चले गए हैं। हिंदू राष्ट्रवादी इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

गांधी-नेहरू अलग-अलग मात्रा में और अलग-अलग रूपों में हिंदू राष्ट्र की परियोजना के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र की नींव पर सबसे घातक हमला किया है, इसकी रीढ़ को निशाना बनाया है और अपना पूरा जीवन उस हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगा दिया है, जिस पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आधारित है, उस व्यक्ति का नाम है डॉ. आंबेडकर। उन्होंने ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखा। नेहरू यह समझने में पूरी तरह विफल रहे कि हिंदू धर्म का मूल तत्व जाति व्यवस्था है, गांधी ने यह समझा। लेकिन उन्होंने दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। गांधी और नेहरू दोनों यह नहीं समझ पाए कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े-दलितों और महिलाओं पर उच्च जाति के हिंदू पुरुषों (द्विज पुरुषों) का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व बनाए रखना है। इसे समझने वाले व्यक्ति का नाम डॉ. आंबेडकर है।

हिंदू राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति नफरत है। लेकिन यह नफरत हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का केवल सतही हिस्सा है। सच तो यह है कि हिंदू राष्ट्र मुस्लिमों या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से कहीं ज़्यादा महिलाओं, पिछड़ों और दलितों के लिए ख़तरनाक है, जिन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा कहा जाता है।

हिंदू राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति नफरत है। लेकिन यह नफरत हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का केवल सतही हिस्सा है। सच तो यह है कि हिंदू राष्ट्र मुस्लिमों या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से कहीं ज़्यादा महिलाओं, पिछड़ों और दलितों के लिए ख़तरनाक है, जिन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा कहा जाता है।

हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए संविधान को पूरी तरह से बदलना जोखिम भरा काम है। क्योंकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग संविधान और डॉ. आंबेडकर को एक दूसरे का पर्याय मानता है। वे सड़कों पर उतरकर इसके लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए अब वे संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करके इसे विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वे अंततः संविधान और डॉ. आंबेडकर पर हमला करेंगे।

सामाजिक न्याय के चैंपियन अंबेडकर

डॉ. आंबेडकर की क्रांतिकारी दृष्टि और जाति-आधारित उत्पीड़न के खिलाफ़ उनकी अटूट लड़ाई ने स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय की नींव रखी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के पास समाज में अपना सही स्थान पाने के लिए एक संवैधानिक ढांचा है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर कभी भी स्वराज्य आंदोलन के विरोधी नहीं थे। उन्हें भारत की स्वतंत्रता की गहरी चिंता थी, लेकिन उन्होंने कानूनी गारंटी के साथ हाशिए के समुदायों के लिए समान राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व की भी मांग की। उनका प्राथमिक उद्देश्य हिंदू सामाजिक व्यवस्था द्वारा जारी सभी प्रकार की गुलामी और अमानवीय प्रथाओं को मिटाना था। वे राजनीतिक स्वतंत्रता के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे ब्रिटिश समर्थक भी नहीं थे। वास्तव में, वे भारत में अछूतों की दयनीय स्थिति के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि वे दमनकारी जाति व्यवस्था को खत्म करने में विफल रहे थे। उस समय, अछूतों द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक गुलामी पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। डॉ. अंबेडकर ने बताया कि वे एक क्रूर दुविधा में फंसे हुए थे – या तो सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ़ लड़ें या औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ़। दोनों से लड़ने के लिए संसाधनों की कमी के कारण, उन्होंने सबसे पहले सवर्ण हिंदुओं को चुनौती देने का फैसला किया, जिन्होंने लंबे समय से दलितों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित रखा था। उनके विचार में, सबसे बड़ी बुराई उच्च जातियों का शासन, ब्राह्मणवाद का दर्शन और उसकी दमनकारी जाति व्यवस्था थी। उनका संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि “दोहरे गुलामों” को आज़ाद करने के लिए था – जो औपनिवेशिक शासन और जातिगत भेदभाव दोनों के तहत उत्पीड़ित थे। वे सामाजिक क्रांति की आवाज़ बन गए, दलित मुक्ति और न्याय के लिए लगातार लड़ते रहे।

डॉ. आंबेडकर को जब कभी दो हिन्दू राजाओं महाराजा बड़ौदा और महाराजा कोल्हापुर के छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता से अध्ययन करने के बावजूद उनके द्वारा हिन्दू धर्म के विरुद्ध बोलने और अछूतों की आजादी की माँग के लिए नाशुक्रगुजार कहा गया, कृतघ्न होने का आरोप लगाया गया, तो उनकी तत्क्षण प्रतिक्रिया होती थी कि अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय खोलकर ब्रिटिश- भारत के सवर्ण हिन्दुओें को अंग्रेजी शिक्षा दी तथा इंग्लैण्ड में उच्च शिक्षा दिलाई किन्तु अब वही शिक्षित हिन्दू अपने अंग्रेज शासकों से मुक्ति पाने के लिए पूर्ण स्वराज्य की माँग कर रहे हैं। यदि ऐसे कृतघ्न हिन्दू महान देशभक्त कहला सकते हैं तो लाखों अछूत जाति को हजारों सालों की अमानवीय दासता और गुलामी से छुटकारा दिलाने की कोशिश देशभक्ति का श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं हो सकता है ?

डॉ. बी.आर. आंबेडकर भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति बन गए – सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के चैंपियन। यदि वे चाहते तो अंग्रेजों के समर्थन से तीसरे राष्ट्र की मांग कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने भारत की एकता को प्राथमिकता दी। उनके कार्यों ने न केवल राष्ट्र को मजबूत किया बल्कि सांप्रदायिक तनाव के महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान महात्मा गांधी के जीवन को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के संस्थापक वास्तुकारों में से एक के रूप में, डॉ. आंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक विचारक और लोकतंत्र के एक अटूट समर्थक थे। उनका योगदान बहुआयामी था, जो कानून बनाने से लेकर सामाजिक सशक्तिकरण तक फैला हुआ था। उन्होंने शोषितों को जागृत किया, उन्हें अपने मानवाधिकारों, आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यथास्थितिवादी दृष्टिकोण का दृढ़ता से विरोध किया और हिंदू समाज की गहरी जड़ें जमाए हुए रूढ़िवादी जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया। अपने अथक सक्रियता के माध्यम से, उन्होंने भारत के अछूतों की दुर्दशा पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न मुख्य रूप से जाति व्यवस्था के कारण था, न कि औपनिवेशिक शासन के कारण। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि हिंदुओं ने दलितों को गुलाम बनाया, उनसे उनके अधिकार छीने और उन्हें सम्मान से वंचित किया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासकों ने कभी भी अछूत प्रथा का पालन नहीं किया या दलितों पर अमानवीय क्रूरता नहीं की – असली उत्पीड़क तो सवर्ण हिंदू थे, जिन्होंने उन्हें जबरन श्रम, दासता और सामाजिक बहिष्कार के अधीन किया। आंबेडकर के लिए, अछूतों के लिए पहली और सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश शासन से आजादी नहीं थी, बल्कि सवर्ण हिंदू वर्चस्व से आजादी थी। डॉ. आंबेडकर एक महान लोकतंत्रवादी और राष्ट्रवादी थे।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति बन गए – सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के चैंपियन। यदि वे चाहते तो अंग्रेजों के समर्थन से तीसरे राष्ट्र की मांग कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने भारत की एकता को प्राथमिकता दी। उनके कार्यों ने न केवल राष्ट्र को मजबूत किया बल्कि सांप्रदायिक तनाव के महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान महात्मा गांधी के जीवन को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के संस्थापक वास्तुकारों में से एक के रूप में, डॉ. आंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक विचारक और लोकतंत्र के एक अटूट समर्थक थे। उनका योगदान बहुआयामी था, जो कानून बनाने से लेकर सामाजिक सशक्तिकरण तक फैला हुआ था। उन्होंने शोषितों को जागृत किया, उन्हें अपने मानवाधिकारों, आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यथास्थितिवादी दृष्टिकोण का दृढ़ता से विरोध किया और हिंदू समाज की गहरी जड़ें जमाए हुए रूढ़िवादी जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया। अपने अथक सक्रियता के माध्यम से, उन्होंने भारत के अछूतों की दुर्दशा पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न मुख्य रूप से जाति व्यवस्था के कारण था, न कि औपनिवेशिक शासन के कारण। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि हिंदुओं ने दलितों को गुलाम बनाया, उनसे उनके अधिकार छीने और उन्हें सम्मान से वंचित किया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासकों ने कभी भी अछूत प्रथा का पालन नहीं किया या दलितों पर अमानवीय क्रूरता नहीं की – असली उत्पीड़क तो सवर्ण हिंदू थे, जिन्होंने उन्हें जबरन श्रम, दासता और सामाजिक बहिष्कार के अधीन किया। आंबेडकर के लिए, अछूतों के लिए पहली और सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश शासन से आजादी नहीं थी, बल्कि सवर्ण हिंदू वर्चस्व से आजादी थी। डॉ. आंबेडकर एक महान लोकतंत्रवादी और राष्ट्रवादी थे।

स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस ने डॉ. आंबेडकर की कानूनी और बौद्धिक विशेषज्ञता को मान्यता दी और उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। व्यापक विचार-विमर्श के बाद, उन्होंने भारत के संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए। डॉ. अंबेडकर ने अपनी पुस्तक रिडल्स इन हिंदूइज्म भाग 4 के अध्याय 22, पृष्ठ संख्या 282 में लोकतंत्र को परिभाषित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ”जहां समाज दो वर्गों में विभाजित है, शासक और शासित, सरकार शासक वर्ग की सरकार होने के लिए बाध्य है। वे यह भूल जाते हैं कि सरकार अच्छी होगी या बुरी, लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक, यह काफी हद तक साधनों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से सिविल सेवा, जिस पर हर जगह सरकार को कानून लागू करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। यह सब उस सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है जिसमें सिविल सेवकों का पालन-पोषण होता है

उन्होंने 25.11.1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा कि- “…कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसको लागू करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है, यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। संविधान पर अमल करना पूर्ण रूप से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधायिका ,कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का प्रचालन जिन तत्वों पर निर्भर करता है, वे हैं जनता और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले राजनीतिक दल।”

डॉ. आंबेडकर अंततः इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। “राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है… डॉ. आंबेडकर ने 25.11.1949 को संविधान सभा में आगे कहा कि ”26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला होगा। राजनीति में ‘एक व्यक्ति: एक वोट और एक वोट: एक मूल्य का सिद्धांत होगा लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य को हम नकारते रहेंगे । हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे ? हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक इसे नकारते रहे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।“

डॉ. आंबेडकर अंततः इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। “राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है… डॉ. आंबेडकर ने 25.11.1949 को संविधान सभा में आगे कहा कि ”26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला होगा। राजनीति में ‘एक व्यक्ति: एक वोट और एक वोट: एक मूल्य का सिद्धांत होगा लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य को हम नकारते रहेंगे । हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे ? हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक इसे नकारते रहे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।“

डॉ. आंबेडकर ने प्रांतीयता और क्षेत्रवाद की संकीर्ण धारणाओं की भी कड़ी निंदा की। वे एक कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने लोगों से भारतीयता की भावना को विकसित करने का आह्वान किया और कहा कि- “मुझे अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और बाद में हिंदू अथवा मुसलमान। मुझे यह स्वीकार नहीं। धर्म, जाति, भाषा आदि की प्रतिस्पर्धी निष्ठा के रहते हुए भारतीयता के प्रति निष्ठा पनप नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय रहें , भारतीय के अलावा कुछ नहीं। ” आंबेडकर के यह उदगार उनके राष्ट्रीयता और निष्ठा की अभिव्यक्ति है जो बड़े-बड़े राष्ट्रवादियों में भी मिलना कठिन है।

अब मैं निम्नलिखित शब्दों और सुझावों के साथ अपने विचार समाप्त करना चाहूंगा:

1. भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है, जो “एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य” के मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये सिद्धांत लोकतंत्र की नींव हैं, जो सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी देते हैं।

2. व्यक्ति की गरिमा लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। उस सिद्धांत का उल्लंघन हर प्रकार के सामाजिक-आर्थिक भेदभाव से होता है। लोकतंत्र और जाति एक साथ नहीं चल सकते। या तो लोकतंत्र जारी रहेगा या जातिवाद खत्म हो जाएगा। अगर जातिवाद रहेगा तो लोकतंत्र पंगु हो जाएगा। यह अभी भी चल रहा है, क्योंकि सत्ता अभी भी प्रमुख जातियों के हाथों में है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद हानिकारक था। हमने 150 वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया। लेकिन जातिगत भेदभाव और जाति के बड़े साम्राज्य की खाई को हज़ारों सालों में भी नहीं पाटा जा सका। जाति पदानुक्रम सदियों से कायम है, जो जाति उन्मूलन का विरोध कर रहा है। जातिगत उपनिवेशवाद कहीं ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक है। जाति-आधारित उत्पीड़न विदेशी शासन की तुलना में कहीं अधिक कपटी और खतरनाक है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने जोर देकर कहा कि स्वराज (स्व-शासन) का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है जब तक कि जाति का विनाश न हो जाए। धार्मिक अतिवाद के साथ जाति व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जो राष्ट्र को अपनी पूर्ण लोकतांत्रिक क्षमता प्राप्त करने से रोकती है।

3. सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को साकार करने के लिए, भारत के संविधान ने जाति और पंथ-आधारित भेदभाव के शिकार लोगों के लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय, गारंटी और सुरक्षा उपाय स्थापित किए हैं। एक राष्ट्र के रूप में, हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयास करते हैं। हालांकि, समान अधिकार सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधानों के बावजूद, उनका व्यावहारिक कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है। जबकि कानून में समानता मौजूद है, इसे अक्सर वास्तविकता में नकार दिया जाता है, और वास्तविक समानता प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। हालाँकि जाति की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है और सिद्धांत रूप में इसकी निंदा की जाती है, लेकिन यह आज भी समाज में गहराई से समाई हुई है, जो सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित करती है।

4. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सभी क्षेत्रों के लोग – चाहे वे जमींदार हों, किसान हों, मजदूर हों या उच्च और निम्न दोनों जातियों के व्यक्ति हों – एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट हुए: स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति ने समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ इस उद्देश्य में योगदान दिया। हालाँकि, जातिवाद को मिटाने के लिए समान सामूहिक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास के बिना जातिगत विभाजन कैसे समाप्त हो सकता है? जाति भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनी हुई है। राष्ट्रीय एकता के केवल नारे पर्याप्त नहीं होंगे; सच्चे सामाजिक न्याय और बंधुत्व के लिए जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए ठोस प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

5. जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, समान-जाति विवाह को हतोत्साहित करने वाले कानूनी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देने से कठोर जाति की सीमाओं को खत्म करने में मदद मिल सकती है, जिससे धीरे-धीरे समाज एक एकल, एकीकृत पहचान में बदल सकता है। यदि अंतर-जातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों को आधिकारिक तौर पर एक एकल, एकीकृत श्रेणी से संबंधित माना जाता है, तो समय के साथ जातिगत विभाजन कम हो जाएगा। अंततः, इससे एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है जहाँ जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिससे वास्तविक समानता और सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

6. डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित कर दिया, जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म करने का प्रयास किया। हालाँकि, इन सामाजिक बुराइयों का बने रहना न केवल आंबेडकर बल्कि संविधान के संस्थापकों के लिए भी सबसे बड़ा अपमान है। जाति-आधारित भेदभाव राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है, जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। जब तक जातिगत पदानुक्रम को खत्म नहीं किया जाता और हर व्यक्ति के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार नहीं किया जाता, तब तक सच्चा राष्ट्रीय एकीकरण हासिल नहीं किया जा सकता।

मैं इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए आयोजकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

आई0सी0एस0एस0आर0, नई दिल्ली, मौलाना ए.के. आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता और असम विश्वविद्यालय, सिलचर, अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित ‘डॉ. आंबेडकर ऑन पार्टिशन कॉनड्रम’ विषय पर 13-14 फरवरी 2025 को आयोजित सेमिनार में पटना में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी ईं. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 14 फरवरी 2025 को “पाकिस्तान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर आंबेडकर” विषय पर राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अंग्रेजी में दिए गए भाषण का हिंदी अनुवाद।

इं. राजेन्द्र प्रसाद सामाजिक चिंतक हैं। वे निरंतर लेखन के जरिये सक्रिय हैं। ‘संत गाडगे और उनका जीवन संघर्ष’ और ‘जगजीवन राम और उनका नेतृत्व’ उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। वे पटना में रहते हैं।