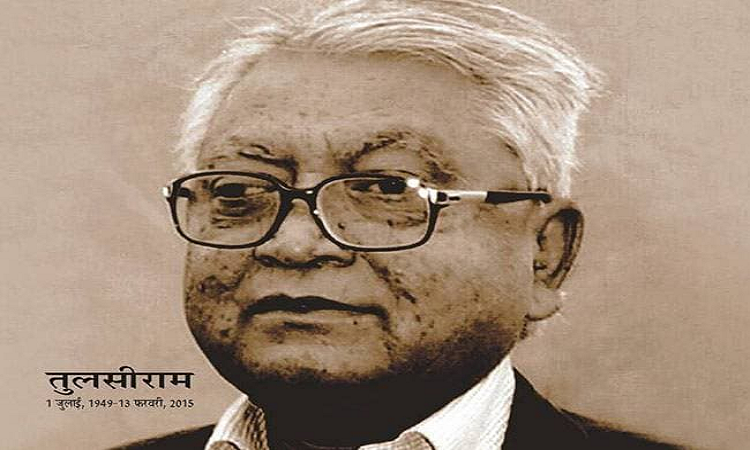

21 जनवरी 1996 को साउथ एवेन्यु, दिल्ली में विमल थोरात की पीएचडी पुस्तक ‘मराठी दलित और साठोत्तरी हिन्दी कविता में सामाजिक और राजनीतिक चेतना’ के लोकार्पण-कार्यक्रम में मैंने पहली दफा डा. तुलसीराम को देखा और सुना था। चेचक के दागों से भरा उनका श्याम चेहरा देखकर मेरे जहन में जिगर मुरादाबादी और ओमपुरी का अक्स घूम गया था। प्रकृति ने दोनों को ही आकर्षक चेहरे नहीं दिए, पर एक में शे़र कहने की अगाध प्रतिभा थी, जिसने उन्हें महानतम शाइर बनाया, तो दूसरा एक बेहतरीन कलाकार के रूप में आज प्रसिद्ध है। तुलसीराम जी ने जब मंच पर अपने विचार रखे, तो उनके अगाध ज्ञान-भण्डार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका अद्वितीय सौंदर्य-बोध था। उन्होंने जिस बौद्ध-दृष्टि से दलित साहित्य की इतिहास-परम्परा को वहॉं रखा था, वह अद्भुत था। उसमें जातीय दृष्टि नहीं थी, बल्कि जाति-विरोध की चेतना पर जोर था। उनकी दृष्टि में दलित साहित्य का व्यापक दायरा था, जिसमें गैर-दलित भी दलित साहित्य लिख सकता था, अगर उसका लेखन वर्णव्यवस्था और जातिप्रथा के विरोध में है। उनके अनुसार दलित साहित्य की धारा का उद्गम बौद्ध साहित्य है। उन्होंने बौद्ध कवि अश्वघोष को जाति-विरोधी धारा का पहला कवि माना था, जिनकी कृति ‘वज्रसूची’ में वर्ण और जातिव्यवस्था का खण्डन मिलता है। मेरे लिए यह एकदम नया विचार था और काबिलेएतराज भी, क्योंकि उसे स्वीकारना मुश्किल था। बहरहाल, उस कार्यक्रम में उन्हें सिर्फ देखने-सुनने का ही अवसर मिला था, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। कार्यक्रम के बाद नमस्कार वगैरा की औपचारिकता ही शायद हो सकी थी। फिर भी, उनके व्यक्तित्व ने असर तो छोड़ा ही था।

21 जनवरी 1996 को साउथ एवेन्यु, दिल्ली में विमल थोरात की पीएचडी पुस्तक ‘मराठी दलित और साठोत्तरी हिन्दी कविता में सामाजिक और राजनीतिक चेतना’ के लोकार्पण-कार्यक्रम में मैंने पहली दफा डा. तुलसीराम को देखा और सुना था। चेचक के दागों से भरा उनका श्याम चेहरा देखकर मेरे जहन में जिगर मुरादाबादी और ओमपुरी का अक्स घूम गया था। प्रकृति ने दोनों को ही आकर्षक चेहरे नहीं दिए, पर एक में शे़र कहने की अगाध प्रतिभा थी, जिसने उन्हें महानतम शाइर बनाया, तो दूसरा एक बेहतरीन कलाकार के रूप में आज प्रसिद्ध है। तुलसीराम जी ने जब मंच पर अपने विचार रखे, तो उनके अगाध ज्ञान-भण्डार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनका अद्वितीय सौंदर्य-बोध था। उन्होंने जिस बौद्ध-दृष्टि से दलित साहित्य की इतिहास-परम्परा को वहॉं रखा था, वह अद्भुत था। उसमें जातीय दृष्टि नहीं थी, बल्कि जाति-विरोध की चेतना पर जोर था। उनकी दृष्टि में दलित साहित्य का व्यापक दायरा था, जिसमें गैर-दलित भी दलित साहित्य लिख सकता था, अगर उसका लेखन वर्णव्यवस्था और जातिप्रथा के विरोध में है। उनके अनुसार दलित साहित्य की धारा का उद्गम बौद्ध साहित्य है। उन्होंने बौद्ध कवि अश्वघोष को जाति-विरोधी धारा का पहला कवि माना था, जिनकी कृति ‘वज्रसूची’ में वर्ण और जातिव्यवस्था का खण्डन मिलता है। मेरे लिए यह एकदम नया विचार था और काबिलेएतराज भी, क्योंकि उसे स्वीकारना मुश्किल था। बहरहाल, उस कार्यक्रम में उन्हें सिर्फ देखने-सुनने का ही अवसर मिला था, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। कार्यक्रम के बाद नमस्कार वगैरा की औपचारिकता ही शायद हो सकी थी। फिर भी, उनके व्यक्तित्व ने असर तो छोड़ा ही था।

शायद हम दोनों के बीच यह अपरिचय ही था, जब उन्होंने ‘भारत अश्वघोष’पत्रिका निकाली, तो उन्होंने न मुझे उसमें लिखने को कहा और न उसका कोई अंक मुझे भेजा। लेकिन, उसी दौरान जब मैंने ‘मांझी जनता’ का संपादन आरम्भ किया, तो मैंने उसका हर अंक उन्हें भेजा, बल्कि उसके लिए उनसे लिखने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने ‘मांझी जनता’ के प्रकाशन पर अपनी खुशी इन शब्दों में प्रकट की थी—‘मांझी जनता’का हिन्दी प्रकाशन आपके निर्देशन में होगा, यह जानकर खुशी हुई। इस बीच आर्थिक अत्याचार की वजह से ‘अश्वघोष’ पत्रिका बन्द हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ‘मांझी जनता’ का हिन्दी संस्करण निश्चित रूप से, दलित चेतना जगाने का महत्वपूर्ण काम करेगा। मुझे खुशी है।‘ (‘मांझी जनता’, 28 मई 2000)

दिल्ली मेरे लिए हमेशा ऐसी नगरी रही है, जहॉं जाने से मैं हमेशा बचता रहा हूँ। यहॉं तक कि कई महत्वपूर्ण सेमिनार भी इसलिए छोड़ देता हूँ कि दिल्ली का नाम सुनते ही हैवत सवार होने लगती है। इसलिए तुलसीराम जी को भी पुनः देखने का अवसर उसके कई साल बाद मिला। संयोग से यह दुबारा अवसर भी विमल थोरात के ही सौजन्य से उन्हीं के एक सेमिनार में मिला। वह सेमिनार शायद इंस्टीट्यूशनल ऐरिया, लोदी रोड स्थित भारतीय सामाजिक संस्थान के भवन में हुआ था। उस समय नागपुर में खैरलांजी-हत्याकाण्ड होकर चुका था। भारतीय लोकतन्त्र को कलंकित करने वाली वह घटना 29 सितम्बर 2006 को हुई थी। यह दीक्षा दिवस से एक दिन पहले की घटना है। मैं उस दिन नागपुर में ही था। दीक्षाभूमि पर नवबौद्धों और दलितों की विशाल भीड़ एकत्र थी, जिसमें अनेक नामी गिरामी दलित लेखक और नेता भी मौजूद थे। वे चाहते तो उस दिन खैरलांजी-कूच कर सकते थे, पर उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने से ज्यादा धम्मदीक्षा को महत्व दिया। उसके कुछ दिनों बाद कानपुर में डा. आंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र हुई कि महाराष्ट्र में कुछ दलित संगठनों ने ट्रेनों पर पत्थराव किए। लेकिन खैरलांजी की घटना के विरुद्ध उनकी उदासीनता समझ से परे थी। इन्हीं कुछ बातों पर मेरा एक लेख किसी अखबार में छपा था, जो तुलसीराम जी की निगाह से भी गुजरा था। उस लेख से वे असहमत और नाराज थे। सेमिनार में भी मैंने सम्भवतः इसी विषय पर कुछ बोलते हुए यह भी कह दिया था कि डा. आंबेडकर ने योरोपियों की ‘आर्यन थियोरी’ का खण्डन किया है। उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि तुलसीराम जी मुझसे जले-भुने बैठे थे और यह कहकर मैंने उनके क्रोध में और घी डाल दिया था। पता तब चला, जब उन्होंने अपने सम्बोधन में मेरा नाम लिए बगैर ‘एक दलित चिन्तक ने लिखा है…….’ कहकर मेरी कटु आलोचना की। जाहिर है कि सेमिनार के बाद मेरा उनसे विवाद होना ही था और यह विवाद तनावपूर्ण हो गया था। कहना न होगा कि इस सेमिनार में मैंने तुलसीराम जी को दूसरी बार देखा था, पर परिचय उनसे मेरा यह पहला ही था, जिसने एक प्रकार से तनाव ही पैदा कर दिया था।

2006 के इस सेमिनार के बाद मुझे याद आता है, एक बार मैं अपने बेटे मोग्गल्लान से मिलने दिल्ली गया था, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास में रहकर पढ़ रहा था। जब मैं जेएनयू गया, तो खयाल आया कि क्यों न तुलसीराम जी से भी मिल लिया जाय। बेटे ने बताया कि वे यहीं दक्षिणापुरम में रहते हैं। मैंने फोन करके उनसे समय लिया। मन में आशंका थी कि उस विवाद के बाद वे शायद ही मिलना चाहें। पर आशंका गलत निकली। वह बोले, ‘इस समय घर पर हूँ, आ जाइए।’ बड़े लोग उच्चता की ग्रंथी नहीं पालते, यह कहाबत उनसे मिलने के बाद सही साबित हुई। वे उन दिनों केरल से अपनी एक ऑंख का आपरेशन कराके लौटे थे, बाकी ठीक-ठाक ही लग रहे थे। हॉं, उनकी पत्नी जरूर बीमार थीं, शायद अर्थराइटिस से पीड़ित थीं। उन्होंने मुझे यथेष्ठ सम्मान दिया। दरअसल मेरी समाजवादी राजनीतिक विचारधारा ने उनके और मेरे बीच की दूरी खत्म की थी। मेरी तरह वे भी कांशीराम और मायावती की राजनीति को पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को मजबूत करने वाली समझते थे। इसलिए लगभग एक घंटे की उस मुलाकात में, जिसमें कोई तीसरा बन्दा शामिल नहीं था, हमारी बातें दलित साहित्य, दलित राजनीति और बौद्धधर्म के साथ-साथ दलितों को गुमराह करने वाले डा. धर्मवीर पर भी हुईं। पर इससे भी बड़ी उपलब्धि उस बातचीत की यह थी कि उन्होंने मुझे रूस में अपने प्रवास के अनुभव सुनाए थे, जो मेरे लिए दुर्लभ थे। यह जानकर मैं बहुत रोमांचित हुआ था कि उन्होंने मास्को में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की रूसी पत्नी के पुत्र से मुलाकात की थी। आज मुझे लगता है कि वह पूरी बातचीत रिकार्ड करने लायक थी। डा. धर्मवीर के बारे में उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति दलित लेखकों की जातीय एकता भंग कर देगा। उनकी भविष्यवाणी आज सही साबित हुई। उनके आवास पर यही मेरी पहली और अन्तिम मुलाकात थी। इसके बाद उनसे सेमिनारों में तो मिलना हुआ, पर एक जगह बैठकर वैसी बातचीत फिर कभी नहीं हुई। हॉं, इस मुलाकात के बाद जो संकोच था, वह खत्म हो गया था और कुछ विशेष जानकारी के लिए मैंने उन्हें जब कभी भी फोन किया, उनका सकारात्मक रेस्पांस ही मिला।

29 नवम्बर 2010 को पटना विश्वविद्यालय, पटना में दलित साहित्य की सौन्दर्यशास्त्रीय समस्याओं पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में मुझे व्याख्यान देना था। वहॉं पहुंचकर पता चला कि तुलसीराम जी भी आए हुए हैं। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि चलो एक बार फिर उन्हें देखने और सुनने का अवसर मिल रहा है। सेमिनार में हम दोनों के सत्र अलग-अलग थे। मैं पहले सत्र के अध्यक्ष-मण्डल में शामिल था, अतः जाहिर था कि मुझे उसी सत्र में बोलना था। जब मैं बोल रहा था, तो मैंने देखा, तुलसीराम जी ने उसी समय हाल में प्रवेश किया था और श्रोतागण की अगली पंक्ति में बैठ गए थे। मेरे लिए यह भी खुशी की बात थी कि उन्होंने श्रोताओं के बीच बैठकर उस पूरे सत्र को अन्त तक सुना था। वरना, तो वे जिस ऊॅंचाई पर थे, उस स्तर के लोग अपने सत्र के समय ही हाल में प्रवेश करते हैं। मैं स्वयं कई सेमिनारों में नामवर सिंह को ऐसा करते देख चुका हूँ। अगला सत्र तुलसीराम जी का था। अब श्रोताओं के बीच बैठने की बारी हमारी थी। हमने पूरी तल्लीनता से तुलसीराम जी को सुना। मैंने देखा कि छात्रों के साथ-साथ प्रोफेसर भी उन्हें तन्मय होकर सुन रहे थे। यहॉं भी उनका सारा फोकस दलित साहित्य से ज्यादा बौद्ध साहित्य पर ही था। सत्र समाप्त होने के बाद उनसे औपचारिक बातचीत ही हुई, क्योंकि उन्हें उसी वक्त दिल्ली के लिए निकलना था। उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि उन्हें हफ्ते में दो बार डायलिसिस करानी पड़ती है। अगले दिन उनकी डायलिसिस होनी थी। इसलिए उसी दिन उनका दिल्ली पहुंचना जरूरी था। हमने उन्हें एयरपोर्ट के लिए विदा किया। इस तरह यह उनसे मेरी चौथी मुलाकात थी।

मेरी अगली भेंट उनसे 8 नवम्बर 2012 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में हुई थी। वहॉं हिन्दी विभाग ने ‘धर्म की अवधारणा और दलित चिन्तन’ विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था। इस सेमिनार में मैं मुख्य वक्ता था और तुलसीराम जी मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि के रूप में यहॉं भी उन्हें मेरे बाद ही बोलना था। पर, यहॉं मेरे साथ वे मंच पर उपस्थित थे। मैं जानता था कि तुलसीराम जी की दृष्टि में सिर्फ बुद्ध हैं और बुद्ध के सिवा कुछ नहीं है। उनकी धर्म की अवधारणा बुद्ध से शुरु होकर बुद्ध पर ही खत्म होती है। मैं इस अवधारणा से आज भी इत्तेफाक नहीं रखता। अतः मैंने अपने व्याख्यान में धर्म को पूंजीवाद का प्रपंच कहा और कबीर-रैदास का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि दलित चिन्तन में धर्म की अवधारणा कभी भी वर्ण और जातिवादी नहीं रही। डा. आंबेडकर ने भी इसी सोच की वजह से बौद्धधर्म अपनाया था। इसलिए दलितों का धर्मान्तरण भी उन्हीं धर्मों में हुआ, जिनमें जातिभेद नहीं था। मैंने कहा कि दलित धर्म की अवधारणा में परलोक मिथ्या और जगत सत्य है। मैंने देखा कि तुलसीराम जी बहुत गौर से मुझे सुन रहे थे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अन्त में तुलसीराम जी का व्याख्यान हुआ। जैसा मैंने सोचा था, तुलसीराम जी के एक घण्टे के व्याख्यान के केन्द्र में बौद्ध साहित्य ही था। उन्होंने देर तक अश्वघोष की ‘बज्रसूची’ पर चर्चा की और उसके विकास के रूप में दलित धर्म को परिभाषित किया। मुझे सहसा 1996 का उनका वह वक्तव्य याद आ गया, जिसका जिक्र मैं शुरु में कर चुका हूँ। बौद्ध साहित्य पर उनका अध्ययन अगाध था, इसमें सन्देह नहीं; पर वे कोरे दार्शनिक नहीं थे। बुद्ध की करुणा और मैत्री ने उनके चिन्तन को समतावादी बनाया था। यद्यपि, वे राहुल सांकृत्यायन से प्रभावित थे। पर, उनकी जीवन-यात्रा राहुल जी से भिन्न थी। राहुल जी को बुद्ध की अगली मंजिल में कार्लमार्क्स मिले थे, पर तुलसीराम जी मार्क्स से आंबेडकर की ओर आए थे और आंबेडकर से बुद्ध तक पहुंचे थे। वे अन्त तक बुद्ध, मार्क्स और आंबेडकर के साथ ही जिए। इनमें से किसी भी एक को छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। ये उनके चिन्तन के अनिवार्य त्रिरत्न थे।

6 अगस्त 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक तानाशाह मन्त्री ने मेरी एक फेसबुक टिप्पणी पर मुझे गिरफ्तार करा दिया था। यह खबर जब मीडिया ने प्रसारित की, तो दूसरे दिन तुलसीराम जी का फोन आया। बोले- ‘मैं आपके साथ हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह समाजवादी सरकार नहीं है, फासीवादी सरकार है।’ यही नहीं, जब ‘जन संस्कृति मंच’ ने 11 अगस्त 2013 को प्रेस क्लब, नई दिल्ली में मेरी गिरफ्तारी और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के हनन के विरोध में प्रेस कांफ्रेंस की, तो जहॉं अन्य बहुत से दलित लेखकों ने अपने मुंह सिल लिए थे, वहॉं तुलसीराम जी और विमल थोरात ने पूरी शिद्दत से उसमें भाग लिया था। तुलसीराम जी ने उस कांफ्रेंस में उत्तर प्रदेश सरकार की लोकतन्त्र-विरोधी और फासीवादी नीतियों की जमकर आलोचना की। क्या पता था कि उस कांफ्रेस में मैं उनसे अन्तिम बार मिल रहा था। उसके बाद फिर कभी उनसे मिलना नहीं हो सका था।

हॉं, उनका एक फोन जरूर उसके कुछ दिन बाद आया था। हुआ यह था कि 8 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेगम नूर बानो और कांग्रेसी विधायक नवेद मियां के आवास ‘नूर महल’ में हार पहिनाकर मेरा स्वागत किया था। नूर महल ने इस स्वागत का फोटो इस खबर के साथ अखबारों को जारी कर दिया था कि मैंने कॉंग्रेस ज्वाइन कर ली है। अगले दिन 9 अक्टूबर के सभी अखबारों में वह फोटो इस हेडिंग के साथ छपा कि मैं कॉंग्रेसी हो गया हूँ। मैं हक्का-बक्का! पर, खण्डन इसलिए नहीं कर सका कि आजम के खिलाफ लड़ाई में मुझे कॉंग्रेस के समर्थन की जरूरत थी। लेकिन, इस खबर का छपना था कि देश भर से लानतें-मलानतों के फोन आने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे अपने वाम साथियों का झेलना पड़ा। इसी बीच तुलसीराम जी का फोन आया। मुझे लगा कि वे भी मेरी आलोचना ही करेंगे, पर नहीं, उन्होंने तो मुझे कॉंग्रेस में जाने पर बधाई दी। मेरे सफाई देने पर भी उन्होंने कहा कि मैंने सही पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि तमाम कमियों और भ्रष्टाचार के बावजूद कॉंग्रेस ही है, जिसमें अभी लोकतन्त्र बचा हुआ है। हालांकि मेरी स्थिति उस समय यह थी कि मुझे न उगलते बन रहा था और न निगलते। पर, उनकी बधाई आज भी मुझे सोचने पर मजबूर करती है।

अगस्त 2014 में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र एवं कवि धर्मवीर यादव ने मुझे फोन किया कि वह तुलसीराम सर पर एक पत्रिका के लिए विशेषांक निकालने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए वह मुझ से उनकी आत्मकथा पर कुछ लिखाना चाहते थे। इस के लिए मैंने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि मैं उनकी आत्मकथा पर नहीं, पत्रकारिता पर लिखना चाहता हूँ, अगर मुझे ‘भारत अश्वघोष’ की फाइलें मिल जाएँ। उन्होंने सभी अंकों की फोटो प्रतियॉं कराकर भेजने की हामी भर ली। मुझे अगले महीने 20 सितम्बर को एक सेमिनार में नागपुर जाना था और 22 सितम्बर को वापस लौटना था। फ्लाइट दिल्ली से ही थी। अतः मैंने धर्मवीर को कहा कि वह मुझे 22 सितम्बर को सुबह दस बजे एयरपोर्ट पर या 11 बजे दरियागंज में स्वराज प्रकाशन में मिलें। कुछ बातचीत भी हो जाएगी और मैं वहीं आपसे ‘आश्वघोष’ के अंक ले लूँगा। इस तरह 22 सितम्बर को धर्मवीर कई घण्टे मेरे साथ रहे, तुलसीराम जी के बहुत सारे पहलुओं पर उनसे बातचीत हुई। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उन्होंने तुलसीराम जी के साथ निकट का आत्मीय सम्बन्ध बना लिया था। खैर, मैंने ‘डा. तुलसीराम और उनकी पत्रकारिता’ शीर्षक से साढ़े पॉंच हजार शब्दों का एक लम्बा लेख लिखा और 6 नवम्बर 2014 को धर्मवीर को मेल कर दिया। कुछ दिन बाद धर्मवीर यादव ने बताया कि उन्होंने उस लेख को तुलसीराम जी को पढ़कर सुनाया था, और उनकी प्रतिक्रिया काफी अच्छी थी। आज यह मेरे लिए गर्व की बात है कि उनके जीवन-काल में ही मैं उन पर कुछ लिखकर उनकी प्रशंसा पा सका था।

फरवरी 2015 के पहले हफ्ते की कोई तारीख थी, जब धर्मवीर यादव ने फोन पर खबर दी कि तुलसीराम जी सर गुड़गॉंव के अस्पताल में भर्ती हैं, और काफी सीरियस हैं। यह मेरे लिए क्या, पूरे साहित्यिक जगत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। मैंने धर्मवीर यादव को कहा कि मैंने विश्व पुस्तक मेले के लिए दो दिन 19-20 फरवरी को दिल्ली में रहने का कार्यक्रम बनाया है। 20 को सुबह ही तुलसीराम जी से मिलने चलेंगे। पर, वह दिन कभी नहीं आया। 12 फरवरी को सुबह करीब 9 बजे धर्मवीर का फोन आया कि तुलसीराम जी सर को कल शाम ही गुड़गॉंव से ले आया गया था। लेकिन आज सुबह वे खत्म हो गए। मेरे लिए एकदम दुखद खबर थी। मैंने तत्काल फेसबुक पर लिखा- ‘मुर्दहिया’ और मणिकर्णिका’ आत्मकथा पुस्तकों के लेखक, समाजवादी चिन्तक और जेएनयू के प्रोफेसर डा. तुलसी राम नहीं रहे। हिन्दी साहित्य की यह बहुत बड़ी क्षति है।’इसके बाद तो फेसबुक पर श्रद्धांजलियों का तांता लग गया।

12 फरवरी को वे वहॉं चले गए- जहॉं से कोई लौटकर नहीं आता। जाने वालों की सिर्फ याद आती है। उनकी भी अब यादें ही आएंगी। हिन्दी में उनके लेखों की संख्या हजार से भी ऊपर हो सकती है। मगर वे असंकलित ही हैं, वरना उनके कई खण्ड प्रकाशित हो गए होते। अगर वे स्वस्थ रहे होते, तो अवश्य ही बहुत काम करते। पर डायलिसिस ने उनको तोड़कर रख दिया था। पिछले कुछ सालों से वे अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, जिसके दो खण्ड- ‘मुर्दहिया’ और ‘मणिकर्णिका’ प्रकाशित होकर व्यापक चर्चा में आ गए थे। 1997-98 में उन्होंने ‘भारत अश्वघोष’ का सम्पादन किया था। यही दो महत्वपूर्ण काम उन्हें साहित्य और पत्रकारिता में अमर बनाए रखेंगे।

तुलसीराम जी सचमुच बहुत याद आते हैं।