”इस द्वार क्यों न जाऊं, उस द्वार क्यों न जाऊं

”इस द्वार क्यों न जाऊं, उस द्वार क्यों न जाऊं

घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल-बदल के

हर घाट जल पिया है, गागर बदल बदल के”

तब फ्लाईओवरों की दिल्ली अपनी प्रक्रिया में थी. साल 2008 था शायद, जब राजधानी के व्यस्त ट्रैफिक में फंसी एक कार में प्रभाष जोशी ने अपना पसंदीदा पद्य मुझसे साझा किया था.

नीरज किसे प्रिय नहीं रहे होंगे, लेकिन इसके बाद मेरी पसंद पर जैसे एक मुहर लग गई. अपने हीरो पत्रकार को जो कवि पसंद है, वही अपन को पसंद है. खटैक.

गोपालदास नीरज से मुलाक़ातें मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं. पर हर बार उन्हीं की भाषा में कहूं तो मिलकर यही लगा कि कितनी अतृप्ति है.

बाद के दिनों में पत्रकारों से बात करने का कोई मोह उन्हें नहीं रह गया था. फालतू सवालों पर झिड़क भी देते थे. लेकिन कोई दिलचस्प श्रोता मिल जाए जो जीवन दर्शन पर कोई अनूठी बात कह दे तो उससे देर तक बात कर लेते थे.

एक बार जब साथी पत्रकार उनसे जीवन के संघर्षों और फिल्मी अनुभवों पर बात कर रहे थे तो मैंने हाइकू के बारे में पूछा. हाइकू बड़ी मुश्किल विधा थी, पर ज़िद्दी नीरज उसमें भी हाथ आज़मा रहे थे. मेरा सवाल शायद उन्हें ठीक लगा. फिर सवालों को निपटाना बंद करके जवाब देने लगे.

मैंने उनसे पूछा कि नए लिखने वालों में कौन पसंद है तो बोले- ज़्यादा सुन नहीं पाता पर गुलज़ार अच्छा लिख रहे हैं. बाद में गुलज़ार ने भी हाइकू लिखे.

जो लोग नीरज के ज़िक्र के साथ शराब का क़िस्सा छेड़ते हैं वो भी जानते हैं कि नीरज की कविता में शराब से ज्यादा नशा था जो उतरने का नाम नहीं लेता.

मेरी भाषा प्रेम की भाषा है’

मंचों पर अपने आख़िरी दिन उनकी मरज़ी के रहे. मन नहीं होता था तो हज़ारों की भीड़ में भी संचालक को कहकर शुरू में ही कविता पढ़कर होटल चले जाते थे.

मन होता था तो चंडीगढ़ के एक गेस्ट हाउस में डेढ़ सौ लोगों के लिए भी डेढ़ घंटा पढ़ जाते थे.

कृष्ण, ओशो रजनीश और जीवन-मृत्यु- इन विषयों पर बहुत रुचि से बात करते थे. कहते थे कि ओशो रजनीश देहांत से पहले अपना चोगा और कलम उनके लिए छोड़ गए थे.कुछ क्षेत्रीय असर भी था कि क्यों साहब उनका तकियाक़लाम हो गया था. कहते थे, “मेरी भाषा प्रेम की भाषा है. गुस्से में कभी अपना चेहरा देखना और जब प्रेम करते हों, तब देखना. क्यों साहब.”

सभी गुनगुनाने लगे, नीरज के गीत

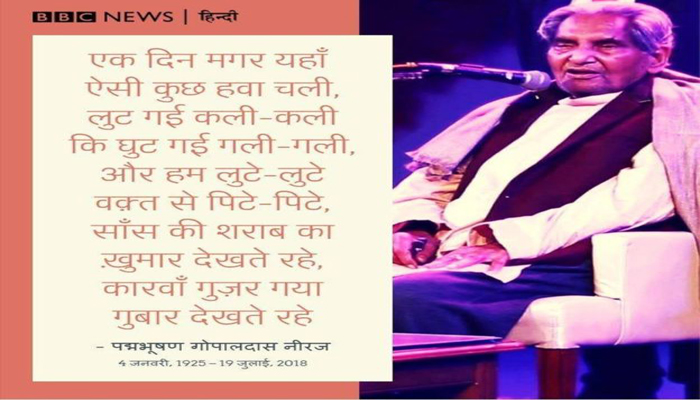

नीरज ने साहित्य के भी स्थापित प्रतिमानों को अपने तरीक़े से तोड़ा. 1958 में लखनऊ रेडियो से पहली बार उन्होंने ‘कारवां गुज़र गया’ पढ़ी थी. उन्होंने मुझे बतलाया था कि मुंबई वालों ने वही गीत सुनकर उन्हें बुला लिया कि ये हिंदी का कौन आदमी है जो कारवां जैसे शब्द लिख रहा है.

इस गीत को भी देखिए. न मात्रा, न तुकांत- ये कोई गीत ठहरा बल-

ऐ भाई ज़रा देखकर चलो

आगे ही नहीं पीछे भी

दाएं ही नहीं बाएं भी

ऊपर ही नहीं नीचे भी

तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, कूचा नहीं, रास्ता नहीं, बस्ती नहीं, दुनिया है

और प्यारे दुनिया ये सर्कस है

पर उस आदमी ने गीत बना दिया और सब गाने लगे. आध्यात्मिक आदमी थे पर धर्म की सामूहिकता में यक़ीन नहीं रखते थे.

अब तो मज़हब भी कोई ऐसा चलाया जाए

जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए

उन्हें श्रृंगार का कवि कहलाना पसंद नहीं था. एक काव्य पाठ में उन्होंने कहा, “अध्यात्म का मुझ पर बड़ा असर रहा. लेकिन लोगों ने मुझे श्रृंगार का कवि घोषित कर दिया.

आज जी भर के देख लो चांद को

क्या पता कल रात आए न आए

“तो यहां चांद का मतलब चांद और रात का मतलब रात थोड़े ही है. यह फिलॉस्फी है जीवन की. श्रृंगार नहीं है.”

इसी काव्यपाठ में उन्होंने कहा था, “मेरा धर्म में विश्वास नहीं है, धार्मिकता में है. ईश्वर के नाम पर चार हज़ार धर्म बने. इन धर्मों ने क्या किया, ख़ून बहाया. हिंदुस्तान ने कहा, पहला अवतार- मत्स्यावतार. अवतार नहीं था वह, धरती पर जीवन का अवतरण था. फिर कृष्ण आया साहब. जीवन को उत्सव बना दिया उस आदमी ने.

शुरुआती दिनों में हिंदी गीतों में मेरी जो रुचि बनी, उसकी नब्बे फीसदी ज़िम्मेदारी नीरज की ही थी. पांच फीसदी संतोषानंद और शेष पांच में शेष गीतकार.

आगे उन्हीं का एक काव्य पाठ, ज्यों का त्यों – इस आस में कि इटावा या अलीगढ़ में अब भी चमकीली आंखों वाला एक बूढ़ा किसी चारपाई पर लेटा होगा और इसी तरह पद्य और गद्य पढ़ रहा होगा-

मृत्यु क्या चीज है,

घबड़ाते सूरज से प्राण

धरा से पाया है शरीर

ऋण लिया वायु से है, हमने इन सांसों का

सागर ने दान दिया आंसू का प्रवाह

जो जिसका है उसको उसका धन लौटाकर

मृत्यु के बहाने हम ऋण यही चुकाते हैं

काल नहीं है बीतता. बीत रहे हम लोग, क्यों साहब. इसलिए लिखता हूं,

अब के सावन में शरारत मेरे साथ हुई

मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई

जिंदगी भर औरों से हुई गुफ़्तगू मगर

आज तक हमारी हमसे न मुलाक़ात हुई

कबीर क्या कहता है, घूंघट के पट खोल. इसी को मैं कहता हूं, आवरण उतार तब दिखेगी ज्योति. मेरे लिखे में कहीं गीता है, कहीं उपनिषद.

मेरे नसीब में ऐसा भी वक़्त आना था

जो गिरने वाला था, वो घर मुझे बनाना था

भाषा आपके दरवाज़े आए भावों का स्वागत करने का जरिया है. गीत क्या चीज है, भाषा, भाव और वातावरण का मिश्रण. ब्रज वाले मेरे पास आए तो मैंने लिखा

माखन चोरी कर तूने कम तो कर दिया बोझ ग्वालन का

युद्ध की बात आए तो भाषा बदल जाती है

मैं सोच रहा हूं अगर तीसरा युद्ध छिड़ा

तो नई सुबह की नई फसल का क्या होगा

अभी अलग-अलग जगह के चार दोस्त कवियों की एक साथ एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई. ऐसा क्यों है, कि कोई कहीं पैदा होता है और कहीं मर जाता है

जहां मरण जिसका लिखा वो …… (दो शब्द स्पष्ट नहीं हो पाए)

मृत्यु नहीं जाए कहीं, व्यक्ति वहां खुद आए

मित्रों हर पल को जियो अंतिम ही पल मान

अंतिम पल है कौन साल कौन सका है जान

तन से भारी सांस है, इसे समझ लो ख़ूब

मुर्दा जल में तैरता जिंदा जाता डूब

और इसीलिए मैंने लिखा

कि जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह

हर एक पल को जिया पूरी सदी की तरह

तुम मुझे सुनोगे पर समझ न पाओगे

मेरी आवाज है कान्हा की बंसरी की तरह

कविता अलंकारों का ही खेल है. क्यों साहब.

अगर थामता न पथ में उंगली इस बीमार उमर की

हर पीड़ा वैश्या बन जाती, हर आंसू आवारा होता

और इसी भौरे की गलती क्षमा न यदि ममता कर देती

ईश्वर तक अपराधी होता, पूरा खेल दुबारा होता

एकाध गीत और सुना देता हूं. क्या बज गया. थक गया.

छिप-छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों

कुछ सपनों के मर जाने से, जीवन नहीं मरा करता है

खोता कुछ भी नहीं यहां पर

केवल जिल्द बदलती पोथी

जैसे रात उतार चांदनी

पहने सुबह धूप की धोती

वस्त्र बदलकर आने वालों! चाल बदलकर जाने वालों!

चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है.

अब न गांधी रहे न, विनोबा रहे. कहां गए वे लोग. हम साहब गरीब थे पर बेईमान नहीं थे. आप लोग चिट्ठी में नीचे लिखते हैं न ‘आपका’. वो झूठ है. जानता हूं मैं कि मेरी सांस तक मेरी नहीं है.

यकीन मानिए मैंने शब्द की रोटी खाई है जिंदगी भर. इसलिए मैं ‘आपका’ नहीं ‘सप्रेम’ लिखता हूं. लेकिन अंग्रेजी में ‘योर्स सिंसियरली’ लिखना पड़ता है. कितना बड़ा झूठ है साहब.

हम तो मस्त फकीर, हमारा नहीं ठिकाना रे

जैसा अपना आना रे, वैसा अपना जाना रे

औरों का धन सोना-चांदी, अपना धन तो प्यार रहा

दिल से दिल का जो होता है, वो अपना व्यापार रहा

और आख़िर में-

इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में

तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में.

सभार बीबीसी

Read it also-गैर दलित आलोचकों का असली चेहरा

- दलित-बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए और हमें आर्थिक सहयोग करने के लिये दिए गए लिंक पर क्लिक करेंhttps://yt.orcsnet.com/#dalit-dastak

दलित दस्तक (Dalit Dastak) साल 2012 से लगातार दलित-आदिवासी (Marginalized) समाज की आवाज उठा रहा है। मासिक पत्रिका के तौर पर शुरू हुआ दलित दस्तक आज वेबसाइट, यू-ट्यूब और प्रकाशन संस्थान (दास पब्लिकेशन) के तौर पर काम कर रहा है। इसके संपादक अशोक कुमार (अशोक दास) 2006 से पत्रकारिता में हैं और तमाम मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। Bahujanbooks.com नाम से हमारी वेबसाइट भी है, जहां से बहुजन साहित्य को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। दलित-बहुजन समाज की खबरों के लिए दलित दस्तक को सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो करिए। हम तक खबर पहुंचाने के लिए हमें dalitdastak@gmail.com पर ई-मेल करें या 9013942612 पर व्हाट्सएप करें।