जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.

मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.

लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी.

जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.

मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.

लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी. जब लड़ने को खड़े हुए, तब ही पीएम मोदी का बयान क्यों आया?

जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.

मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.

लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी.

जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.

मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.

लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी. गुजरात दलित मार्च को मिला विदेशों से समर्थन, अमेरिका और कनाडा में भी होगा विरोध प्रदर्शन

कैलिफोर्निया। बाबासाहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे अमेरिका और कनाडा में “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करेंगें और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगें, 12 अगस्त से इसकी शुरूआत कोपले स्क्वेयर और हारवर्ड स्क्वेयर सहित पूरे विश्व में होगी. सभी अम्बेडकराइट लोग 12 अगस्त से 15 अगस्त तक विश्व की अलग-अलग जगह पर प्रदर्शन करेंगें और इसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से पब्लिश करेंगें. मुख्यधारा की मीडिया गटर बन गई जो कि सिर्फ ज्योतिष, बॉलीवुड, क्रिकेट, फर्जी बाबाओं के प्रचार और हिंदूत्वादी सीरियल को प्रोमोट करती है.

भारत में दलितों पर अत्याचार और मुसलमानों पर ज्यादतियां बढ़ रही हैं. ये लोग जानवरों की सुरक्षा के नाम पर स्वयं जानवर बन रहें हैं. इन्होंने देश को हिंदू तालिबान बना दिया है. अम्बेडकरवादी विचारों को मानने वाले लोग “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करने के लिए एक-दूसरे संगठनों से सहमत है. अम्बेडकरवादी भारत के सभी राज्यों और शहरों में 15 अगस्त तक एकजुट होकर दलित मार्च का समर्थन करेंगें. अम्बेडकरवादियों का कहना है कि यह समय करो या मरो का है, अपने बच्चों और पोतों के लिए, भविष्य में हमें बिना जाति के जीना है. अब बर्दाश्त नहीं होगा.

अम्बेडकर एशोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, बोस्टन स्टडी ग्रुप, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया और अन्य प्रगतिशील समूह “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करता है और 13 अगस्त को सेन फ्रांसिस्को के बाजार में भी प्रोटेस्ट करेंगे. ये संगठन विदेशों में रहने के बाद भी भारत से अधिक एक्टिव है और भारतीय प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखता है.

कैलिफोर्निया। बाबासाहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे अमेरिका और कनाडा में “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करेंगें और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगें, 12 अगस्त से इसकी शुरूआत कोपले स्क्वेयर और हारवर्ड स्क्वेयर सहित पूरे विश्व में होगी. सभी अम्बेडकराइट लोग 12 अगस्त से 15 अगस्त तक विश्व की अलग-अलग जगह पर प्रदर्शन करेंगें और इसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से पब्लिश करेंगें. मुख्यधारा की मीडिया गटर बन गई जो कि सिर्फ ज्योतिष, बॉलीवुड, क्रिकेट, फर्जी बाबाओं के प्रचार और हिंदूत्वादी सीरियल को प्रोमोट करती है.

भारत में दलितों पर अत्याचार और मुसलमानों पर ज्यादतियां बढ़ रही हैं. ये लोग जानवरों की सुरक्षा के नाम पर स्वयं जानवर बन रहें हैं. इन्होंने देश को हिंदू तालिबान बना दिया है. अम्बेडकरवादी विचारों को मानने वाले लोग “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करने के लिए एक-दूसरे संगठनों से सहमत है. अम्बेडकरवादी भारत के सभी राज्यों और शहरों में 15 अगस्त तक एकजुट होकर दलित मार्च का समर्थन करेंगें. अम्बेडकरवादियों का कहना है कि यह समय करो या मरो का है, अपने बच्चों और पोतों के लिए, भविष्य में हमें बिना जाति के जीना है. अब बर्दाश्त नहीं होगा.

अम्बेडकर एशोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, बोस्टन स्टडी ग्रुप, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया और अन्य प्रगतिशील समूह “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करता है और 13 अगस्त को सेन फ्रांसिस्को के बाजार में भी प्रोटेस्ट करेंगे. ये संगठन विदेशों में रहने के बाद भी भारत से अधिक एक्टिव है और भारतीय प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखता है. बिहारः 38 सीटों पर होगा सामान्य वर्ग का कब्जा

पटना। जातिगत भेदभाव बिहार के शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ रहा है. कुछ दिन पहले ही पटना में दलित छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था. अब मामला शैक्षणिक संस्था में आरक्षण की नीति में परिवर्तन करने को लेकर उठा है. बिहार के शिक्षामंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी निर्देश कॉलेजों को दिया है. उन्होंने आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों के दाखिला करने के आदेश दे दिए है. इस चौधरी के इस आदेश की छात्रों ने निंदा की हैं.

राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में सभी खाली सीटें भरी जाएंगी. इसके लिए सरकार आरक्षण नियम में बदलाव करेगी. इन कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पांच टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में आरक्षित कोटे की कुछ सीटें खाली रह गई हैं. इन सीटों को भरने के लिए सरकार ने आरक्षण नियमों में संशोधन करते हुए खाली रह गई सीटों पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का एडमिशन लेने पर सहमति दे दी है. सरकार की इस सहमति से दलित वर्ग के छात्र ने इस नीति का विरोध किया है. छात्रों ने मांग की है कि आरक्षित सीटों पर सिर्फ आरक्षण वाले विद्यार्थी ही दाखिला लेंगें.

पटना। जातिगत भेदभाव बिहार के शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ रहा है. कुछ दिन पहले ही पटना में दलित छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था. अब मामला शैक्षणिक संस्था में आरक्षण की नीति में परिवर्तन करने को लेकर उठा है. बिहार के शिक्षामंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी निर्देश कॉलेजों को दिया है. उन्होंने आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों के दाखिला करने के आदेश दे दिए है. इस चौधरी के इस आदेश की छात्रों ने निंदा की हैं.

राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में सभी खाली सीटें भरी जाएंगी. इसके लिए सरकार आरक्षण नियम में बदलाव करेगी. इन कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पांच टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में आरक्षित कोटे की कुछ सीटें खाली रह गई हैं. इन सीटों को भरने के लिए सरकार ने आरक्षण नियमों में संशोधन करते हुए खाली रह गई सीटों पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का एडमिशन लेने पर सहमति दे दी है. सरकार की इस सहमति से दलित वर्ग के छात्र ने इस नीति का विरोध किया है. छात्रों ने मांग की है कि आरक्षित सीटों पर सिर्फ आरक्षण वाले विद्यार्थी ही दाखिला लेंगें. कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले इस ओलंपियन से मिलिए

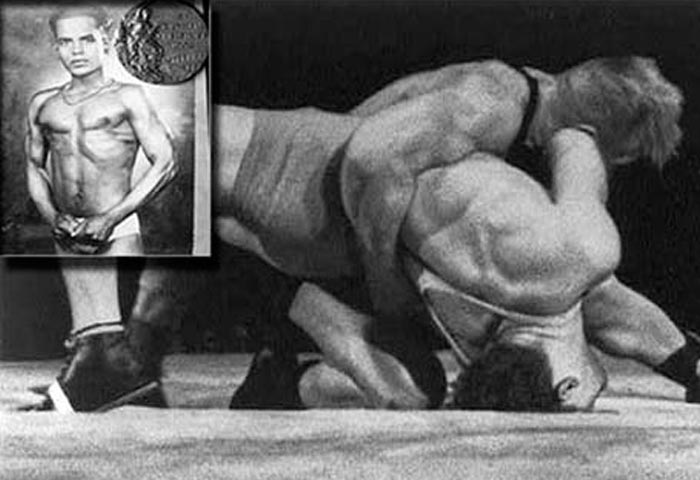

आज ओलंपिक में जब मूलनिवासी समाज की दीपा कर्माकर ने भारत के लिए एक उम्मीद जगा दी है, तो ऐसे में महान ओलंपिक खिलाड़ी ‘खाशाबा दादासाहेब जाधव उर्फ के.डी.जाधव’ का जिक्र करना भी जरूरी है. इस महान ओलंपिनय ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के बैंटमवेट वर्ग कुश्ती में कांस्य जीत कर विश्व फलक पर भारत को इज्जत दिलाई थी. भारत के लिये ओलंपिक की व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में यह पहला पदक था. लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि ओलंपिक जैसे मंच पर भारत की नाक ऊंची करने वाले इस खिलाड़ी को भारत का पद्म सम्मान भी नसीब नहीं हुआ.

महाराष्ट्र में जन्में के. डी. जाधव को हेलसिंकी ओलंपिक के लिए टीम चयन के दौरान साजिश का सामना करना पड़ा था. हालांकि तमाम मशक्कत के बाद आखिरकार अपनी प्रतिभा साबित कर उन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह बना ली थी. तब जाधव के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे. उन्होंने सरकार से सहायता मांगी, लेकिन जाधव की आर्थिक मदद की मांग को तात्कालीन सरकारों ने अनसुना कर दिया था. तब उन्होंने गांव में चंदा मांगकर, अपनी सम्पति और घर गिरवी रखकर ओलंपिक जाने के लिये धन जुटाया था. वापस आने पर के. डी ने कई कुश्ती प्रतियोगिताओं को जीतकर लोगों का पैसा वापस कर एहसान चुकाया था. गरीबी एवं संघर्ष के बावजूद खुद्दारी में जीवन जीते हुये के. डी. जाधव की मौत 1984 में सड़क दुर्घटना में हो गई. महज आश्चर्य ही नहीं बल्कि शर्म की बात है कि ओलंपिक पदक के 50वें साल और उनकी मृत्यु के 15वें साल में 2001 में जाकर उन्हें अर्जुन सम्मान मिल सका. इस बीच एक तथ्य यह भी है कि जाधव अकेले ऐसे ओलंपिक पदक विजेता हैं जिनको कोई पद्म सम्मान नहीं दिया गया.

एक गरीब परिवार औऱ तमाम संघर्ष से निकलकर दुनिया में भारत का नाम रौशन करने वाले एक गैरद्विज खिलाड़ी की उपेक्षा का यह मामला साधारण नहीं है, बल्कि गंभीर पक्षपात एवं सामाजिक पूर्वाग्रह का मामला भी दिखता है. हालांकि एक तथ्य यह भी है कि ओलंपिक में ज्यादातर बार मूलनिवासी (दलित-आदिवासी-पिछड़े) समाज के प्रतिभाओं ने ही देश का मान रखा है. चाहे वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र हों, मुक्केबाज मैरीकॉम हो, निशानेबाज दीपीका कुमारी हो या फिर अब दीपा कर्माकर. ‘ध्यानचंद’ के साथ ‘के.डी. जाधव’ को भारत रत्न से सम्मानित कर भारत के माथे पर लगे इस पक्षपात और पूर्वाग्रह के कलंक को धोने का काम वर्तमान या भविष्य की कोई भारत सरकार कब करती है इसका इंतजार रहेगा. स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही 14 अगस्त को के.डी. जाधव की पुण्यतिथि होती है. इस महान ओलंपियन और देश का मान बढ़ाने वाले प्रेरणा पुरुष को नमन.

(जन्म: 15 जनवरी, 1926- मृत्यु: 14 अगस्त, 1984)

आज ओलंपिक में जब मूलनिवासी समाज की दीपा कर्माकर ने भारत के लिए एक उम्मीद जगा दी है, तो ऐसे में महान ओलंपिक खिलाड़ी ‘खाशाबा दादासाहेब जाधव उर्फ के.डी.जाधव’ का जिक्र करना भी जरूरी है. इस महान ओलंपिनय ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के बैंटमवेट वर्ग कुश्ती में कांस्य जीत कर विश्व फलक पर भारत को इज्जत दिलाई थी. भारत के लिये ओलंपिक की व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में यह पहला पदक था. लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि ओलंपिक जैसे मंच पर भारत की नाक ऊंची करने वाले इस खिलाड़ी को भारत का पद्म सम्मान भी नसीब नहीं हुआ.

महाराष्ट्र में जन्में के. डी. जाधव को हेलसिंकी ओलंपिक के लिए टीम चयन के दौरान साजिश का सामना करना पड़ा था. हालांकि तमाम मशक्कत के बाद आखिरकार अपनी प्रतिभा साबित कर उन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह बना ली थी. तब जाधव के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे. उन्होंने सरकार से सहायता मांगी, लेकिन जाधव की आर्थिक मदद की मांग को तात्कालीन सरकारों ने अनसुना कर दिया था. तब उन्होंने गांव में चंदा मांगकर, अपनी सम्पति और घर गिरवी रखकर ओलंपिक जाने के लिये धन जुटाया था. वापस आने पर के. डी ने कई कुश्ती प्रतियोगिताओं को जीतकर लोगों का पैसा वापस कर एहसान चुकाया था. गरीबी एवं संघर्ष के बावजूद खुद्दारी में जीवन जीते हुये के. डी. जाधव की मौत 1984 में सड़क दुर्घटना में हो गई. महज आश्चर्य ही नहीं बल्कि शर्म की बात है कि ओलंपिक पदक के 50वें साल और उनकी मृत्यु के 15वें साल में 2001 में जाकर उन्हें अर्जुन सम्मान मिल सका. इस बीच एक तथ्य यह भी है कि जाधव अकेले ऐसे ओलंपिक पदक विजेता हैं जिनको कोई पद्म सम्मान नहीं दिया गया.

एक गरीब परिवार औऱ तमाम संघर्ष से निकलकर दुनिया में भारत का नाम रौशन करने वाले एक गैरद्विज खिलाड़ी की उपेक्षा का यह मामला साधारण नहीं है, बल्कि गंभीर पक्षपात एवं सामाजिक पूर्वाग्रह का मामला भी दिखता है. हालांकि एक तथ्य यह भी है कि ओलंपिक में ज्यादातर बार मूलनिवासी (दलित-आदिवासी-पिछड़े) समाज के प्रतिभाओं ने ही देश का मान रखा है. चाहे वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र हों, मुक्केबाज मैरीकॉम हो, निशानेबाज दीपीका कुमारी हो या फिर अब दीपा कर्माकर. ‘ध्यानचंद’ के साथ ‘के.डी. जाधव’ को भारत रत्न से सम्मानित कर भारत के माथे पर लगे इस पक्षपात और पूर्वाग्रह के कलंक को धोने का काम वर्तमान या भविष्य की कोई भारत सरकार कब करती है इसका इंतजार रहेगा. स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही 14 अगस्त को के.डी. जाधव की पुण्यतिथि होती है. इस महान ओलंपियन और देश का मान बढ़ाने वाले प्रेरणा पुरुष को नमन.

(जन्म: 15 जनवरी, 1926- मृत्यु: 14 अगस्त, 1984) बहुजन बाला दीपा कर्माकर से गोल्ड मेडल की उम्मीद

ब्राजील के रियो के मशहूर मरकाना स्टेडियम में ‘सांबा’ नृत्य के साथ खेलों के महाकुम्भ ओलम्पिक की शुरुआत हो चुकी है. इसमें हिस्सा ले रहे 209 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है. अमेरिका की युवा निशानेबाज वर्जिनिया थ्रेसर ने रिओ ओलम्पिक का पहला गोल्ड जीत कर गोल्ड मैडल जीतने की होड़ की शुरुआत कर दी है. ओलम्पिक के शुरुआती दो दिनों के मध्य ही अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने तैराकी की चार गुणा 100 मीटर की फ्रीस्टाइल रिले में नया रिकार्ड कायम करते हुए अपने गोल्ड मेडलों की संख्या 19 पर पहुंचाने के साथ कुल 23 पदक जीत कर खुद को ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया है, जिस पर पहुंचने का सपना देखने का दुस्साहस भविष्य में शायद ही कोई और खिलाड़ी करे. इस बीच नोवाक जोकोविक और महिला टेनिस स्टार वीनस भी अपने एकल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. जहां तक भारत का सवाल है लगता है ओलम्पिक में फिस्सडी साबित होने की परम्परा में बदलाव नहीं होने जा रहा है. टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और रिकार्ड सातवीं बार ओलम्पिक में भाग ले रहे चिरयुवा लिएंडर पेस पहले ही राउंड अपने-अपने डबल्स मुकाबले हार चुके है. पिस्टल किंग जीतू राइ, जिनसे काफी उम्मीदें थी, भी दस मीटर की एयर पिस्टल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. 2004 में दक्षिण कोरिया को 5-2 से हराने के 12 साल बाद रियो ओलम्पिक में आयरलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करने के बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम जिस तरह दूसरे मुकाबले में जर्मनी के खिलाफ खेल समाप्त होने के महज 3 सेकेण्ड पूर्व एक और गोल खाकर हार गयी, उससे नहीं लगता कि 36 साल बाद यह गोल्ड जीत कर भारतीयों को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करेगी. भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों को 2008 के बीजिंग ओलम्पिक गोल्ड विजेता अभिनव बिंद्रा से भी पुरुषों की दस मीटर की एयर राइफल में स्पर्धा से बड़ा धक्का लगा है. लोग उनसे एक और मैडल की उम्मीद लगाये हुए थे, पर वे चौथे स्थान पर रहे. बहरहाल 31वें ओलम्पिक में भारी निराशा के बीच दीपा कर्मकार एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी हैं. उन्होंने जिम्नास्टिक के फाइनल में जगह बनाकर एक इतिहास रचने के साथ ही भारतीयों को निराशा से उबरने का एक बड़ा आधार सुलभ करा दिया है.

जहां तक इतिहास रचने का सवाल है 9 अगस्त,1993 को अगरतला के एक बहुजन परिवार में जन्मीं दीपा ने इसी अप्रैल में 31वें ओलम्पिक खेलों की कलात्मक (आर्टिस्टिक) जिम्नास्टिक्स में जगह बनाकर पहले ही एक बड़ा इतिहास रच दिया है. इतिहास रचने के बाद उम्मीदों का पहाड़ सर लिए दीपा रियो पहुंची थीं. किन्तु इस्पाती टेम्परामेंट से पुष्ट दीपा प्रत्याशा के बोझ को दरकिनार के अपना स्वाभाविक खेल दिखाई और 14 अगस्त को होने वाले फाइनल में जगह बना लीं. अब पूरा देश सांसे रोके 14 अगस्त का इंतजार करने लगा है. उधर दीपा के कोच बीएस नंदी तनाव में घिर गए हैं. वह इसलिए कि अप्रैल में ही दीपा ने रियो में आयोजित टेस्ट इवेंट वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता था इसलिए पूरा देश सोच रहा है कि वह स्वर्ण लेकर ही देश लौटेगी. बहरहाल दीपा पदक जीत कर एक और नया इतिहास बना पाती हैं या नहीं, इसका पता तो 14 अगस्त को ही चल पायेगा. किन्तु यदि वह पदक नहीं भी जीत पातीं हैं तो भी जिस तरह उन्होंने ओलम्पिक में फाइनल तक सफ़र तय किया है, उससे प्रेरणा लेकर चाहें तो देश के खेल अधिकारी भारतीय खेलों की शक्ल बदल सकते हैं.

काबिले गौर है कि किसी जमाने में राष्ट्र के शौर्य का प्रतिबिम्बन युद्ध के मैदान में होता था, पर बदले जमाने में अब यह खेलों के मैदानों में होने लगा है. 21वीं सदी में विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में गण्य होने के पहले चीन ने अपना लोहा खेल के क्षेत्र में ही मनवाया था. लेकिन युद्ध हो या खेल, दोनों में ही जिस्मानी दमखम की जरुरत होती है. विशेषकर खेलों में उचित प्रशिक्षण और सुविधाओं से बढ़कर, सबसे आवश्यक दम-ख़म ही होता है. माइकल फेल्प्स, सर्गई बुबका, कार्ल लुईस, माइकल जॉनसन, मोहम्मद अली, माइक टायसन, मेरियन जोन्स, जैकी जयनार, इयान थोर्पे, सेरेना विलियम्स जैसे सर्वकालीन महान खिलाड़ियों की गगनचुम्बी सफलता के मूल में अन्यान्य सहायक कारणों के साथ, प्रमुख कारण उनका जिस्मानी दम-ख़म ही रहा है. दम-ख़म के अभाव में ही हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक, एशियाड, कॉमन वेल्थ गेम्स इत्यादि में फिसड्डी साबित होते रहे हैं.

जहां तक जिस्मानी दम-ख़म का सवाल है, हमारी भौगोलिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं है. लेकिन इससे उत्पन्न प्रतिकूलता से जूझ कर भी कुछ जातियां अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता का परिचय देती रही हैं. गर्मी-सर्दी-बारिश की उपेक्षा कर ये जातियां अपने जिस्मानी दम-ख़म के बूते अन्न उपजा कर राष्ट्र का पेट भरती रही हैं. जन्मसूत्र से महज कायिक श्रम करने वाली इन्ही परिश्रमी जातियों की संतानों में से खसाबा जाधव, मैरी कॉम, पीटी उषा, ज्योतिर्मय सिकदार, कर्णम मल्लेश्वरी, सुशील कुमार, विजयेन्द्र सिंह, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, बाइचुंग भूटिया इत्यादि ने दम-ख़म वाले खेलों में भारत का मान बढाया है.

हॉकी में भारत जितनी भी सफलता अर्जित किया, प्रधान योगदान उत्पादक जातियों से आये खिलाडियों का रहा है. यहाँ अनुत्पादक जातियों से प्रकाश पादुकोण, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, गगन नारंग, गीत सेठी, विश्वनाथ आनंद, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली इत्यादि ने वैसे ही खेलों में सफलता पायी जिनमें दम-ख़म नहीं, प्रधानतः तकनीकी कौशल व अभ्यास के सहारे चैंपियन हुआ जा सकता है. जहां तक क्रिकेट का सवाल है, इसमें फ़ास्ट बोलिंग ही जिस्मानी दम-ख़म की मांग करती है. किन्तु दम-ख़म के अभाव में अनुत्पादक जातियों से आये भागवत चन्द्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट, दिलीप दोशी, आर अश्विन इत्यादि सिर्फ स्पिन में ही महारत हासिल कर सके,जिसमें दम-ख़म कम कलाइयों की करामात ही प्रमुख होती है. दम-ख़म से जुड़े फ़ास्ट बोलिंग में भारत की स्थिति पूरी तरह शर्मसार होने से जिन्होंने बचाया, वे कपिल देव, जाहिर खान, उमेश यादव, मोहम्मद शमी इत्यादि उत्पादक जातियों की संताने हैं. आज भारत में बल्लेबाजी को विस्फोटक रूप देने का श्रेय जिन कपिल देव, विनोद काम्बली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, शिखर धवन इत्यादि को जाता है, वे श्रमजीवी जातियों की ही संताने हैं. ओलम्पिक के जिमनास्ट जैसे खेल के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर दीपा कर्मकार ने ,यह सत्य नए सिरे से उजागर कर दिया है कि उत्पादक जातियों में जन्मे खिलाड़ी ही दम-ख़म वाले खेलों में सफल हो सकते हैं. दीपा की सफलता का यही सन्देश है कि हमारे खेल चयनकर्ता प्रतिभा तलाश के लिए पॉश कालोनियों का मोह त्याग कर अस्पृश्य, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं जंगल-पहाड़ों में वास कर आदिवासियों के बीच जाएं, यदि चीन की भांति भारत को विश्व महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो वंचित समाजों में जन्मी प्रतिभाओं को इसलिए भी प्रोत्साहित करना जरुरी है क्योंकि दुनिया भर में अश्वेत, महिला इत्यादि जन्मजात वंचितों में खुद को प्रमाणित करने की एक उत्कट चाह पैदा हुई है. वे खुद को प्रमाणित करने की अपनी चाह को पूरा करने के लिए खेलों को माध्यम बना रहे हैं. उनकी इस चाह का अनुमान लगा कर उन्हें दूर-दूर रखने वाले यूरोपीय देश अब अश्वेत खेल-प्रतिभाओं को नागरिकता प्रदान करने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं. इससे जर्मनी तक अछूता नहीं है.

स्मरण रहे एक समय हिटलर ने घोषणा की थी-सिर के ऊपर शासन कर रहे हैं ईश्वर और धरती पर शासन करने की क्षमता संपन्न एकमात्र जाति है जर्मन, विशुद्ध आर्य-रक्त उनके ही शासन काल में 1936 में बर्लिन में अनुष्ठित हुआ था ओलम्पिक. हिटलर का दावा था कि सिर्फ आर्य-रक्त ओलम्पिक में परचम फहराएगा. किन्तु आर्य-रक्त के नील गर्व को ध्वस्त कर उस ओलम्पिक में श्रेष्ठ क्रीड़ाविद जेसी ओवेन्स एवरेस्ट शिखर बन कर उभरे. अमेरिका के तरुण एथलीट, ग्रेनाईट से भी काले जेसी ओवेन्स जब बार-बार विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़े हो कर गोल्ड मैडल ग्रहण कर रहे थे, श्वेतकाय लोग छोटे हो जाते थे. जेसी ओवेन्स ने 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जम्प और फिर रिले रेस:ट्रैक फिल्ड से चार-चार स्वर्ण पदक ले जीते थे. हिटलर उनकी वह सफलता बर्दाश्त न कर सके. ओवेन्स को सम्मान देना तो दूर, अनार्य रक्त के श्रेष्ठत्व से असहिष्णु हिटलर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. ब्रिटेन के लीवर पूल में जो काले कभी भेंड़-बकरियों की तरह बिकने के लिए लाये जाते थे, उन्हीं में से किसी की संतान जेसी ओवेन्स ने नस्ल विशेष की श्रेष्ठता की मिथ्या अवधारणा को ध्वंस करने की जो मुहीम बर्लिन ओलम्पिक से शुरू किया, परवर्तीकाल में खुद को प्रमाणित करने की चाह में उसे मीलों आगे बढ़ा दिया. गैरी सोबर्स, फ्रैंक वारेल, माइकल होल्डिंग, माल्कॉम मार्शल, विवि रिचर्ड्स, आर्थर ऐश, टाइगर वुड, मोहम्मद अली, होलीफील्ड, कार्ल लुईस, मोरिस ग्रीन, मर्लिन ओटो, सेरेना विलियम्स इत्यादि ने. खेलों के जरिये खुद को प्रमाणित करने की वंचित नस्लों की उत्कट चाह का अनुमान लगाकर ही हिटलर के देशवासियों ने रक्त-श्रेष्ठता का भाव विसर्जित कर देशहित में अनार्य रक्त का आयात शुरू किया. आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि खेलों में सबसे अधिक नस्लीय-विविधता हिटलर के ही देश में है. अब हिटलर के देश में कई अश्वेत खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करते देखना, एक आम बात होती जा रही है.

बहरहाल देशहित में ताकतवर अश्वेतों के प्रति श्वेतों, विशेषकर आर्य जर्मनों में आये बदलाव से प्रेरणा लेकर भारत के विविध खेल संघों के प्रमुखों को भी वंचित जातियों के खिलाड़ियों को प्रधानता देने का मन बनाना चाहिए. हालांकि खेल संघों पर हावी प्रभु जातियों के लिए यह काम आसान नहीं है. इसके लिए उन्हें राष्ट्रहित में उस वर्णवादी मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा जिसके वशीभूत होकर इस देश के द्रोणाचार्य, कर्णों को रणांगन से दूर रख एवं एकलव्यों का अंगूठा काट कर, अर्जुनों को चैंपियन बनवाते रहे हैं. अगर 21वीं सदी में भी खेल संघों में छाये द्रोणाचार्यों की मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन नहीं आता है तो भारत क्रिकेट, शतरंज, तास, कैरम बोर्ड, बिलियर्ड इत्यादि खेलों में ही इतराने के लिए अभिशप्त रहेगा और ओलम्पिक मैडल देश के लिए सपना बनते जायेगा.

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. बहुजन डायवर्सिटी मिशन के अध्यक्ष हैं. उनसे संपर्क उनके मोबाइल नंबर 09313186503 पर किया जा सकता है.

ब्राजील के रियो के मशहूर मरकाना स्टेडियम में ‘सांबा’ नृत्य के साथ खेलों के महाकुम्भ ओलम्पिक की शुरुआत हो चुकी है. इसमें हिस्सा ले रहे 209 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है. अमेरिका की युवा निशानेबाज वर्जिनिया थ्रेसर ने रिओ ओलम्पिक का पहला गोल्ड जीत कर गोल्ड मैडल जीतने की होड़ की शुरुआत कर दी है. ओलम्पिक के शुरुआती दो दिनों के मध्य ही अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने तैराकी की चार गुणा 100 मीटर की फ्रीस्टाइल रिले में नया रिकार्ड कायम करते हुए अपने गोल्ड मेडलों की संख्या 19 पर पहुंचाने के साथ कुल 23 पदक जीत कर खुद को ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया है, जिस पर पहुंचने का सपना देखने का दुस्साहस भविष्य में शायद ही कोई और खिलाड़ी करे. इस बीच नोवाक जोकोविक और महिला टेनिस स्टार वीनस भी अपने एकल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. जहां तक भारत का सवाल है लगता है ओलम्पिक में फिस्सडी साबित होने की परम्परा में बदलाव नहीं होने जा रहा है. टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और रिकार्ड सातवीं बार ओलम्पिक में भाग ले रहे चिरयुवा लिएंडर पेस पहले ही राउंड अपने-अपने डबल्स मुकाबले हार चुके है. पिस्टल किंग जीतू राइ, जिनसे काफी उम्मीदें थी, भी दस मीटर की एयर पिस्टल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. 2004 में दक्षिण कोरिया को 5-2 से हराने के 12 साल बाद रियो ओलम्पिक में आयरलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करने के बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम जिस तरह दूसरे मुकाबले में जर्मनी के खिलाफ खेल समाप्त होने के महज 3 सेकेण्ड पूर्व एक और गोल खाकर हार गयी, उससे नहीं लगता कि 36 साल बाद यह गोल्ड जीत कर भारतीयों को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करेगी. भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों को 2008 के बीजिंग ओलम्पिक गोल्ड विजेता अभिनव बिंद्रा से भी पुरुषों की दस मीटर की एयर राइफल में स्पर्धा से बड़ा धक्का लगा है. लोग उनसे एक और मैडल की उम्मीद लगाये हुए थे, पर वे चौथे स्थान पर रहे. बहरहाल 31वें ओलम्पिक में भारी निराशा के बीच दीपा कर्मकार एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी हैं. उन्होंने जिम्नास्टिक के फाइनल में जगह बनाकर एक इतिहास रचने के साथ ही भारतीयों को निराशा से उबरने का एक बड़ा आधार सुलभ करा दिया है.

जहां तक इतिहास रचने का सवाल है 9 अगस्त,1993 को अगरतला के एक बहुजन परिवार में जन्मीं दीपा ने इसी अप्रैल में 31वें ओलम्पिक खेलों की कलात्मक (आर्टिस्टिक) जिम्नास्टिक्स में जगह बनाकर पहले ही एक बड़ा इतिहास रच दिया है. इतिहास रचने के बाद उम्मीदों का पहाड़ सर लिए दीपा रियो पहुंची थीं. किन्तु इस्पाती टेम्परामेंट से पुष्ट दीपा प्रत्याशा के बोझ को दरकिनार के अपना स्वाभाविक खेल दिखाई और 14 अगस्त को होने वाले फाइनल में जगह बना लीं. अब पूरा देश सांसे रोके 14 अगस्त का इंतजार करने लगा है. उधर दीपा के कोच बीएस नंदी तनाव में घिर गए हैं. वह इसलिए कि अप्रैल में ही दीपा ने रियो में आयोजित टेस्ट इवेंट वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता था इसलिए पूरा देश सोच रहा है कि वह स्वर्ण लेकर ही देश लौटेगी. बहरहाल दीपा पदक जीत कर एक और नया इतिहास बना पाती हैं या नहीं, इसका पता तो 14 अगस्त को ही चल पायेगा. किन्तु यदि वह पदक नहीं भी जीत पातीं हैं तो भी जिस तरह उन्होंने ओलम्पिक में फाइनल तक सफ़र तय किया है, उससे प्रेरणा लेकर चाहें तो देश के खेल अधिकारी भारतीय खेलों की शक्ल बदल सकते हैं.

काबिले गौर है कि किसी जमाने में राष्ट्र के शौर्य का प्रतिबिम्बन युद्ध के मैदान में होता था, पर बदले जमाने में अब यह खेलों के मैदानों में होने लगा है. 21वीं सदी में विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में गण्य होने के पहले चीन ने अपना लोहा खेल के क्षेत्र में ही मनवाया था. लेकिन युद्ध हो या खेल, दोनों में ही जिस्मानी दमखम की जरुरत होती है. विशेषकर खेलों में उचित प्रशिक्षण और सुविधाओं से बढ़कर, सबसे आवश्यक दम-ख़म ही होता है. माइकल फेल्प्स, सर्गई बुबका, कार्ल लुईस, माइकल जॉनसन, मोहम्मद अली, माइक टायसन, मेरियन जोन्स, जैकी जयनार, इयान थोर्पे, सेरेना विलियम्स जैसे सर्वकालीन महान खिलाड़ियों की गगनचुम्बी सफलता के मूल में अन्यान्य सहायक कारणों के साथ, प्रमुख कारण उनका जिस्मानी दम-ख़म ही रहा है. दम-ख़म के अभाव में ही हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक, एशियाड, कॉमन वेल्थ गेम्स इत्यादि में फिसड्डी साबित होते रहे हैं.

जहां तक जिस्मानी दम-ख़म का सवाल है, हमारी भौगोलिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं है. लेकिन इससे उत्पन्न प्रतिकूलता से जूझ कर भी कुछ जातियां अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता का परिचय देती रही हैं. गर्मी-सर्दी-बारिश की उपेक्षा कर ये जातियां अपने जिस्मानी दम-ख़म के बूते अन्न उपजा कर राष्ट्र का पेट भरती रही हैं. जन्मसूत्र से महज कायिक श्रम करने वाली इन्ही परिश्रमी जातियों की संतानों में से खसाबा जाधव, मैरी कॉम, पीटी उषा, ज्योतिर्मय सिकदार, कर्णम मल्लेश्वरी, सुशील कुमार, विजयेन्द्र सिंह, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, बाइचुंग भूटिया इत्यादि ने दम-ख़म वाले खेलों में भारत का मान बढाया है.

हॉकी में भारत जितनी भी सफलता अर्जित किया, प्रधान योगदान उत्पादक जातियों से आये खिलाडियों का रहा है. यहाँ अनुत्पादक जातियों से प्रकाश पादुकोण, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, गगन नारंग, गीत सेठी, विश्वनाथ आनंद, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली इत्यादि ने वैसे ही खेलों में सफलता पायी जिनमें दम-ख़म नहीं, प्रधानतः तकनीकी कौशल व अभ्यास के सहारे चैंपियन हुआ जा सकता है. जहां तक क्रिकेट का सवाल है, इसमें फ़ास्ट बोलिंग ही जिस्मानी दम-ख़म की मांग करती है. किन्तु दम-ख़म के अभाव में अनुत्पादक जातियों से आये भागवत चन्द्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट, दिलीप दोशी, आर अश्विन इत्यादि सिर्फ स्पिन में ही महारत हासिल कर सके,जिसमें दम-ख़म कम कलाइयों की करामात ही प्रमुख होती है. दम-ख़म से जुड़े फ़ास्ट बोलिंग में भारत की स्थिति पूरी तरह शर्मसार होने से जिन्होंने बचाया, वे कपिल देव, जाहिर खान, उमेश यादव, मोहम्मद शमी इत्यादि उत्पादक जातियों की संताने हैं. आज भारत में बल्लेबाजी को विस्फोटक रूप देने का श्रेय जिन कपिल देव, विनोद काम्बली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, शिखर धवन इत्यादि को जाता है, वे श्रमजीवी जातियों की ही संताने हैं. ओलम्पिक के जिमनास्ट जैसे खेल के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर दीपा कर्मकार ने ,यह सत्य नए सिरे से उजागर कर दिया है कि उत्पादक जातियों में जन्मे खिलाड़ी ही दम-ख़म वाले खेलों में सफल हो सकते हैं. दीपा की सफलता का यही सन्देश है कि हमारे खेल चयनकर्ता प्रतिभा तलाश के लिए पॉश कालोनियों का मोह त्याग कर अस्पृश्य, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं जंगल-पहाड़ों में वास कर आदिवासियों के बीच जाएं, यदि चीन की भांति भारत को विश्व महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो वंचित समाजों में जन्मी प्रतिभाओं को इसलिए भी प्रोत्साहित करना जरुरी है क्योंकि दुनिया भर में अश्वेत, महिला इत्यादि जन्मजात वंचितों में खुद को प्रमाणित करने की एक उत्कट चाह पैदा हुई है. वे खुद को प्रमाणित करने की अपनी चाह को पूरा करने के लिए खेलों को माध्यम बना रहे हैं. उनकी इस चाह का अनुमान लगा कर उन्हें दूर-दूर रखने वाले यूरोपीय देश अब अश्वेत खेल-प्रतिभाओं को नागरिकता प्रदान करने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं. इससे जर्मनी तक अछूता नहीं है.

स्मरण रहे एक समय हिटलर ने घोषणा की थी-सिर के ऊपर शासन कर रहे हैं ईश्वर और धरती पर शासन करने की क्षमता संपन्न एकमात्र जाति है जर्मन, विशुद्ध आर्य-रक्त उनके ही शासन काल में 1936 में बर्लिन में अनुष्ठित हुआ था ओलम्पिक. हिटलर का दावा था कि सिर्फ आर्य-रक्त ओलम्पिक में परचम फहराएगा. किन्तु आर्य-रक्त के नील गर्व को ध्वस्त कर उस ओलम्पिक में श्रेष्ठ क्रीड़ाविद जेसी ओवेन्स एवरेस्ट शिखर बन कर उभरे. अमेरिका के तरुण एथलीट, ग्रेनाईट से भी काले जेसी ओवेन्स जब बार-बार विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़े हो कर गोल्ड मैडल ग्रहण कर रहे थे, श्वेतकाय लोग छोटे हो जाते थे. जेसी ओवेन्स ने 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जम्प और फिर रिले रेस:ट्रैक फिल्ड से चार-चार स्वर्ण पदक ले जीते थे. हिटलर उनकी वह सफलता बर्दाश्त न कर सके. ओवेन्स को सम्मान देना तो दूर, अनार्य रक्त के श्रेष्ठत्व से असहिष्णु हिटलर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. ब्रिटेन के लीवर पूल में जो काले कभी भेंड़-बकरियों की तरह बिकने के लिए लाये जाते थे, उन्हीं में से किसी की संतान जेसी ओवेन्स ने नस्ल विशेष की श्रेष्ठता की मिथ्या अवधारणा को ध्वंस करने की जो मुहीम बर्लिन ओलम्पिक से शुरू किया, परवर्तीकाल में खुद को प्रमाणित करने की चाह में उसे मीलों आगे बढ़ा दिया. गैरी सोबर्स, फ्रैंक वारेल, माइकल होल्डिंग, माल्कॉम मार्शल, विवि रिचर्ड्स, आर्थर ऐश, टाइगर वुड, मोहम्मद अली, होलीफील्ड, कार्ल लुईस, मोरिस ग्रीन, मर्लिन ओटो, सेरेना विलियम्स इत्यादि ने. खेलों के जरिये खुद को प्रमाणित करने की वंचित नस्लों की उत्कट चाह का अनुमान लगाकर ही हिटलर के देशवासियों ने रक्त-श्रेष्ठता का भाव विसर्जित कर देशहित में अनार्य रक्त का आयात शुरू किया. आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि खेलों में सबसे अधिक नस्लीय-विविधता हिटलर के ही देश में है. अब हिटलर के देश में कई अश्वेत खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करते देखना, एक आम बात होती जा रही है.

बहरहाल देशहित में ताकतवर अश्वेतों के प्रति श्वेतों, विशेषकर आर्य जर्मनों में आये बदलाव से प्रेरणा लेकर भारत के विविध खेल संघों के प्रमुखों को भी वंचित जातियों के खिलाड़ियों को प्रधानता देने का मन बनाना चाहिए. हालांकि खेल संघों पर हावी प्रभु जातियों के लिए यह काम आसान नहीं है. इसके लिए उन्हें राष्ट्रहित में उस वर्णवादी मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा जिसके वशीभूत होकर इस देश के द्रोणाचार्य, कर्णों को रणांगन से दूर रख एवं एकलव्यों का अंगूठा काट कर, अर्जुनों को चैंपियन बनवाते रहे हैं. अगर 21वीं सदी में भी खेल संघों में छाये द्रोणाचार्यों की मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन नहीं आता है तो भारत क्रिकेट, शतरंज, तास, कैरम बोर्ड, बिलियर्ड इत्यादि खेलों में ही इतराने के लिए अभिशप्त रहेगा और ओलम्पिक मैडल देश के लिए सपना बनते जायेगा.

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. बहुजन डायवर्सिटी मिशन के अध्यक्ष हैं. उनसे संपर्क उनके मोबाइल नंबर 09313186503 पर किया जा सकता है. गुजरातः जातिवाद की भेंट चढ़ें 27 दलित परिवार, अपना गांव छोड़कर बने शरणार्थी

गुजरात के एक गांव से दलितों पर हो रहे अत्याचार की खबर आई है. वहां दलितों के 27 परिवारों को उन्हीं के गांव से निकाल दिया गया. ये सभी परिवार अब अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शरणार्थियों की तरह रहने पर मजबूर हैं. यह मामला गुजरात बंसकअनथा जिले का है. ये सभी लोग दो साल पहले तक जिले के घदा नाम के गांव में रहते थे लेकिन अब ये 15 किलोमीटर दूर सोदापुर में रहने को मजबूर हैं. यहां इन लोगों के पास करने को कोई खास काम नहीं है और साथ ही साथ इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है. लोगों के मुताबिक, उनके गांव में छूआछूत इतने बड़े पैमाने पर है कि इसकी वजह से एक शख्स की जान तक ले ली गई थी. यह जिला आलू की खेती के लिए मशहूर है. यहां आलू के अलावा मूंगफली, बाजरा भी उगाया जाता है. ये दलित परिवार भी वहां लगभग 100 बीघे जमीन पर खेती किया करते थे. इन दलित परिवारों ने बताया कि छुआछूत से परेशान होकर उनके परिवार की लड़कियों के साथ-साथ लड़कों ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया. उनके मुताबिक, स्कूल वहां से दूर था और स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव होता था. बच्चे उनसे बोलने को तैयार नहीं होते थे.

ये लोग बताते हैं कि उनके परिवार में से रमेश नाम का एक लड़का था. 22 साल का रमेश पढ़ा-लिखा थ. एक दिन वह घदा के मंदिर में चला गया. इस पर गांव के लोगों को गुस्सा आ गया और उसे ट्रेक्टर से कुचलकर मार दिया गया. इसके बाद गांव वालों ने सरकारी दफ्तरों के बाहर 5 साल तक प्रदर्शन किया. आखिर में दो साल पहले इन सबको सोदापुर में शिफ्ट कर दिया गया. लेकिन इन लोगों के लिए अबतक पक्के घर नहीं बनवाए गए हैं. वहीं घदा गांव के पुराने सरपंच का कहना है कि गांव में छुआछूत नहीं है. वहीं रमेश के मर्डर पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बस एक एक्सिडेंट था.

लेकिन ये सभी दलित परिवार अब वाले सरपंच को बहुत अच्छा मानते हैं. उसका नाम अमरसिंर राजपूत है. वह इनकी काफी मदद भी कर रहा है. उसी के प्रयासों के तहत कुछ परिवार वापस घदा आ भी रहे हैं. बाकी जो परिवार अब सोदापुर में ही रहना चाहते हैं फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है. परिवारों ने बताया कि सरकार ने जमीन देने के बाद प्रत्येक घर के लिए 45 हजार रुपए दिए थे लेकिन उनमें से 10 हजार तो सिर्फ उस जगह का भराव करवाने में ही लग गए.

गुजरात के एक गांव से दलितों पर हो रहे अत्याचार की खबर आई है. वहां दलितों के 27 परिवारों को उन्हीं के गांव से निकाल दिया गया. ये सभी परिवार अब अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शरणार्थियों की तरह रहने पर मजबूर हैं. यह मामला गुजरात बंसकअनथा जिले का है. ये सभी लोग दो साल पहले तक जिले के घदा नाम के गांव में रहते थे लेकिन अब ये 15 किलोमीटर दूर सोदापुर में रहने को मजबूर हैं. यहां इन लोगों के पास करने को कोई खास काम नहीं है और साथ ही साथ इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है. लोगों के मुताबिक, उनके गांव में छूआछूत इतने बड़े पैमाने पर है कि इसकी वजह से एक शख्स की जान तक ले ली गई थी. यह जिला आलू की खेती के लिए मशहूर है. यहां आलू के अलावा मूंगफली, बाजरा भी उगाया जाता है. ये दलित परिवार भी वहां लगभग 100 बीघे जमीन पर खेती किया करते थे. इन दलित परिवारों ने बताया कि छुआछूत से परेशान होकर उनके परिवार की लड़कियों के साथ-साथ लड़कों ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया. उनके मुताबिक, स्कूल वहां से दूर था और स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव होता था. बच्चे उनसे बोलने को तैयार नहीं होते थे.

ये लोग बताते हैं कि उनके परिवार में से रमेश नाम का एक लड़का था. 22 साल का रमेश पढ़ा-लिखा थ. एक दिन वह घदा के मंदिर में चला गया. इस पर गांव के लोगों को गुस्सा आ गया और उसे ट्रेक्टर से कुचलकर मार दिया गया. इसके बाद गांव वालों ने सरकारी दफ्तरों के बाहर 5 साल तक प्रदर्शन किया. आखिर में दो साल पहले इन सबको सोदापुर में शिफ्ट कर दिया गया. लेकिन इन लोगों के लिए अबतक पक्के घर नहीं बनवाए गए हैं. वहीं घदा गांव के पुराने सरपंच का कहना है कि गांव में छुआछूत नहीं है. वहीं रमेश के मर्डर पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बस एक एक्सिडेंट था.

लेकिन ये सभी दलित परिवार अब वाले सरपंच को बहुत अच्छा मानते हैं. उसका नाम अमरसिंर राजपूत है. वह इनकी काफी मदद भी कर रहा है. उसी के प्रयासों के तहत कुछ परिवार वापस घदा आ भी रहे हैं. बाकी जो परिवार अब सोदापुर में ही रहना चाहते हैं फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है. परिवारों ने बताया कि सरकार ने जमीन देने के बाद प्रत्येक घर के लिए 45 हजार रुपए दिए थे लेकिन उनमें से 10 हजार तो सिर्फ उस जगह का भराव करवाने में ही लग गए. स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका

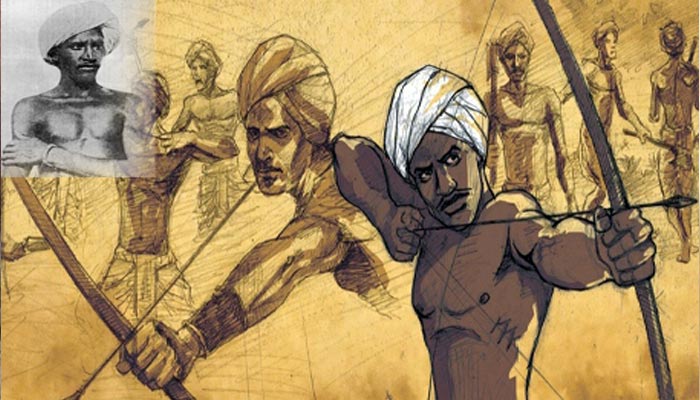

भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आन्दोलन बताया है. हकीकत में सन् 1857 से 100 साल पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू कर दिया था. “क्रान्ति कोष” के लेखक श्री कृष्ण “सरल” ने राष्ट्रीय आन्दोलन का काल सन् 1757 से सन् 1961 तक माना है. सन् 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हराकर भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी थी. सन् 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाकर गोवा का विलय भारत में किया गया था. स्वतंत्रता आन्दोलन का काल खण्ड यही माना जाना चाहिए.

स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है. यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाये गए आन्दोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर ही लड़े गये. पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध नहीं लड़े. इसका प्रमुख कारण है आदिवासी कई उपजातियों और समूहों में बटा हुआ था. आज भी बंटा हुआ है. भारत में 428 जनजातियाँ अधिसूचित हैं जबकि इनकी वास्तविक संख्या 642 है. जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में निवास करते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी जातियां है. ये 19 राज्यों और 6 केन्द्र शासित राज्यों में फैले हुए हैं. गुजरात के डांग जिले से लेकर बंगाल के चौबीस परगना तक देश के 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं. पूर्वोत्तर के सात राज्यों-मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और त्रिपुरा में आदिवासियों का बाहुल्य है. यही कारण है कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती प्रदेश बिहार और झारखण्ड जनजाति आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रहे हैं. आदिवासी पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा झारखण्ड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बसे हुए हैं.

मेघालय में 16 तरह की जनजातियां हैं और वे ईसाई धर्म को मानते हैं. त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं जो ईसाई, बौद्ध और हिन्दू धर्म को मानते हैं. छत्तीसगढ़ के विलासपुर संभाग में जेवरा गोंड के अलावा सरगुजिया, रतनपुरिया, मटकोड़वा, ध्रुव तथा राजगोंड में सगा समाज है. गोंड एक ही समाज होते हुए भी उनमें रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं है. (आदिवासी सत्ता अंक 2, मार्च 2016) इस तरह आदिवासी कई समूहों में बटे हुए हैं. इसलिए अपनी स्वायत्तता की लड़ाई भी अलग-अलग लड़ी. फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को आधार आदिवासियों के इन्हीं आन्दोलनों ने दिया. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन को खड़ा करने में आदिवासी आन्दोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कहा था अंग्रेज भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप कर चले जाएं. महात्मा गांधी राजनैतिक सत्ता का हस्तान्तरण चाहते थे. उनका उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना था. सामाजिक आजादी की लड़ाई बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी। डॉ. अम्बेडकर ने कहा सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है. राजनैतिक सत्ता प्राप्ति से पहले दलितों को सामाजिक समानता और स्वतंत्रता दी जाय. इसीलिए उन्होंने अछूतोद्धार आन्दोलन चलाया. आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता. साहूकार आदिवासियों का जमकर शोषण कर रहे थे. साहूकार से एक बार लिया हुआ कर्ज पीढ़ियों तक चुकता नहीं हो पाता था. अंततः साहूकार जमींदार की मदद से आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे. इसलिए आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी थी. यही कारण है कि आदिवासियों ने हर आन्दोलन में पूर्ण स्वायत्तत्ता की मांग की थी.

महात्मा गांधी ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन किया था. महात्मा गांधी ने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के अन्याय और अत्याचारों की कभी खिलाफत नहीं की. उनके खिलाफ कभी नहीं बोले. वे उनके समर्थक बने रहे. साहूकारों के शोषण के संबंध में भी उनकी यही नीति रही. अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर सीधा शासन नहीं किया. उन्होंने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन चलाया. ब्रिटिश शासकों को कोई कानून भारतीय जनता पर लागू करवाना होता तो इन्हीं के मार्फत लागू करवाते थे. राजस्व वसूली भी राजा-महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही करते थे. इसलिए आदिवासियों की सीधी लड़ाई जमींदारों और सामंतों से होती थी. आदिवासी जब जमींदारों और राजा-महाराजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तब वे अंग्रेजी हुकूमत से मदद मांगते थे. उनकी मदद के लिए अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था. आदिवासी साहूकारों के भी खिलाफ थे. इसलिए साहूकार भी जमींदारों का साथ देते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आन्दोलन में अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा था. आदिवासियों का आन्दोलन ज्यादा व्यापक था.

आदिवासियों को स्वतंत्रता आन्दोलनों की भारी कीमत चुकानी पड़ी. अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी. आधुनिक हथियार-बंदूकें, तोपें, गोला और बारूद था. सामंतों के पास प्रशिक्षित पुलिस फोर्स थी. साहूकारों के पास धन-दौलत की ताकत थी. इनके मुकाबले में आदिवासियों के पास युद्ध के परम्परागत साधन तीन-कमान, भाले, फरसे और गण्डासे थे. आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे. संसाधनों की कमी थी. इसलिए हर आन्दोलन में आदिवासियों को जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी. सन् 1855 में संथाल (झारखण्ड) के आदिवासी वीर योद्धा सिद्दू और कान्हू का विद्रोह हुआ. इसमें 30-35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया. आन्दोलन ने हिंसक रूप ले लिया. अनेक अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मारे गए. अंत में पूरे क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर दिया गया. मार्शल लॉ लागू कर दिया गया. देखते ही गोली मारने के आदेश सेना को दे दिए गए. कत्ले आम हुआ. इसमें 10 हजार आदिवासी मारे गये. रमणिका गुप्ता तथा माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है. इसी तरह सन् 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आन्दोलन में भी 1500 आदिवासी शहीद हुए थे. ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी आन्दोलनों में लाखों आदिवासियों की जानें गई.

भारत में सबसे पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन सन् 1780 में संथाल परगना में प्रारम्भ किया. दो आदिवासी वीरों तिलका और मांझी ने आन्दोलन का नेतृत्व किया. यह आन्दोलन सन् 1790 तक चला. इसे ‘दामिन विद्रोह’ कहते हैं. तिलका और मांझी की गतिविधियों से अंग्रेजी सेना परेशान हो चुकी थी. इन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी गई. तिलका को इसकी भनक लग चुकी थी. यह देखने के लिए कि अंग्रेज सेना कहा तक पहुंची है, तिलका ताड़ के ऊँचे पेड़ पर चढ़ गया. संयोग से अंग्रेजी सेना पास की झाड़ियों में छुपी हुई थी. उसका नेतृत्व मि. क्लीववलैण्ड कर रहे थे. उसने तिलका को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था. वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ के पास पहुंचा. सेना ने भी पेड़ के चारों तरफ घेरा डाल दिया था. क्लीवलैण्ड ने तिलका को ललकारा और पेड़ के नीचे उतर कर आत्म समर्पण के लिए कहा. तिलका ने क्लीवलैण्ड पर एक तीर चलाया जो उसकी छाती में जाकर लगा. क्लीवलैण्ड नीचे गिर पड़ा. छटपटाने लगा. सेना उसे संभालने के लिए भागी. इस बीच तिलका फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और जंगल में गायब हो गया. अंग्रेजी सेना ने तिलका को पकड़ने के लिए छापामार युद्ध का सहारा किया. अंत में अंग्रेज सेना तिलका को गिरफ्तार करने में सफल हो गई. अपनी हानि और बदला लेने के लिए तिलका को अंग्रेजों ने पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी. अपने प्रदेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए तिलका शहीद हो गया. तिलका स्वतंत्रता आन्दोलन का पहला शहीद माना जाना चाहिए. लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति में शहीद हुए मंगल पाण्डे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद घोषित कर दिया. सच्चाई यह है कि मंगल पाण्डे से 70 साल पहले स्वतंत्रता आन्दोलन में तिलका शहीद हुआ था.

भारत का सही इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया. सवर्ण इतिहासकारों ने जो भी लिखा वह पक्षपातपूर्ण और एक तरफा लिखा. विडम्बना है कि दलितों और आदिवासियों को सदैव इतिहास से बाहर रखा गया. उनके बड़े से बड़े त्याग, बलिदान और शौर्य गाथाओं का इतिहास में उल्लेख तक नहीं किया गया. सन् 1780 से सन् 1857 तक आदिवासियों ने अनेकों स्वतंत्रता आन्दोलन किए. सन् 1780 का “दामिन विद्रोह” जो तिलका मांझी ने चलाया, सन् 1855 का “सिहू कान्हू विद्रोह”, सन् 1828 से 1832 तक बुधू भगत द्वारा चलाया गया “लरका आन्दोलन” बहुत प्रसिद्ध आदिवासी आन्दोलन हैं. इतिहास में इन आन्दोलनों का कहीं जिक्र तक नहीं है. इसी तरह आदिवासी क्रान्तिवीरों जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण गंवाएं उनका भी इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में शहीद हुआ. मध्य प्रदेश के नीमाड़ का पहला विद्रोही भील तांतिया उर्फ टंटिया मामा सन् 1888 में शहीद हुआ. इसी तरह आदिवासी युग पुरूष बिरसा मुण्डा सन् 1900 में शहीद हुआ. जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई. सन् 1913 में हुए मानगढ़ आन्दोलन के नायक गोविन्द गुरू का भी इतिहास में कहीं उल्लेख तक नहीं है. इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया अलबता इनके इतिहास को विकृत और विलुप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई. आदिवासी आन्दोलनकारियों की छवि खराब करने के लिए वीर नारायणसिंह, टंटिया मामा और बिरसा मुण्डा को डकैत और लुटेरा बताया, जबकि वे आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं और स्वतंत्रता आन्दोलनों का सफल नेतृत्व किया है. इतिहासकारों ने अपने लेखन धर्म को निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं निभाया.

इतिहास की सच्चाई यह है कि सन् 1780 से 1857 तक 77 वर्षों में आदिवासियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आन्दोलनों में लाखों आदिवासी मारे गये. दूसरी तरफ सन् 1857 से 1947 तक 90 वर्षों में गैर आदिवासियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों में एक हजार लोग भी नहीं मारे गये होंगे. अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में सबसे बड़ा नरसंहार सन् 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड में हुआ था. उसमें 379 लोग शहीद हुए थे. इसके मुकाबले सन् 1855 में हुए सिहू और कान्हू विद्रोह में 10 हजार आदिवासी शहीद हुए थे. आदिवासियों के ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं. यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने इन आन्दोलनों का कहीं उल्लेख तक नहीं किया.

इतिहासकारों ने ऐसा करके भारत के सम्पूर्ण इतिहास को ही संदिग्ध और अविश्वसनीय बना दिया है. निसंदेह स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. आज आवश्यकता सही इतिहास लेखन की है.

भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आन्दोलन बताया है. हकीकत में सन् 1857 से 100 साल पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू कर दिया था. “क्रान्ति कोष” के लेखक श्री कृष्ण “सरल” ने राष्ट्रीय आन्दोलन का काल सन् 1757 से सन् 1961 तक माना है. सन् 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हराकर भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी थी. सन् 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाकर गोवा का विलय भारत में किया गया था. स्वतंत्रता आन्दोलन का काल खण्ड यही माना जाना चाहिए.

स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है. यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाये गए आन्दोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर ही लड़े गये. पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध नहीं लड़े. इसका प्रमुख कारण है आदिवासी कई उपजातियों और समूहों में बटा हुआ था. आज भी बंटा हुआ है. भारत में 428 जनजातियाँ अधिसूचित हैं जबकि इनकी वास्तविक संख्या 642 है. जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में निवास करते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी जातियां है. ये 19 राज्यों और 6 केन्द्र शासित राज्यों में फैले हुए हैं. गुजरात के डांग जिले से लेकर बंगाल के चौबीस परगना तक देश के 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं. पूर्वोत्तर के सात राज्यों-मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और त्रिपुरा में आदिवासियों का बाहुल्य है. यही कारण है कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती प्रदेश बिहार और झारखण्ड जनजाति आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रहे हैं. आदिवासी पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा झारखण्ड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बसे हुए हैं.

मेघालय में 16 तरह की जनजातियां हैं और वे ईसाई धर्म को मानते हैं. त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं जो ईसाई, बौद्ध और हिन्दू धर्म को मानते हैं. छत्तीसगढ़ के विलासपुर संभाग में जेवरा गोंड के अलावा सरगुजिया, रतनपुरिया, मटकोड़वा, ध्रुव तथा राजगोंड में सगा समाज है. गोंड एक ही समाज होते हुए भी उनमें रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं है. (आदिवासी सत्ता अंक 2, मार्च 2016) इस तरह आदिवासी कई समूहों में बटे हुए हैं. इसलिए अपनी स्वायत्तता की लड़ाई भी अलग-अलग लड़ी. फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को आधार आदिवासियों के इन्हीं आन्दोलनों ने दिया. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन को खड़ा करने में आदिवासी आन्दोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कहा था अंग्रेज भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप कर चले जाएं. महात्मा गांधी राजनैतिक सत्ता का हस्तान्तरण चाहते थे. उनका उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना था. सामाजिक आजादी की लड़ाई बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी। डॉ. अम्बेडकर ने कहा सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है. राजनैतिक सत्ता प्राप्ति से पहले दलितों को सामाजिक समानता और स्वतंत्रता दी जाय. इसीलिए उन्होंने अछूतोद्धार आन्दोलन चलाया. आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता. साहूकार आदिवासियों का जमकर शोषण कर रहे थे. साहूकार से एक बार लिया हुआ कर्ज पीढ़ियों तक चुकता नहीं हो पाता था. अंततः साहूकार जमींदार की मदद से आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे. इसलिए आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी थी. यही कारण है कि आदिवासियों ने हर आन्दोलन में पूर्ण स्वायत्तत्ता की मांग की थी.

महात्मा गांधी ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन किया था. महात्मा गांधी ने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के अन्याय और अत्याचारों की कभी खिलाफत नहीं की. उनके खिलाफ कभी नहीं बोले. वे उनके समर्थक बने रहे. साहूकारों के शोषण के संबंध में भी उनकी यही नीति रही. अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर सीधा शासन नहीं किया. उन्होंने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन चलाया. ब्रिटिश शासकों को कोई कानून भारतीय जनता पर लागू करवाना होता तो इन्हीं के मार्फत लागू करवाते थे. राजस्व वसूली भी राजा-महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही करते थे. इसलिए आदिवासियों की सीधी लड़ाई जमींदारों और सामंतों से होती थी. आदिवासी जब जमींदारों और राजा-महाराजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तब वे अंग्रेजी हुकूमत से मदद मांगते थे. उनकी मदद के लिए अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था. आदिवासी साहूकारों के भी खिलाफ थे. इसलिए साहूकार भी जमींदारों का साथ देते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आन्दोलन में अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा था. आदिवासियों का आन्दोलन ज्यादा व्यापक था.

आदिवासियों को स्वतंत्रता आन्दोलनों की भारी कीमत चुकानी पड़ी. अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी. आधुनिक हथियार-बंदूकें, तोपें, गोला और बारूद था. सामंतों के पास प्रशिक्षित पुलिस फोर्स थी. साहूकारों के पास धन-दौलत की ताकत थी. इनके मुकाबले में आदिवासियों के पास युद्ध के परम्परागत साधन तीन-कमान, भाले, फरसे और गण्डासे थे. आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे. संसाधनों की कमी थी. इसलिए हर आन्दोलन में आदिवासियों को जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी. सन् 1855 में संथाल (झारखण्ड) के आदिवासी वीर योद्धा सिद्दू और कान्हू का विद्रोह हुआ. इसमें 30-35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया. आन्दोलन ने हिंसक रूप ले लिया. अनेक अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मारे गए. अंत में पूरे क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर दिया गया. मार्शल लॉ लागू कर दिया गया. देखते ही गोली मारने के आदेश सेना को दे दिए गए. कत्ले आम हुआ. इसमें 10 हजार आदिवासी मारे गये. रमणिका गुप्ता तथा माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है. इसी तरह सन् 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आन्दोलन में भी 1500 आदिवासी शहीद हुए थे. ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी आन्दोलनों में लाखों आदिवासियों की जानें गई.

भारत में सबसे पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन सन् 1780 में संथाल परगना में प्रारम्भ किया. दो आदिवासी वीरों तिलका और मांझी ने आन्दोलन का नेतृत्व किया. यह आन्दोलन सन् 1790 तक चला. इसे ‘दामिन विद्रोह’ कहते हैं. तिलका और मांझी की गतिविधियों से अंग्रेजी सेना परेशान हो चुकी थी. इन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी गई. तिलका को इसकी भनक लग चुकी थी. यह देखने के लिए कि अंग्रेज सेना कहा तक पहुंची है, तिलका ताड़ के ऊँचे पेड़ पर चढ़ गया. संयोग से अंग्रेजी सेना पास की झाड़ियों में छुपी हुई थी. उसका नेतृत्व मि. क्लीववलैण्ड कर रहे थे. उसने तिलका को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था. वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ के पास पहुंचा. सेना ने भी पेड़ के चारों तरफ घेरा डाल दिया था. क्लीवलैण्ड ने तिलका को ललकारा और पेड़ के नीचे उतर कर आत्म समर्पण के लिए कहा. तिलका ने क्लीवलैण्ड पर एक तीर चलाया जो उसकी छाती में जाकर लगा. क्लीवलैण्ड नीचे गिर पड़ा. छटपटाने लगा. सेना उसे संभालने के लिए भागी. इस बीच तिलका फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और जंगल में गायब हो गया. अंग्रेजी सेना ने तिलका को पकड़ने के लिए छापामार युद्ध का सहारा किया. अंत में अंग्रेज सेना तिलका को गिरफ्तार करने में सफल हो गई. अपनी हानि और बदला लेने के लिए तिलका को अंग्रेजों ने पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी. अपने प्रदेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए तिलका शहीद हो गया. तिलका स्वतंत्रता आन्दोलन का पहला शहीद माना जाना चाहिए. लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति में शहीद हुए मंगल पाण्डे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद घोषित कर दिया. सच्चाई यह है कि मंगल पाण्डे से 70 साल पहले स्वतंत्रता आन्दोलन में तिलका शहीद हुआ था.

भारत का सही इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया. सवर्ण इतिहासकारों ने जो भी लिखा वह पक्षपातपूर्ण और एक तरफा लिखा. विडम्बना है कि दलितों और आदिवासियों को सदैव इतिहास से बाहर रखा गया. उनके बड़े से बड़े त्याग, बलिदान और शौर्य गाथाओं का इतिहास में उल्लेख तक नहीं किया गया. सन् 1780 से सन् 1857 तक आदिवासियों ने अनेकों स्वतंत्रता आन्दोलन किए. सन् 1780 का “दामिन विद्रोह” जो तिलका मांझी ने चलाया, सन् 1855 का “सिहू कान्हू विद्रोह”, सन् 1828 से 1832 तक बुधू भगत द्वारा चलाया गया “लरका आन्दोलन” बहुत प्रसिद्ध आदिवासी आन्दोलन हैं. इतिहास में इन आन्दोलनों का कहीं जिक्र तक नहीं है. इसी तरह आदिवासी क्रान्तिवीरों जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण गंवाएं उनका भी इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में शहीद हुआ. मध्य प्रदेश के नीमाड़ का पहला विद्रोही भील तांतिया उर्फ टंटिया मामा सन् 1888 में शहीद हुआ. इसी तरह आदिवासी युग पुरूष बिरसा मुण्डा सन् 1900 में शहीद हुआ. जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई. सन् 1913 में हुए मानगढ़ आन्दोलन के नायक गोविन्द गुरू का भी इतिहास में कहीं उल्लेख तक नहीं है. इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया अलबता इनके इतिहास को विकृत और विलुप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई. आदिवासी आन्दोलनकारियों की छवि खराब करने के लिए वीर नारायणसिंह, टंटिया मामा और बिरसा मुण्डा को डकैत और लुटेरा बताया, जबकि वे आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं और स्वतंत्रता आन्दोलनों का सफल नेतृत्व किया है. इतिहासकारों ने अपने लेखन धर्म को निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं निभाया.

इतिहास की सच्चाई यह है कि सन् 1780 से 1857 तक 77 वर्षों में आदिवासियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आन्दोलनों में लाखों आदिवासी मारे गये. दूसरी तरफ सन् 1857 से 1947 तक 90 वर्षों में गैर आदिवासियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों में एक हजार लोग भी नहीं मारे गये होंगे. अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में सबसे बड़ा नरसंहार सन् 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड में हुआ था. उसमें 379 लोग शहीद हुए थे. इसके मुकाबले सन् 1855 में हुए सिहू और कान्हू विद्रोह में 10 हजार आदिवासी शहीद हुए थे. आदिवासियों के ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं. यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने इन आन्दोलनों का कहीं उल्लेख तक नहीं किया.

इतिहासकारों ने ऐसा करके भारत के सम्पूर्ण इतिहास को ही संदिग्ध और अविश्वसनीय बना दिया है. निसंदेह स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. आज आवश्यकता सही इतिहास लेखन की है. दलित आंदोलन से बैकफुट पर भाजपा

हाल ही में सहज रूप से शुरू हुए दलित आंदोलनों की लहर में एक खास भाजपा-विरोधी रंग है. चाहे वह रोहिथ वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर देश भर के छात्रों का विरोध हो या फिर गुजरात में सबकी आंखों के सामने चार दलित नौजवानों को सरेआम पीटे जाने की शर्मनाक घटना पर राज्य में चल रहा विरोध हो, या फिर मुंबई में ऐतिहासिक आंबेडकर भवन को गिराए जाने पर 19 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन हो, या राजस्थान में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के कथित बलात्कार और हत्या पर उभरा गुस्सा हो या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए भाजपा के उपाध्यक्ष द्वारा की “वेश्या वाली टिप्पणी” पर राज्य में होने वाला भारी विरोध हो, भाजपा के खिलाफ दलितों के गुस्से को साफ-साफ महसूस किया जा सकता है. भाजपा के दलित हनुमान चाहे इस आग को जितना भी बुझाने की कोशिश करें, यह नामुमकिन है कि अगले साल राज्यों में होने वाले चुनावों तक यह बुझ पाएगी. इससे भी बढ़ कर, इन प्रदर्शनों में उठ खड़े होने का एक जज्बा भी है, एक ऐसा जज्बा जिसमें इसका अहसास भरा हुआ है कि उनके साथ धोखा हुआ है. अगर यह बात सही है तो फिर यह संघ परिवार के हिंदू राष्ट्र की परियोजना की जड़ों में मट्ठा डाल सकती है.

रोहिथ की बार-बार हत्या

रोहिथ की संस्थागत हत्या के बारे में अब सब इतना जानते हैं कि उस पर यहां अलग से चर्चा करना जरूरी नहीं है. लेकिन जिस तरीके से उसको दबाने की कोशिश हो रही है वो हत्या से कम आपराधिक नहीं है. गाचीबावड़ी पुलिस ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के विवादास्पद वाइस चांसलर अप्पा राव पोडिले, भाजपा सांसद और मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और एचसीयू में एबीवीपी के अध्यक्ष एन. सुशील कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है. लेकिन पुलिस ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की. रोहिथ की मौत ने छात्रों में आंदोलन की चिन्गारी सुलगा दी थी, जिन्होंने देश भर में ज्वाइंट एक्शन कमेटियां गठित की थीं. इसने अप्पा राव को कैंपस से भाग जाने पर मजबूर किया था.

लेकिन 22 मार्च को, मामला थोड़ा ठंडा पड़ता दिखने पर वो एकाएक वापस लौटे. स्वाभाविक रूप से आंदोलनकारी छात्रों ने वाइस-चांसलर के आवास के बाहर, जहां वे एक मीटिंग कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. उन्हें पुलिस की एक बड़ी सी टुकड़ी ने घेर रखा था. जब आंदोलनकारी छात्रों ने एबीवीपी के सदस्यों को इमारत के भीतर देखा तो उन्हें बड़ा धक्का लगा. उन्होंने भीतर जाना चाहा. दरवाजे पर होने वाली इस धक्का-मुक्की की ओट में पुलिस ने गंभीर लाठी चार्ज किया. पुलिस से बातें करने गए दो फैकल्टी सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया. उन्होंने छात्रों को कई किलोमीटर तक झाड़ियों में खदेड़ते हुए पीटा. उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ भी की.

सभी 27 छात्र और दो फैकल्टी सदस्य प्रो. के.वाई. रत्नम और तथागत सेनगुप्ता को दो पुलिस वैनों में भर दिया गया और फिर हैदराबाद की सड़कों पर घंटों तक चक्कर लगाती उन वैनों में उन पर बेरहम हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ. देर शाम तक उनके ठिकाने की कोई खबर नहीं थी. आखिर वे सात दिनों तक कैद रहने के बाद जमानत पर ही बाहर आ सके. रोहिथ को इंसाफ देने का तो सवाल ही नहीं था, जो लोग इसकी मांग कर रहे थे उन्हें ही सजाएं दी जा रही थीं.

मानो इतना ही काफी न हो, गिरफ्तार किए गए प्रोफेसरों को बाद में निलंबित कर दिया गया. जब विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर उन्होंने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करते हुए इसका विरोध किया तो जनता और अनेक प्रगतिशील संगठनों की ओर से समर्थन की बाढ़ आ गई. नतीजों से डरे हुए अप्पा राव के होश ठिकाने आए और उन्होंने निलंबन के आदेश वापस लिए.

विवादास्पद मंत्री और सबसे अहम मानव संसाधन मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिहाज से सबसे नाकाबिल स्मृति ईरानी ने अपने और अपने चापलूसों की करतूतों को जायज ठहराने के लिए संसद में झूठ का पुलिंदा पेश करने में अपना सारा का सारा नाटकीय कौशल लगा दिया. जो कुछ हुआ था, उस पर पछताने के बजाए उन्होंने रोहिथ के इंसाफ का आंदोलन करने वालों पर आक्रामक हमला किया. रोहिथ की जाति पर सवाल उठा कर इस मामले को भटकाने की घिनौनी कौशिशें की गईं मानो उनका दलितपन उन्हें हाथोहाथ इंसाफ दिला देगा और उनका दलित न होना अपराधियों के अपराध को हल्का कर देगा.

तेलंगाना राज्य की पूरी ताकत-जिसके लिए करीब 600 लोगों ने अपनी जान दे दी थी और उनमें से अनेक दलित थे-मातम में डूबी हुई मां पर टूट पड़ी कि वो अपनी जाति साबित करें. रोहिथ के पास दलित होने का जाति प्रमाणपत्र होने के बावजूद, एक दलित की जिंदगी जीने और मरने के बावजूद, तेलंगाना प्रशासन ने यह अफवाह फैलाई कि वो दलित नहीं, एक वड्डेरा थे. यह साबित करने के लिए परिवार को जगह-जगह दौड़ाया गया कि रोहिथ असल में एक दलित थे. उन्हें अपने बेटे को खो देने के दर्द को परे कर देना पड़ा. किस्मत से सरकार की सारी तरकीबें नाकाम रहीं और रोहिथ का दलित होना साबित हुआ.

जैसी कि उम्मीद थी, अपराधियों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा. वे सभी ताकत के अपने पदों पर जमे हुए हैं, जबकि इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों को आखिरी हदों तक धकेला जा रहा है. अप्पा राव ने उस दलित वीथि को हटा दिया है, जो रोहिथ और उनके चार निष्कासित साथियों की आखिरी शरण स्थली थी, जिसे उन्होंने शॉपकॉम पर खड़ा किया था. यह जगह मौजूदा आंदोलन का एक प्रतीकात्मक केंद्र थी. वहां लगाई गई आंबेडकर की प्रतिमा भी चुरा ली गई और रोहिथ के अस्थायी स्मारक पर लगाए गए रोहिथ के पोर्ट्रेट को बिगाड़ दिया गया.

गुजरात में गुंडागर्दी

11 जुलाई को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में उना तालुका के मोटा समाधियाला गांव में एक दलित परिवार, जाति द्वारा नियत अपने पेशे के मुताबिक एक मरी हुई गाय का चमड़ा उतार रहा था, कि गौ रक्षा समिति का भेष धरे शिव सेना का एक समूह उनके पास पहुंचा. उन्होंने गाय की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को पीटा और फिर चार नौजवानों को उठा लिया. उन्होंने उनकी कमर में जंजीर बांध कर उन्हें एक एसयूवी से बांध दिया और फिर उन्हें घसीटते हुए उना कस्बे तब ले आए, जहां एक पुलिस थाने के करीब उनको कई घंटों तक सबकी नजरों के सामने पीटा गया.

हमलावरों को इस बात को लेकर यकीन था कि उन्हें इस पर कभी भी किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी इस खौफनाक हरकत का वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक भी किया. लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया. इससे भड़क उठे दलित खुद ब खुद सड़कों पर उतर पड़े. हालांकि गुजरात कभी भी दलितों की स्थिति के लिहाज से आदर्श राज्य नहीं रहा था, लेकिन यह दलितों पर ऐसे दिन-दहाड़े अत्याचार का कभी गवाह नहीं रहा था.

राज्य भर में दलितों के भारी विरोध प्रदर्शनों की एक स्वाभाविक लहर दौड़ गई. करीब 30 दलितों ने अपने समुदाय के साथ होने वाली नाइंसाफियों को उजागर करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की. लेकिन सबसे समझदारी भरी कार्रवाई मवेशियों की लाशों को अनेक जगहों पर कलेक्टर कार्यालयों के सामने डाल देना था. दलितों ने एकजुटता जाहिर करने की एक गैरमामूली कदम उठाते हुए लाशें उठाने और उनका चमड़ा उतारने का अपना परंपरागत काम रोक दिया और इस तरह इनसे होने वाली आमदनी की भी कुर्बानी दी.

28 जुलाई के द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में हर जगह सड़ती हुई लाशें एक महामारी का खतरा बन गई हैं. पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में करीब एक करोड़ गायें और भैंसें हैं जिनके मरने की दर 10 फीसदी है. इसका मतलब ये है कि हर रोज राज्य भर में 2,740 मवेशी मरते हैं. किसी जगह पर ऐसी ही पड़ी एक लाश की बदबू जनता की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और ऐसे में ऊपर दी गई तादाद तो एक तबाही ही ला सकती है.

गौरक्षा संस्थाओं को होश आ गया है और वे यह कबूल करने को मजबूर हुई हैं कि वो इस समस्या के बारे में नहीं जानती थीं और अब वे लाशों का निबटारा करने के तरीके खोजेंगी. अगर देश भर के नहीं तो पूरे राज्य में मैला ढोने के काम में लगे दलितों (सरकारों द्वारा कसम खा कर उनके वजूद को नकारने के बावजूद उनकी तादाद हजारों में है) और इसी तरह पूरे राज्य के सफाई कर्मियों को भी इस विरोध का हिस्सा बन जाना चाहिए.

आम्बेडकर की विरासत चकनाचूर

25 जून की रात में आम्बेडकरियों का भेस धरे सैकड़ों गुंडे दो बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने मुंबई में दादर में स्थित ऐतिहासिक आम्बेडकर भवन और आम्बेडकर प्रेस को गिरा दिया. ऐसा उन्होंने रत्नाकर गायकवाड़ के कहने पर किया, जो एक रिटायर्ड नौकरशाह हैं और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति करवाने में कामयाब रहे हैं. प्रेस का एक ऐतिहासिक मूल्य था, क्योंकि उसका संबंध बाबासाहेब आम्बेडकर से था. उनके अहम अखबारों में से दो जनता और प्रबुद्ध भारत यहीं से छपते और प्रकाशित होते थे और यह 1940 के दशक में आम्बेडकरी आंदोलन का एक केंद्र भी था. उनके निधन के बाद भी यह एक केंद्र बना रहा; भूमि संघर्ष पर आंदोलन, ‘रिडल्स’ विवाद पर आंदोलन और नामांतर संघर्षों की योजना यहीं बनी और उन अमल हुआ.

दूसरी इमारत आम्बेडकर भवन एक एकमंजिला, अंग्रेजी के “यू” अक्षर के उल्टे शक्ल की थी जिसे 1990 के दशक में बनाया गया था. इन दोनों इमारतों को गिराने के लिए जिस बहाने की ओट ली गई, कि वे ढांचागत रूप से खतरनाक थे, वे जाहिर तौर पर गायकवाड़ द्वारा “गढ़े” गए थे. इस दुस्साहस भरी कार्रवाई से और इससे भी ज्यादा जिस शर्मनाक और उद्दंड तरीके से उसको जायज ठहराया जा रहा था, उससे लोग भौंचक रह गए. जैसा कि इसके पहले और इसके बाद होने वाली घटनाओं ने उजागर किया, गायकवाड़ राज्य में भाजपा के दिग्गजों के हाथों का मोहरा भर थे.

ट्रस्ट की विवादास्पद स्थिति से वाकिफ मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 17 मंजिला आम्बेडकर भवन के लिए चोरी-छिपे भूमिपूजन किया (और मजे की बात है कि यह पूजा कहीं और की गई) और इसके लिए 60 करोड़ के अनुदान का ऐलान भी किया. 25 जून को जो कुछ हुआ था, वह खुल्लम-खुल्ला एक आपराधिक करतूत थी, जिसको मजबूरन गायकवाड़ को कबूल करना पड़ा. उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से बचने के लिए उनकी संवैधानिक हैसियत का एक झूठा बहाने को सामने कर दिया गया.

गायकवाड़ और भाजपा सरकार के अपराधों से नाराजगी के साथ 19 जुलाई को मुंबई में एक भारी मोर्चा निकाला गया. घटनाओं के इस पूरे सिलसिले ने दलितों के भीतर वर्गीय बंटवारे को सबसे बदसूरत तरीके से उजागर किया. जहां उच्च मध्य वर्ग के दलितों ने गायकवाड़ का समर्थन किया, जिसमें प्रवासी दलित (डायस्पोरा) तबका और दलित नौकरशाहों से मिले हराम के पैसों पर आरामतलबी की जिंदगी जीते बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं. दूसरी तरफ दलितों की व्यापक बहुसंख्या ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और आम्बेडकर परिवार का समर्थन किया जो गायकवाड़ के खिलाफ खड़े थे. बाबासाहेब आम्बेडकर के तीनों पोते आमतौर पर स्वतंत्र रहे हैं और कांग्रेस या भाजपा के साथ सहयोग करने से इन्कार किया है. राजनीतिक रूप से उनका नजरिया अवाम के हक में रहा है और उन्होंने जनसंघर्षों का समर्थन किया है. चाहे जितना भी कमजोर हो, आज वे अकेले आम्बेडकरी प्रतिष्ठान है जो पूरी मजबूती से हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ हैं.

इसलिए भाजपा के लिए उनकी छवि को बदनाम करना जरूरी है. इस काम को पूरा करने के लिए मध्यवर्ग के दलितों के एक हिस्से को चुपचाप उकसाया जा रहा है. धीरे-धीरे उन्होंने यह प्रचार खड़ा किया है कि बाबासाहेब आम्बेडकर के वारिस आम्बेडकरी नहीं बल्कि माओवाद के समर्थक हैं. कम से कम एक दलित अखबार महानायक पिछले पांच बरसों से इस झूठ को पूरे उन्माद के साथ फैलाता आ रहा है. इमारतों को तोड़े जाने के इस पूरे नाटक के जरिए भाजपा का इरादा इसी मकसद को हासिल करने का था. गायकवाड़ ने तीनों पोतों और उनके पिता यशवंतराव आम्बेडकर को गैर कानूनी कब्जा करने वाले नालायक और गुंडा बताया.

आम्बेडकर भवन को गिराना और आम्बेडकर के परिवार की छवि को मिट्टी में मिलाना, गायकवाड़ के ये वो दो जुड़वां काम थे जिनके लिए उन्हें देश भर में भड़कते जनता के गुस्से की अनदेखी करते हुए भाजपा सरकार से समर्थन मिल रहा है. इस खुलेआम आपराधिक मामले में पुलिस और राज्य मशीनरी जिस तरह पेश आती रही है और आ रही है उसी से सरकार का तौर-तरीका साफ हो जाता है.

दलित “हनुमानों” की बेशर्मी

भाजपा अपने तीनों दलित रामों को अपना ‘हनुमान’ बना देने में कामयाब रही है. उन्होंने कुछ तथाकथित दलित बुद्धिजीवियों को भी लालच देते हुए अपनी हां में हां मिलाने के लिए अपनी तरफ खींचा है. गुजरात में दलित नौजवानों को पीटे जाने पर देश भर में भड़क उठे गुस्से के ताप में भी, एक दलित “हनुमान” ऐसा था जो बेशर्मी से यह कहता फिर रहा था कि दलितों पर अत्याचारों से गुजरात का नाम नहीं जोड़ा जाए. जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय अपराध शोध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अपराध के आंकड़ों को गलत और संदर्भ से हटा कर पेश किया, उसी से उनकी गुलामी और बौद्धिक बेईमानी जाहिर होती है. एक तरफ जब गैर-दलित पैनलिस्ट गुजरात में भड़के गुस्से को जायज ठहरा रहे थे, यह पिट्ठू बड़े भद्दे तरीके से यह बहस कर रहा था कि जातीय अत्याचारों के मामले में गुजरात अनेक राज्यों से बेहतर है.

तथ्य ये है कि दलितों पर अत्याचारों की घटनाओं के मामले में गुजरात के सिर पर, ऊपर के पांच राज्यों में लगातार बने रहने का एक खास ताज रखा हुआ है. 2013 में जब आने वाले आम चुनावों और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपोशी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का “वाइब्रेट गुजरात” का जाप चरम पर पहुंचा, अनुसूचित जातियों (एससी) की प्रति लाख आबादी पर अत्याचारों की तादाद उसके पहले वाले साल के 25.23 से बढ़ कर 29.21 हो गई. इसके नतीजे में राज्य देश का चौथा सबसे बदतर राज्य बन गया.

पहले गलत तरीका अपनाते हुए एनसीआरबी अत्याचारों की गिनती प्रति लाख आबादी पर करता आ रहा था; सिर्फ 2012 से यह प्रति लाख एससी आबादी के संदर्भ में घटनाओं को जुटा रहा है. इसलिए एनसीआरबी तालिकाओं में दी गई एससी के खिलाफ अपराध की घटनाओं की दरों को सही आंकड़ों में बदलने की जरूरत होगी, लेकिन उनसे भी राज्यों के बीच में गुजरात की तुलनात्मक स्थिति के बदलने की संभावना कम ही है.

हत्या और बलात्कार जैसे बड़े अत्याचारों के मामले में भी गुजरात बदतरीन राज्यों में से है. तालिका एक भारत के बड़े राज्यों में 2012 और 2013 के लिए इन अत्याचारों की दरें मुहैया कराती है, ताकि दिखाया जा सके कि कैसे दलितों के खिलाफ अपराधों के लिए गुजरात का नाम ऊपर के राज्यों में आता है.

हाल ही में सहज रूप से शुरू हुए दलित आंदोलनों की लहर में एक खास भाजपा-विरोधी रंग है. चाहे वह रोहिथ वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर देश भर के छात्रों का विरोध हो या फिर गुजरात में सबकी आंखों के सामने चार दलित नौजवानों को सरेआम पीटे जाने की शर्मनाक घटना पर राज्य में चल रहा विरोध हो, या फिर मुंबई में ऐतिहासिक आंबेडकर भवन को गिराए जाने पर 19 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन हो, या राजस्थान में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के कथित बलात्कार और हत्या पर उभरा गुस्सा हो या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए भाजपा के उपाध्यक्ष द्वारा की “वेश्या वाली टिप्पणी” पर राज्य में होने वाला भारी विरोध हो, भाजपा के खिलाफ दलितों के गुस्से को साफ-साफ महसूस किया जा सकता है. भाजपा के दलित हनुमान चाहे इस आग को जितना भी बुझाने की कोशिश करें, यह नामुमकिन है कि अगले साल राज्यों में होने वाले चुनावों तक यह बुझ पाएगी. इससे भी बढ़ कर, इन प्रदर्शनों में उठ खड़े होने का एक जज्बा भी है, एक ऐसा जज्बा जिसमें इसका अहसास भरा हुआ है कि उनके साथ धोखा हुआ है. अगर यह बात सही है तो फिर यह संघ परिवार के हिंदू राष्ट्र की परियोजना की जड़ों में मट्ठा डाल सकती है.

रोहिथ की बार-बार हत्या

रोहिथ की संस्थागत हत्या के बारे में अब सब इतना जानते हैं कि उस पर यहां अलग से चर्चा करना जरूरी नहीं है. लेकिन जिस तरीके से उसको दबाने की कोशिश हो रही है वो हत्या से कम आपराधिक नहीं है. गाचीबावड़ी पुलिस ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के विवादास्पद वाइस चांसलर अप्पा राव पोडिले, भाजपा सांसद और मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और एचसीयू में एबीवीपी के अध्यक्ष एन. सुशील कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है. लेकिन पुलिस ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की. रोहिथ की मौत ने छात्रों में आंदोलन की चिन्गारी सुलगा दी थी, जिन्होंने देश भर में ज्वाइंट एक्शन कमेटियां गठित की थीं. इसने अप्पा राव को कैंपस से भाग जाने पर मजबूर किया था.

लेकिन 22 मार्च को, मामला थोड़ा ठंडा पड़ता दिखने पर वो एकाएक वापस लौटे. स्वाभाविक रूप से आंदोलनकारी छात्रों ने वाइस-चांसलर के आवास के बाहर, जहां वे एक मीटिंग कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. उन्हें पुलिस की एक बड़ी सी टुकड़ी ने घेर रखा था. जब आंदोलनकारी छात्रों ने एबीवीपी के सदस्यों को इमारत के भीतर देखा तो उन्हें बड़ा धक्का लगा. उन्होंने भीतर जाना चाहा. दरवाजे पर होने वाली इस धक्का-मुक्की की ओट में पुलिस ने गंभीर लाठी चार्ज किया. पुलिस से बातें करने गए दो फैकल्टी सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया. उन्होंने छात्रों को कई किलोमीटर तक झाड़ियों में खदेड़ते हुए पीटा. उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ भी की.

सभी 27 छात्र और दो फैकल्टी सदस्य प्रो. के.वाई. रत्नम और तथागत सेनगुप्ता को दो पुलिस वैनों में भर दिया गया और फिर हैदराबाद की सड़कों पर घंटों तक चक्कर लगाती उन वैनों में उन पर बेरहम हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ. देर शाम तक उनके ठिकाने की कोई खबर नहीं थी. आखिर वे सात दिनों तक कैद रहने के बाद जमानत पर ही बाहर आ सके. रोहिथ को इंसाफ देने का तो सवाल ही नहीं था, जो लोग इसकी मांग कर रहे थे उन्हें ही सजाएं दी जा रही थीं.

मानो इतना ही काफी न हो, गिरफ्तार किए गए प्रोफेसरों को बाद में निलंबित कर दिया गया. जब विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर उन्होंने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करते हुए इसका विरोध किया तो जनता और अनेक प्रगतिशील संगठनों की ओर से समर्थन की बाढ़ आ गई. नतीजों से डरे हुए अप्पा राव के होश ठिकाने आए और उन्होंने निलंबन के आदेश वापस लिए.

विवादास्पद मंत्री और सबसे अहम मानव संसाधन मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिहाज से सबसे नाकाबिल स्मृति ईरानी ने अपने और अपने चापलूसों की करतूतों को जायज ठहराने के लिए संसद में झूठ का पुलिंदा पेश करने में अपना सारा का सारा नाटकीय कौशल लगा दिया. जो कुछ हुआ था, उस पर पछताने के बजाए उन्होंने रोहिथ के इंसाफ का आंदोलन करने वालों पर आक्रामक हमला किया. रोहिथ की जाति पर सवाल उठा कर इस मामले को भटकाने की घिनौनी कौशिशें की गईं मानो उनका दलितपन उन्हें हाथोहाथ इंसाफ दिला देगा और उनका दलित न होना अपराधियों के अपराध को हल्का कर देगा.

तेलंगाना राज्य की पूरी ताकत-जिसके लिए करीब 600 लोगों ने अपनी जान दे दी थी और उनमें से अनेक दलित थे-मातम में डूबी हुई मां पर टूट पड़ी कि वो अपनी जाति साबित करें. रोहिथ के पास दलित होने का जाति प्रमाणपत्र होने के बावजूद, एक दलित की जिंदगी जीने और मरने के बावजूद, तेलंगाना प्रशासन ने यह अफवाह फैलाई कि वो दलित नहीं, एक वड्डेरा थे. यह साबित करने के लिए परिवार को जगह-जगह दौड़ाया गया कि रोहिथ असल में एक दलित थे. उन्हें अपने बेटे को खो देने के दर्द को परे कर देना पड़ा. किस्मत से सरकार की सारी तरकीबें नाकाम रहीं और रोहिथ का दलित होना साबित हुआ.

जैसी कि उम्मीद थी, अपराधियों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा. वे सभी ताकत के अपने पदों पर जमे हुए हैं, जबकि इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों को आखिरी हदों तक धकेला जा रहा है. अप्पा राव ने उस दलित वीथि को हटा दिया है, जो रोहिथ और उनके चार निष्कासित साथियों की आखिरी शरण स्थली थी, जिसे उन्होंने शॉपकॉम पर खड़ा किया था. यह जगह मौजूदा आंदोलन का एक प्रतीकात्मक केंद्र थी. वहां लगाई गई आंबेडकर की प्रतिमा भी चुरा ली गई और रोहिथ के अस्थायी स्मारक पर लगाए गए रोहिथ के पोर्ट्रेट को बिगाड़ दिया गया.

गुजरात में गुंडागर्दी

11 जुलाई को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में उना तालुका के मोटा समाधियाला गांव में एक दलित परिवार, जाति द्वारा नियत अपने पेशे के मुताबिक एक मरी हुई गाय का चमड़ा उतार रहा था, कि गौ रक्षा समिति का भेष धरे शिव सेना का एक समूह उनके पास पहुंचा. उन्होंने गाय की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को पीटा और फिर चार नौजवानों को उठा लिया. उन्होंने उनकी कमर में जंजीर बांध कर उन्हें एक एसयूवी से बांध दिया और फिर उन्हें घसीटते हुए उना कस्बे तब ले आए, जहां एक पुलिस थाने के करीब उनको कई घंटों तक सबकी नजरों के सामने पीटा गया.

हमलावरों को इस बात को लेकर यकीन था कि उन्हें इस पर कभी भी किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी इस खौफनाक हरकत का वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक भी किया. लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया. इससे भड़क उठे दलित खुद ब खुद सड़कों पर उतर पड़े. हालांकि गुजरात कभी भी दलितों की स्थिति के लिहाज से आदर्श राज्य नहीं रहा था, लेकिन यह दलितों पर ऐसे दिन-दहाड़े अत्याचार का कभी गवाह नहीं रहा था.

राज्य भर में दलितों के भारी विरोध प्रदर्शनों की एक स्वाभाविक लहर दौड़ गई. करीब 30 दलितों ने अपने समुदाय के साथ होने वाली नाइंसाफियों को उजागर करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की. लेकिन सबसे समझदारी भरी कार्रवाई मवेशियों की लाशों को अनेक जगहों पर कलेक्टर कार्यालयों के सामने डाल देना था. दलितों ने एकजुटता जाहिर करने की एक गैरमामूली कदम उठाते हुए लाशें उठाने और उनका चमड़ा उतारने का अपना परंपरागत काम रोक दिया और इस तरह इनसे होने वाली आमदनी की भी कुर्बानी दी.

28 जुलाई के द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में हर जगह सड़ती हुई लाशें एक महामारी का खतरा बन गई हैं. पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में करीब एक करोड़ गायें और भैंसें हैं जिनके मरने की दर 10 फीसदी है. इसका मतलब ये है कि हर रोज राज्य भर में 2,740 मवेशी मरते हैं. किसी जगह पर ऐसी ही पड़ी एक लाश की बदबू जनता की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और ऐसे में ऊपर दी गई तादाद तो एक तबाही ही ला सकती है.

गौरक्षा संस्थाओं को होश आ गया है और वे यह कबूल करने को मजबूर हुई हैं कि वो इस समस्या के बारे में नहीं जानती थीं और अब वे लाशों का निबटारा करने के तरीके खोजेंगी. अगर देश भर के नहीं तो पूरे राज्य में मैला ढोने के काम में लगे दलितों (सरकारों द्वारा कसम खा कर उनके वजूद को नकारने के बावजूद उनकी तादाद हजारों में है) और इसी तरह पूरे राज्य के सफाई कर्मियों को भी इस विरोध का हिस्सा बन जाना चाहिए.

आम्बेडकर की विरासत चकनाचूर

25 जून की रात में आम्बेडकरियों का भेस धरे सैकड़ों गुंडे दो बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने मुंबई में दादर में स्थित ऐतिहासिक आम्बेडकर भवन और आम्बेडकर प्रेस को गिरा दिया. ऐसा उन्होंने रत्नाकर गायकवाड़ के कहने पर किया, जो एक रिटायर्ड नौकरशाह हैं और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति करवाने में कामयाब रहे हैं. प्रेस का एक ऐतिहासिक मूल्य था, क्योंकि उसका संबंध बाबासाहेब आम्बेडकर से था. उनके अहम अखबारों में से दो जनता और प्रबुद्ध भारत यहीं से छपते और प्रकाशित होते थे और यह 1940 के दशक में आम्बेडकरी आंदोलन का एक केंद्र भी था. उनके निधन के बाद भी यह एक केंद्र बना रहा; भूमि संघर्ष पर आंदोलन, ‘रिडल्स’ विवाद पर आंदोलन और नामांतर संघर्षों की योजना यहीं बनी और उन अमल हुआ.

दूसरी इमारत आम्बेडकर भवन एक एकमंजिला, अंग्रेजी के “यू” अक्षर के उल्टे शक्ल की थी जिसे 1990 के दशक में बनाया गया था. इन दोनों इमारतों को गिराने के लिए जिस बहाने की ओट ली गई, कि वे ढांचागत रूप से खतरनाक थे, वे जाहिर तौर पर गायकवाड़ द्वारा “गढ़े” गए थे. इस दुस्साहस भरी कार्रवाई से और इससे भी ज्यादा जिस शर्मनाक और उद्दंड तरीके से उसको जायज ठहराया जा रहा था, उससे लोग भौंचक रह गए. जैसा कि इसके पहले और इसके बाद होने वाली घटनाओं ने उजागर किया, गायकवाड़ राज्य में भाजपा के दिग्गजों के हाथों का मोहरा भर थे.

ट्रस्ट की विवादास्पद स्थिति से वाकिफ मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 17 मंजिला आम्बेडकर भवन के लिए चोरी-छिपे भूमिपूजन किया (और मजे की बात है कि यह पूजा कहीं और की गई) और इसके लिए 60 करोड़ के अनुदान का ऐलान भी किया. 25 जून को जो कुछ हुआ था, वह खुल्लम-खुल्ला एक आपराधिक करतूत थी, जिसको मजबूरन गायकवाड़ को कबूल करना पड़ा. उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से बचने के लिए उनकी संवैधानिक हैसियत का एक झूठा बहाने को सामने कर दिया गया.

गायकवाड़ और भाजपा सरकार के अपराधों से नाराजगी के साथ 19 जुलाई को मुंबई में एक भारी मोर्चा निकाला गया. घटनाओं के इस पूरे सिलसिले ने दलितों के भीतर वर्गीय बंटवारे को सबसे बदसूरत तरीके से उजागर किया. जहां उच्च मध्य वर्ग के दलितों ने गायकवाड़ का समर्थन किया, जिसमें प्रवासी दलित (डायस्पोरा) तबका और दलित नौकरशाहों से मिले हराम के पैसों पर आरामतलबी की जिंदगी जीते बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं. दूसरी तरफ दलितों की व्यापक बहुसंख्या ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और आम्बेडकर परिवार का समर्थन किया जो गायकवाड़ के खिलाफ खड़े थे. बाबासाहेब आम्बेडकर के तीनों पोते आमतौर पर स्वतंत्र रहे हैं और कांग्रेस या भाजपा के साथ सहयोग करने से इन्कार किया है. राजनीतिक रूप से उनका नजरिया अवाम के हक में रहा है और उन्होंने जनसंघर्षों का समर्थन किया है. चाहे जितना भी कमजोर हो, आज वे अकेले आम्बेडकरी प्रतिष्ठान है जो पूरी मजबूती से हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ हैं.

इसलिए भाजपा के लिए उनकी छवि को बदनाम करना जरूरी है. इस काम को पूरा करने के लिए मध्यवर्ग के दलितों के एक हिस्से को चुपचाप उकसाया जा रहा है. धीरे-धीरे उन्होंने यह प्रचार खड़ा किया है कि बाबासाहेब आम्बेडकर के वारिस आम्बेडकरी नहीं बल्कि माओवाद के समर्थक हैं. कम से कम एक दलित अखबार महानायक पिछले पांच बरसों से इस झूठ को पूरे उन्माद के साथ फैलाता आ रहा है. इमारतों को तोड़े जाने के इस पूरे नाटक के जरिए भाजपा का इरादा इसी मकसद को हासिल करने का था. गायकवाड़ ने तीनों पोतों और उनके पिता यशवंतराव आम्बेडकर को गैर कानूनी कब्जा करने वाले नालायक और गुंडा बताया.

आम्बेडकर भवन को गिराना और आम्बेडकर के परिवार की छवि को मिट्टी में मिलाना, गायकवाड़ के ये वो दो जुड़वां काम थे जिनके लिए उन्हें देश भर में भड़कते जनता के गुस्से की अनदेखी करते हुए भाजपा सरकार से समर्थन मिल रहा है. इस खुलेआम आपराधिक मामले में पुलिस और राज्य मशीनरी जिस तरह पेश आती रही है और आ रही है उसी से सरकार का तौर-तरीका साफ हो जाता है.

दलित “हनुमानों” की बेशर्मी

भाजपा अपने तीनों दलित रामों को अपना ‘हनुमान’ बना देने में कामयाब रही है. उन्होंने कुछ तथाकथित दलित बुद्धिजीवियों को भी लालच देते हुए अपनी हां में हां मिलाने के लिए अपनी तरफ खींचा है. गुजरात में दलित नौजवानों को पीटे जाने पर देश भर में भड़क उठे गुस्से के ताप में भी, एक दलित “हनुमान” ऐसा था जो बेशर्मी से यह कहता फिर रहा था कि दलितों पर अत्याचारों से गुजरात का नाम नहीं जोड़ा जाए. जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय अपराध शोध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अपराध के आंकड़ों को गलत और संदर्भ से हटा कर पेश किया, उसी से उनकी गुलामी और बौद्धिक बेईमानी जाहिर होती है. एक तरफ जब गैर-दलित पैनलिस्ट गुजरात में भड़के गुस्से को जायज ठहरा रहे थे, यह पिट्ठू बड़े भद्दे तरीके से यह बहस कर रहा था कि जातीय अत्याचारों के मामले में गुजरात अनेक राज्यों से बेहतर है.

तथ्य ये है कि दलितों पर अत्याचारों की घटनाओं के मामले में गुजरात के सिर पर, ऊपर के पांच राज्यों में लगातार बने रहने का एक खास ताज रखा हुआ है. 2013 में जब आने वाले आम चुनावों और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपोशी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का “वाइब्रेट गुजरात” का जाप चरम पर पहुंचा, अनुसूचित जातियों (एससी) की प्रति लाख आबादी पर अत्याचारों की तादाद उसके पहले वाले साल के 25.23 से बढ़ कर 29.21 हो गई. इसके नतीजे में राज्य देश का चौथा सबसे बदतर राज्य बन गया.

पहले गलत तरीका अपनाते हुए एनसीआरबी अत्याचारों की गिनती प्रति लाख आबादी पर करता आ रहा था; सिर्फ 2012 से यह प्रति लाख एससी आबादी के संदर्भ में घटनाओं को जुटा रहा है. इसलिए एनसीआरबी तालिकाओं में दी गई एससी के खिलाफ अपराध की घटनाओं की दरों को सही आंकड़ों में बदलने की जरूरत होगी, लेकिन उनसे भी राज्यों के बीच में गुजरात की तुलनात्मक स्थिति के बदलने की संभावना कम ही है.

हत्या और बलात्कार जैसे बड़े अत्याचारों के मामले में भी गुजरात बदतरीन राज्यों में से है. तालिका एक भारत के बड़े राज्यों में 2012 और 2013 के लिए इन अत्याचारों की दरें मुहैया कराती है, ताकि दिखाया जा सके कि कैसे दलितों के खिलाफ अपराधों के लिए गुजरात का नाम ऊपर के राज्यों में आता है.

मौर्या जी, आप चले तो गए, करेंगे क्या?

मौर्या जी, सबसे पहले तो यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका अभिवादन ‘जय भीम’ से करूं या फिर ‘कुछ और’ कहूं. खैर पाला आपने बदला है, हमारी विचारधारा आज भी वहीं है सो आपको जय भीम. कुछ महीने पहले ही आपसे रायबरेली में मुलाकात हुई थी. आप और मैं दोनों उस कार्यक्रम के अतिथि थे. आपने शानदार बोला था. यहां तक कि बाकी सभी ने आपको सुनने के लिए अपना भाषण संक्षिप्त ही रखा था. आप खूब गरजे थे. फिर से वही गोबर और गणेश की बात सुना डाली थी, जिसको लेकर आप विवादों में भी रहे थे और जिस कारण बहुजन समाज आपका मान-सम्मान करता रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने खूब ताली पीटी थी. बस यह जानकर थोड़ा झटका लगा है कि आप जैसा विचारधारा में जिंदा रहने वाला आदमी एक ऐसी पार्टी में क्यों चला गया, जिससे अम्बेडकरवाद का सबसे ज्यादा संघर्ष है.