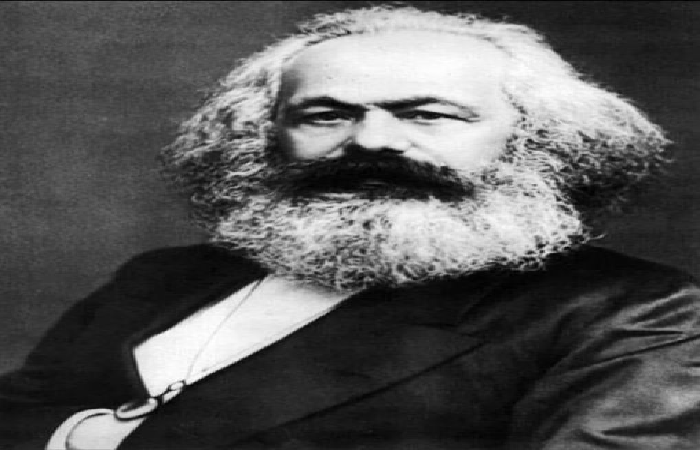

जिस एक व्यक्तित्व ने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया, उस व्यक्तित्व का नाम कार्ल हेनरिख मार्क्स है। वे पहले दार्शनिक थे, जिन्होंने यह व्याख्यायित किया कि मानव इतिहास की गति एवं उसकी विकास यात्रा की बुनियाद में क्या है? क्यों पूरी दुनिया में कमोबेश आदिम साम्यवाद के बाद दास प्रथा, सामंतवाद और उसके गर्भ से पूंजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि पूंजीवाद के गर्भ से जो नया समाज जन्म लेगा, उसमें शोषण-उत्पीड़न एवं अन्याय के सभी रूपों का खात्मा हो जाएगा और एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज का जन्म होगा, जिसमें अभाव, दरिद्रता, शोषण-उत्पीड़न, अन्याय का नामोनिशान नहीं होगा। सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान गरिमा एवं आत्मसम्मान के साथ जीने का हक होगा। कोई किसी का शोषण-उत्पीड़न करने की स्थिति में नहीं होगा। सबके लिए समान रूप से स्वतंत्रता एवं समता उपलब्ध होगी। मनुष्य-मनुष्य के बीच एक मात्र प्रेम एवं बंधुता का रिश्ता होगा। हर मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर प्राप्त होगा और हर मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए पूरी परिस्थिति मौजूद होगी। मनुष्य-मनुष्य के बीच रिश्ते का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लेन-देन नहीं, बल्कि प्रेम होगा। कोई भी रिश्ता बाध्यता या मजबूरी पर आधारित नहीं होगा। इस समाज में हर उस परिस्थिति का अंत कर दिया जाएगा, जो मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थों में सिमटे रहने वाला क्षुद्र इंसान बना देती हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हितों को वरीयता प्राप्त होगी। पूरा मानव समाज पूर्ण रूप से इतना विकसित मनुष्य बन जाएगा कि न तो राज्य की जरूरत होगी और न दंड की। ऐसा समाज किसी क्षेत्र (देश की सीमा) में सिमटा नहीं होगा। पूरी दुनिया एक होगी।

जिस एक व्यक्तित्व ने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया, उस व्यक्तित्व का नाम कार्ल हेनरिख मार्क्स है। वे पहले दार्शनिक थे, जिन्होंने यह व्याख्यायित किया कि मानव इतिहास की गति एवं उसकी विकास यात्रा की बुनियाद में क्या है? क्यों पूरी दुनिया में कमोबेश आदिम साम्यवाद के बाद दास प्रथा, सामंतवाद और उसके गर्भ से पूंजीवाद का जन्म हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि पूंजीवाद के गर्भ से जो नया समाज जन्म लेगा, उसमें शोषण-उत्पीड़न एवं अन्याय के सभी रूपों का खात्मा हो जाएगा और एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज का जन्म होगा, जिसमें अभाव, दरिद्रता, शोषण-उत्पीड़न, अन्याय का नामोनिशान नहीं होगा। सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान गरिमा एवं आत्मसम्मान के साथ जीने का हक होगा। कोई किसी का शोषण-उत्पीड़न करने की स्थिति में नहीं होगा। सबके लिए समान रूप से स्वतंत्रता एवं समता उपलब्ध होगी। मनुष्य-मनुष्य के बीच एक मात्र प्रेम एवं बंधुता का रिश्ता होगा। हर मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर प्राप्त होगा और हर मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए पूरी परिस्थिति मौजूद होगी। मनुष्य-मनुष्य के बीच रिश्ते का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लेन-देन नहीं, बल्कि प्रेम होगा। कोई भी रिश्ता बाध्यता या मजबूरी पर आधारित नहीं होगा। इस समाज में हर उस परिस्थिति का अंत कर दिया जाएगा, जो मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थों में सिमटे रहने वाला क्षुद्र इंसान बना देती हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हितों को वरीयता प्राप्त होगी। पूरा मानव समाज पूर्ण रूप से इतना विकसित मनुष्य बन जाएगा कि न तो राज्य की जरूरत होगी और न दंड की। ऐसा समाज किसी क्षेत्र (देश की सीमा) में सिमटा नहीं होगा। पूरी दुनिया एक होगी।सारे संसाधनों पर पूरी मनुष्य जाति का मालिकाना होगा और उनका इस्तेमाल सबके लिए किया जाएगा। सारे संसाधन, तकनीक, वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं कौशल का इस्तेमाल किसी वर्ग, समुदाय या व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए किया जाएगा। देशों की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए सेना एवं हथियारों की भी कोई जरूरत नहीं होगी। मनुष्य अपने विकास के उस पायदान पर होगा, जहां उसे दंडित करने के लिए किसी पुलिस या जेलखाने की जरूरत नहीं होगी।

सारे संसाधनों एवं ज्ञान-विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के भौतिक एवं आत्मिक उन्नति के लिए किया जाएगा। मनुष्य प्रकृति से उतना ही लेगा, जितना उसको जरूरत होगी। इस तरह समाज के इस मंजिल को उन्होंने साम्यवाद का नाम दिया था।

लेकिन मार्क्स कोई खयाली सपने देखने वाले भाववादी दार्शनिक या संत नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक भौतिकवादी क्रांतिकारी दार्शनिक थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि कौन सा वर्ग ऐसे समाज को किसी हालात में बनने नहीं देगा और कौन सा वर्ग ऐसे समाज के निर्माण की अगुवाई करेगा और साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए मनुष्य जाति को किन संघर्षों एवं चरणों से गुजरना पड़ेगा। पहली बार इसकी विस्तृत रूपरेखा उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र ( 1848) में प्रस्तुत किया।

कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया कि अब तक का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है और इस वर्ग संघर्ष में एक संपत्तिशाली वर्ग ने दूसरे संपत्तिशाली वर्ग को हटाकर उसका स्थान लिया। दास प्रथा में दास मालिकों को हटाकर उनका स्थान सामंती भूस्वामियों-राजा एवं महाराजों ने लिया। सामंती भूस्वामियों एवं राजा-महाराजाओं को हटाकर उनका स्थान पूंजीपतियों ने लिया। लेकिन सत्ता पर कब्जा करने वाले हर संपत्तिशाली वर्ग ने इसका इस्तेमाल मेहनतकश लोगों के शोषण-उत्पीड़न के लिए किया। लेकिन पूंजीपतियों द्वारा स्थापित पूंजीवाद ने एक ऐसे वर्ग को पैदा कर दिया है, जो वर्ग समाज में अब तक चली आ रही निजी संपत्ति की व्यवस्था को खत्म कर देगा, उसके साथ ही शोषण-उत्पीड़न एवं अन्याय के सभी रूपों का भी खात्मा हो जाएगा। निजी संपत्ति की व्यवस्था का खात्मा कर शोषण-उत्पीड़न के सभी रूपों का खात्मा करने वाले इस मेहनतकश वर्ग को मार्क्स ने सर्वहारा नाम दिया। यह नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि यह मेहनतकश वर्ग हर तरह की संपत्ति खो चुका था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक चीज है, वह है उसका श्रम। उसी को बेंच कर ही वह जिंदा रह सकता है और उसके पास जीवित रहने का और कोई उपाय नहीं है। मार्क्स ने बताया कि इस श्रम को खरीद कर पूंजीपति वर्ग मुनाफा कमाता है और अपना श्रम बेचने वाले मजदूर को सिर्फ वह इतना ही देता है, जिससे कि वह जिंदा रह सके और भविष्य में श्रम करने वाले मजदूर (बेट-बेटियों के रूप में) पैदा कर सकें।

मार्क्स इस मेहनतकश सर्वहारा वर्ग को मजबूर या असहाय शक्ति के रूप में नहीं देखते थे, वे इस वर्ग को इतिहास के ऐसे निर्माता के रूप में देखते थे, जिसकी मुक्ति की अनिवार्य शर्त है कि वह निजी संपत्ति की व्यवस्था का अंत करे और स्वयं को मुक्त करने के संघर्ष की प्रक्रिया में पूरी मनुष्य जाति को मुक्त करे और एक राज्य विहीन समाज का निर्माण करे, जिसमें अभाव, शोषण-उत्पीड़न एवं अन्याय का कोई नामोनिशान न हो। हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार ले।

लेकिन वैज्ञानिक ऐतिहासिक भौतिकवादी मार्क्स को इस तथ्य का गहरा अहसास था कि संपत्तिशाली वर्ग अपने-आप उस संपत्ति पर अपना एकाधिकार नहीं छोड़ेगा, जिस संपत्ति का इस्तेमाल वह मेहनतकशों के श्रम का शोषण करके मुनाफा कमाने के लिए करता है। ऐसे समय सर्वहारा वर्ग को संपत्तिशाली वर्ग से उनकी वह संपत्ति छीननी होगी, जिसका इस्तेमाल वे दूसरों के श्रम का शोषण करने के लिए करते हैं। जब सर्वहारा वर्ग ऐसी संपत्ति छीनने या उस पर कब्जा करने जाएगा, तो तटस्थ होने का दिखावा करने वाला राज्य अपनी पूरी मशीनरी के साथ संपत्तिशालियों की संपत्ति की रक्षा करने आएगा, जिसका सामना सर्वहारा वर्ग को करना होगा। यानी सर्वहारा वर्ग को उस सत्ता ( राज्य) पर भी कब्जा करना पड़ेगा, जो संपत्तिशाली शोषक वर्गों की रक्षा करता है, सत्ता पर कब्जे की इस कार्यवाही को मार्क्स ने सर्वहारा क्रांति का नाम दिया। यह स्वत: स्फूर्त कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इसका नेतृत्व सर्वहारा वर्ग की पार्टी करेगी।

मार्क्स के जीते-जी 1871 में फ्रांस ( पेरिस) के मजदूरों ने संपत्तिशाली वर्गों को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वे उसे बनाए नहीं रख सके। इसे हम पेरिस कम्यून के रूप में जानते हैं। इसका सार संकलन करते हुए मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सर्वहारा वर्ग यदि सत्ता कब्जा कर लेता है, तो पुराना संपत्तिशाली वर्ग-पूंजीपति वर्ग उसकी सत्ता को उलटने की हर कोशिश करेगा। इसके लिए ही मार्क्स ने पूंजीवाद एवं साम्यवाद के बीच की एक संक्रमणकालीन मंजिल समाजवाद की बात की थी। इस संक्रमणकालीन समाजवादी दौर में सर्वहारा वर्ग सत्ता पर कब्जा कायम रखेगा और राज्य भी बना रहेगा। यह राज्य पूंजीपतियों या अन्य संपत्तिशाली वर्गों का शोषण-उत्पीड़क राज्य नहीं होगा, बल्कि बहुसंख्यक मेहनतकशों का राज्य होगा। इसे मार्क्स ने सर्वहारा राज्य या समाजवाद नाम दिया, जो 90 प्रतिशत मेहनतकश लोगों के लिए पूरी तरह लोकतंत्र होगा, लेकिन 10 प्रतिशत पुराने परजीवी संपत्तिशाली वर्ग के लिए तानाशाही होगी, क्योंकि मेहनतकशों के राज्य को उलटने की उसकी कोशिश के लिए इन 10 प्रतिशत संपत्तिशाली वर्गों पर थोड़े दिनों के लिए यह तानाशाही जरूरी होगी।

लेकिन सर्वहारा वर्ग की यह कोशिश होगी कि वह जल्द से जल्द संक्रमणकालीन समाजवादी समाज को खत्म कर साम्यवादी समाज की स्थापना करे। मार्क्स केवल दार्शनिक व्याख्याकार नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि अब तक के दार्शनिकों ने समाज की व्याख्या की है, जरूरत है, समाज को बदलने की। मार्क्स ने स्वयं के जीवन को सर्वहारा क्रांति के लिए समर्पित कर दिया, जिसका लक्ष्य निजी संपत्ति की व्यवस्था का विनाश कर मानव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना था। उन्होंने खुद को सर्वहारा वर्ग के साथ एकाकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि इतिहास का यह पहला वर्ग है, जो मानव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

आजीवन मार्क्स जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एवं इंग्लैंड की क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहें। उनकी क्रांतिकारी सोच एवं गतिविधियों के चलते उनका देश निकाला होता रहा है, जर्मनी से निकाले गए, तो फ्रांस गए, फ्रांस से निकाले गए तो बेल्जियम, बेल्जियम से पुन: फ्रांस, फ्रांस से पुन: जर्मनी और फिर जर्मनी से इंग्लैंड। अंतिम समय उन्होंने इंग्लैंड में बिताया, वहीं उनकी समाधि बनी।

मार्क्स ने अपनी प्रतिभा, मेधा, ज्ञान, संपत्ति और शरीर सब कुछ क्रांति के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने भयानक गरीबी एवं अभावों की जिंदगी जी और अपनी पैतृक संपत्ति क्रांतिकारी संघर्षों के लिए सौंप दिया। असमय इलाज के बिना बच्चों को खोया। दर-दर भटकते रहें। भौतिक अर्थों में कभी सुख नसीब नहीं हुआ, लेकिन वे हमेशा सुखी रहें, क्योंकि उनका कहना एवं मानना था कि संघर्ष ही सुख है।

17 वर्ष की उम्र में ‘संघर्ष में ही सुख है’, इसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कविता में इस रूप में किया था-

कठिनाइयों से रीता जीवन

मेरे लिए नहीं,

नहीं, मेरे तूफानी मन को यह स्वीकार नहीं।

मुझे तो चाहिये एक महान ऊंचा लक्ष्य

और उसके लिए उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम ।

ओ कला ! तू खोल

मानवता की धरोहर, अपने अमूल्य कोषों के द्वार

मेरे लिए खोल !

अपनी प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में

अखिल विश्व को बाँध लूँगा मैं!

आओ,

हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चलें

आओ, क्योंकि-

छिछला, निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन

हमें स्वीकार नहीं।

हम, ऊँघते कलम घिसते हुए

उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जियेंगे ।

हम-आकांक्षा, आक्रोश, आवेग, और

अभिमान में जियेंगे !

असली इन्सान की तरह जियेंगे ।

जैसा कि मार्क्स ने अपनी कविता की अंतिम पंक्ति में संकल्प व्यक्ति किया है कि ‘असली इंसान की तरह जिएंगे’ तो वे असली इंसान की तरह ही जीए।

उन्होंने 1835 में 17 वर्ष की उम्र में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था- ‘पेशा चुनने के बारे में एक नौजवान के विचार’। इस लेख में उन्होंने लिखा था कि “हमारी जीवन-परिस्थितियां यदि हमें अपने मन का पेशा चुनने का अवसर दें तो हम एक ऐसा पेशा अपने लिए चुनेंगे जिससे हमें अधिकतम गौरव प्राप्त हो सकेगा, ऐसा पेशा जिसके विचारों की सच्चाई के संबंध में हमें पूरा विश्वास है। तब हम ऐसा पेशा चुनेंगे जिसमें मानवजाति की सेवा करने का हमें अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होगा और हम स्वयं भी उस सामान्य लक्ष्य के और निकट पहुंच सकेंगे जिससे अधिक से अधिक समीप पहुंचने का प्रत्येक पेशा मात्र एक साधन होता है।”

सचमुच में मार्क्स ने ऐसा ही पेशा चुना। वह पेशा था- दुनिया की वैज्ञानिक व्याख्या और दुनिया को बदलने के लिए क्रांतिकारी कार्य। आजीवन मार्क्स यही कार्य करते रहें। जब क्रांतियों का दौर चलता, तो उसमें शामिल हो जाते और जब क्रांतियों का दौर ठंडा पड़ता, तो दुनिया की वैज्ञानिक व्याख्या में जुट जाते। इसी व्याख्या का एक महान परिणाम पूंजी

(तीन खंडों में) जैसी अद्वितीय कृति भी है, जिसने पूंजीवाद के रेशे-रेशे को उघाड़ कर रख दिया और बताया कि पूंजीवाद के विनाश के बाद ही मानव मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा।

मार्क्स आजीवन क्रांतिकारी दार्शनिक की तरह जीए। उनके इसी क्रांतिकारी पक्ष को उनके व्यक्तित्व का मूल तत्व मानते हुए उनके प्रिय दोस्त एंगेल्स ने लिखा कि “ मार्क्स और जो कुछ रहे हों, सबसे पहले क्रांतिकारी थे। उनके जीवन में असल संकल्प पूंजीवादी समाज को इस या उस विधि से उखाड़ फेंकना ही था। उसके पैदा किए हुए राज्य संस्थानों को उखाड़ फेंकना था। जिस आधुनिक सर्वहारा को उन्होंने अपनी स्थिति के प्रति सचेत-जागरूक बनाया था, जिसे उन्होंने अपनी वर्ग-मुक्ति की शर्तों का भान कराया था, उनकी मुक्ति में योगदान करना ही मार्क्स के जीवन का संकल्प था। संघर्ष में विजय ही उनका तत्व था और संघर्ष करते हुए भी ऐसी गर्म-जोशी, ऐसा अटल जीवटता का परिचय और ऐसी कामयाबी के साथ कि इन मामलों में शायद ही कोई उनकी छाया भी छू सके।”

ऐसे क्रांतिकारी दार्शनिक मार्क्स को उनके जन्मदिन पर सलाम!

लेखक स्वतंत्र पत्रकार और बहुजन विचारक हैं। हिन्दी साहित्य में पीएचडी हैं। तात्कालिक मुद्दों पर धारदार और तथ्यपरक लेखनी करते हैं। दास पब्लिकेशन से प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तक सामाजिक क्रांति की योद्धाः सावित्री बाई फुले के लेखक हैं।