क्या जातीय हिंसा और भेदभाव से देश और इसे भुगतने वाले दलित, दोनों एक बराबर प्रभावित होते हैं?

क्या देश के सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करने के मामले में भारत 70 सालों में कुछ बेहतर हो पाया है या फिर हालात पहले जैसे ही हैं?

तर्क-वितर्क करने वाले बुद्धिजीवियों के लिए राष्ट्र अपने-आप में एक मिथक हो सकता है और यह आम लोगों की धारणा भी हो सकती है.

यह एक वर्गीकृत संरचना से बिल्कुल कम नहीं है और ऊपरी तौर पर यह एक छद्म निष्पक्ष तस्वीर पेश करती है.

इसलिए किसी ख़ास परिस्थिति में इसकी कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती है.

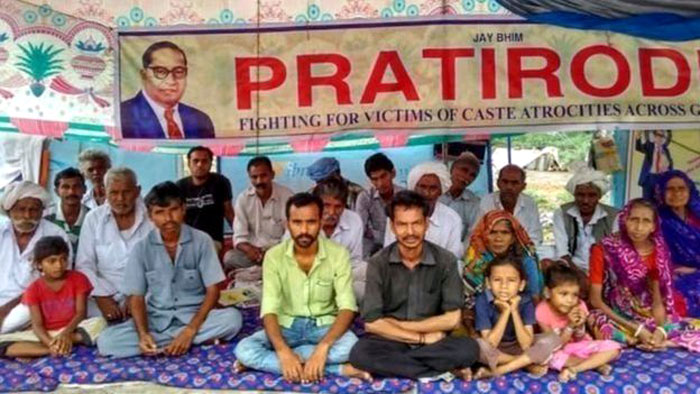

ऊना की घटना

वाकई में दलित ऐसा ही महसूस करते हैं इसलिए ऊना की घटना देश की चेतना को नहीं बदल सकती. बदलावों के लिए दलितों और उनके दर्द से जुड़ाव होना जरूरी होता है.

जाति व्यवस्था ख़त्म करने पर राजनीतिक इच्छाशक्ति और उत्साह का अभाव दिखता है क्योंकि कथित ऊंची जातियों की कई पीढ़ियों ने इस व्यवस्था से फ़ायदा उठाया है.

दलित अगर बराबर के नागरिक बन गए तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा? गुजरात के ऊना में गाय मारने के आरोप में कथित गोरक्षकों ने दलितों की घंटों पिटाई की थी.

इस घटना को एक साल पूरे हो चुके है. उस वक्त ऊना की घटना के बाद बहस के लिए बुलाई गए संसद के विशेष सत्र में बड़े पैमाने पर सीटें खाली रह गई थीं.

ये तब था जब मौजूदा एनडीए के पास यूपीए की तुलना में अधिक सांसद हैं और दलितों की बात संसद में रखने के लिए दलित ख़ुद वहां मौजूद हैं.

भारत में छुआछूत

ये सभी दलित सांसद ये बताने में गर्व जताते रहे कि उनकी सरकार ने इस घटना के बाद पीड़ितों को कितनी मेडिकल सहायता और अन्य तरह की मदद मुहैया कराईं.

यूपीए के समय में दलितों पर ज़्यादा जघन्य अपराध हुए, इस बात को साबित करने के लिए उनके पास अपने ही सबूत हैं.

दुख की बात तो है कि कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अभी तक भारत में छुआछूत इतने बड़े पैमाने पर क्यों हैं?

ऊना के बाद हर कोई गोरक्षकों के अवैध तरीकों के बारे में बात कर रहा था. प्रधानमंत्री ने भी अपने पीड़ा भरे शब्द अगले दिन व्यक्त किए.

उन्हें पता था कि गाय की राजनीति उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिला सकती है.

बीजेपी की राज्य सरकार इसके बाद ऐसे कड़े कानून ले आई जिससे गायों की सुरक्षा कम और गोरक्षकों की सुरक्षा ज़्यादा हो.

असल तस्वीर

ऊना की घटना ने हर किसी को परेशान किया क्योंकि सबने टीवी और मोबाइल फोन पर दलितों के साथ होने वाली क्रूरता देखी.

लेकिन गैर सरकारी संगठन नवसर्जन ट्रस्ट के साल 2010 के सर्वे में एक भयावह तस्वीर सामने लाई है. यह उसी गुजरात की तस्वीर है जहां ऊना की घटना हुई है.

अगर सवाल उठता है गुजरात ही क्यों? तो इसलिए क्योंकि इसे एक मॉडल स्टेट की तरह पेश किया गया है.

गांवों में रहने वाले 90.2 फ़ीसदी दलित हिंदू होते हुए भी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते. 64 फ़ीसदी पंचायत अपने निर्वाचित दलित सदस्यों के साथ भेदभाव करते हैं.

54 फ़ीसदी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में दलित बच्चों के लिए मिडडे मिल के वक्त अलग से लाइन लगाई जाती है.

राजनीतिक परिदृश्य

यह 1569 गावों और 98,000 लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट कुछ ठोस तथ्य हैं.

नवसर्जन ट्रस्ट को सौराष्ट्र के इलाके में उन 1500 से ज्यादा बच्चों के बारे में पता चला जिन्हें उनके शिक्षक, स्कूल के शौचालय साफ करने के लिए अलग से छांट कर रखे थे.

ये मेहतर (साफ-सफाई करने वाले) के बच्चे थे. ये कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो हमें टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर नहीं दिखती है लेकिन होती हर रोज़ हैं.

हालांकि ऊना की घटना ने राजनीतिक परिदृश्य में बहुत असर डाला है.

दलितों के बीच साल 1980 में गुजरात के गांवों में काम करते हुए मैंने पाया था कि दलितों को मतदान केंद्र तक अमूमन नहीं पहुंचने दिया जाता था.

ऊना के बाद राजनीति

मुझे वहां दलितों के ऊपर शारीरिक हिंसा के साथ उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी देखने को मिली.

और ऐसा सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो ऊंची जातियों के वोट नहीं डालने के फरमान को नहीं मानने की हिम्मत करते थे.

यह अभी भी आनंद ज़िले के धर्माज जैसे गांवों में ऐसा ही होता है.

यह गांव प्रभावशाली गैर प्रवासी भारतीयों और बैंक में सौ करोड़ से अधिक राशि जमा करने के लिए जाना जाता है.

ऊना और सहारनपुर की घटना के बाद राजनीतिक दल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो दलित वोट बैंक पहले उप जातियों में विभाजित था, वो अब दलित पहचान के नाम पर एकजुट हो जाएगा.

एनडीए की छवि को नुक़सान

सभी राजनीतिक दल यह बात बखूबी समझते हैं कि दलित भले ही ‘अछूत’ हो सकते हैं, लेकिन उनके वोट तो काम के हैं.

16.6 फ़ीसदी दलित वोट के बिना कोई भी राजनीतिक दल बहुमत नहीं पा सकता है.

इसलिए एनडीए ने पहली बार बौद्ध भिक्षुओं को दलितों को समझाने-बुझाने के काम पर लगाया है. ऊना की घटना के बाद एनडीए की छवि को नुक़सान पहुंचा है.

गुजरात में दलितों की आबादी महज 7.01 फ़ीसदी है. वो अकेले अपने दम पर किसी भी बड़े दल की किस्मत बदलने की स्थिति में नहीं है.

लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी गुजरात को लेकर आशंकित है क्योंकि यह कभी उसकी प्रयोगशाला रही है. हाल में ग़ैर-दलित वोट में बिखराव देखा गया है.

संविधान से अधिक…

हिंदू राष्ट्र का विचार लोगों की भावनाओं को छूने में कामयाब होता नहीं दिख रहा.

जाट, पटेल और मराठा जैसी जो कथित ऊंची जातियां हैं, वो अपने आरक्षण को लेकर अधिक जागरूक दिख रहे हैं न कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर बलि का बकरा बनने को लेकर.

प्रभावशाली जातियों में भी जो गरीब लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि ऊंची जाति की पहचान भी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाई है. यह राजनीति है.

दलित जो कि अपमान झेल रहे हैं, वो सरकार कौन बना रहा है इससे अधिक इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि जाति और भेदभाव ख़त्म हो.

अब सवाल यह है कि देश में संविधान से अधिक जाति की सत्ता क्यों है?

छुआछूत मुक्त समाज?

क्या भारत साल 2047 तक, जब वो अपनी आज़ादी के सौ साल पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, तब क्या छूआछूत मुक्त समाज बन पाएगा?

दलितों के उभार को ऐतिहासिक तौर पर हमेशा नुकसान पहुंचाया जाता रहा है. इसी सिलसिले में कभी-कभी ऊना जैसी घटना के बाद गुस्सा भी फूट पड़ता है.

यह द्वंद्व बना हुआ है कि उन्हें अपमान सहते हुए भी बहुसंख्यकों से जुड़कर रहना होगा या फिर राजनीति से अलग हो र बराबरी के लिए सामाजिक संघर्ष करना बेहतर होगा?

इतिहास की दीवारों पर यह बहुत साफ-साफ लिखा हुआ है. अमरीका के अफ्रीकी मूल के लोगों का संघर्ष का अनुभव भी सामने हैं.

सिर्फ़ सामाजिक संघर्ष ही बराबरी और सम्मान दे सकता है. दलितों को अपने अधिकारों की लड़ाई ख़ुद लड़नी पड़ेगी. यह लड़ाई पूरा देश नहीं लड़ने वाला.

मार्टिन मैकवान का यह लेख बीबीसी हिंदी से साभार लिया हुआ है. (ये लेखक के निजी विचार है)

दलित दस्तक (Dalit Dastak) साल 2012 से लगातार दलित-आदिवासी (Marginalized) समाज की आवाज उठा रहा है। मासिक पत्रिका के तौर पर शुरू हुआ दलित दस्तक आज वेबसाइट, यू-ट्यूब और प्रकाशन संस्थान (दास पब्लिकेशन) के तौर पर काम कर रहा है। इसके संपादक अशोक कुमार (अशोक दास) 2006 से पत्रकारिता में हैं और तमाम मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। Bahujanbooks.com नाम से हमारी वेबसाइट भी है, जहां से बहुजन साहित्य को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। दलित-बहुजन समाज की खबरों के लिए दलित दस्तक को सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो करिए। हम तक खबर पहुंचाने के लिए हमें dalitdastak@gmail.com पर ई-मेल करें या 9013942612 पर व्हाट्सएप करें।